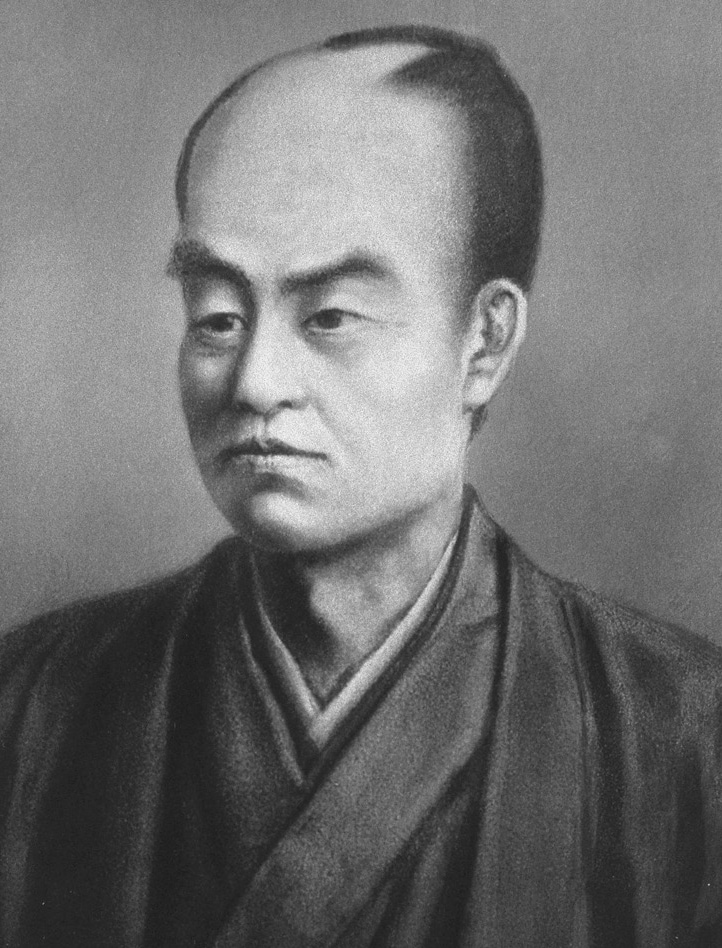

画像:小栗忠順 Public Domain

「明治政府の近代化は、ほとんど小栗の構想を模倣したに過ぎない」

後年、大隈重信はそのように語ったと伝えられています。

しかし張本人である小栗忠順(おぐりただまさ)は、明治の世を見ることなく命を絶たれました。

幕府崩壊からわずか数か月後、正式な裁判手続きが確認されないまま斬首されたのです。享年42。

2027年のNHK大河ドラマ「逆賊の幕臣」は、この小栗忠順が主人公です。

放送年は小栗の生誕200年にあたり、幕臣の側から幕末史を描く意欲作と言えます。

松坂桃李が演じる小栗は、どのような姿で私たちの前に現れるのでしょうか。

世界一周で見た「国家の強さ」

画像 : ワシントン海軍工廠での使節団:右から2人目が小栗忠順 public domain

文政10年(1827)、小栗忠順は江戸・神田駿河台に生まれました。

小栗家は徳川家に仕えて代々続く旗本の家柄で、禄高は2500石。

幼い頃から才覚を見せた小栗は、やがて幕府の要職を歴任し、のちに「小栗上野介(おぐり こうずけのすけ)」の名で知られるようになります。

転機は万延元年(1860)に訪れました。

日米修好通商条約の批准書を交換するため、幕府は遣米使節を派遣します。

小栗は目付としてこの使節団に加わり、米軍艦ポーハタン号で太平洋を渡りました。帰路は喜望峰を回り、地球を一周して帰国します。

渡米中の小栗が目にしたのは、蒸気船が港を行き交い、工場が煙を吐き出す世界でした。

造幣局を訪れた際には、通貨の交換比率をめぐってアメリカ側と粘り強く交渉し、その様子は現地の新聞でも報じられたといいます。

国家の強さとは何か。

この問いに対する答えを、工業力とそれを支える制度の中に見出しました。

帰国した小栗の頭には、幕府を立て直すための構想がすでに刻まれていたのです。

列強の脅威と「未来への投資」

画像:横須賀製鉄所の入り口 public domain

帰国後の小栗を待っていたのは、次々と押し寄せる危機でした。

文久元年(1861)、ロシア軍艦ポサドニック号が対馬を占拠する事件が発生します。

外国奉行として現地に赴いた小栗は、列強が日本を狙う現実を肌で感じ取りました。

最終的にイギリスの介入もあってロシア艦は退去しましたが、この経験は小栗に深い危機感を植え付けます。

このあと勘定奉行として幕府財政の再建に取り組むなか、小栗は一つの確信を抱くようになりました。

「近代国家に不可欠なのは、自前で軍艦を造る力である」「目先の出費を抑えるだけでは国は守れない」「製鉄と造船のインフラこそが急務である」

慶応元年(1865)、小栗はフランス公使レオン・ロッシュと連携し、横須賀製鉄所の建設に着手しました。

総工費は約240万ドル。幕府の財政が逼迫するなかでの巨額投資には反対論も根強くありました。

しかし小栗は「幕府の運命に限りがあるとも、日本の運命には限りがない」と説いたと伝わります。

たとえ幕府が倒れても、この製鉄所は日本のために残る。その信念が、小栗を突き動かしていました。

幕府の終焉と抹殺された構想

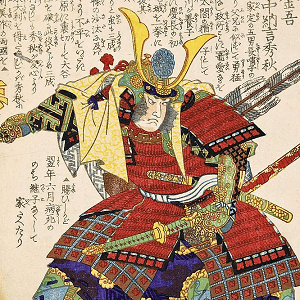

画像:大村益次郎。小栗の迎撃作戦が実行されていたら、歴史は変わっていたかもしれない public domain

横須賀製鉄所の建設が進むなか、政局は急転します。

慶応3年(1867)、将軍・徳川慶喜が大政奉還を決断。翌年の鳥羽・伏見の戦いで幕府軍が敗れると、小栗は徹底抗戦を主張しました。

「東海道を進む新政府軍を箱根で迎え撃ち、同時に榎本武揚率いる幕府艦隊を駿河湾に突入させて、後続部隊を艦砲射撃で分断する。」

この挟撃策を小栗は立案したのです。

後年、この作戦を伝え聞いた新政府軍の大村益次郎が「その策が実行されていたら、我々の首はなかった」と語ったという逸話もあります。

しかし慶喜は恭順の道を選び、小栗は罷免されました。

知行地である上州・権田村に退いた小栗は、村人のために用水路を開くなど、静かな日々を送っていました。

ところが慶応4年(1868)閏4月、新政府軍に「謀反の疑い」で捕縛されます。

そして取り調べらしい取り調べもないまま、翌日、烏川の水沼河原で斬首されたのです。

小栗が残した横須賀製鉄所は明治政府に引き継がれ、やがて海軍工廠へと発展します。

日露戦争において連合艦隊の整備・補修を支えたのは、まさに彼の遺産がもたらした奇跡でした。

小栗が敷いたレールの上を、明治政府はひた走ったのです。

正しさが証明される前に

小栗忠順の生涯は、深い先見性と悲劇が表裏一体となった物語です。

近代国家に必要なものを見抜き、巨額を投じて礎を築きましたが、その正しさが証明される前に時代の波に呑まれてしまいました。

大隈重信が「小栗の構想の模倣に過ぎない」と評した明治の近代化を、小栗自身が見届けることはなかったのです。

大河ドラマ「逆賊の幕臣」は、幕臣の側から幕末を描くという試みです。

勝者の視点で語られがちな維新史を敗者の目から捉え直すとき、どのような風景が浮かび上がるのか。

正しさを証明する機会すら与えられなかった男が、200年の時を経て、ようやく主役として語られる。それ自体が、現代社会に向けた一つのメッセージなのかもしれません。

参考文献:

半藤一利(2012)『幕末史』新潮社

文/村上俊樹 校正/草の実堂編集部

この記事へのコメントはありません。