「菌活」という言葉が近年流行している。

多くの場合、人間の体にとって良い働きをする「菌」を取り入れることで腸内環境を改善し、代謝や免疫力を向上させ、健康を維持しようという取り組みの中で使われる言葉だ。食用可能な菌としてはキノコなどもその中に含まれるが、やはり最近の「菌活」で注目されるのは、食材を発酵させてつくる「発酵食品」だ。

日本は古くから発酵食品を食してきた文化があるが、現代でも食べられる発酵食品はどのように成立し、またどのような「菌」の力を取り入れているのだろうか。

なぜ日本では「発酵食品」が多いのか?

日本には様々な発酵食品がある。和食のメニューには必ずと言ってよいほど発酵食品が加えられる。アジアだけに限らず、世界各国にそれぞれの発酵食品があるが、とりわけ日本の発酵食品というのは数が多いとされる。

その理由は、まず湿度が高く温暖で、微生物(菌)が繁殖しやすいという気候が挙げられるだろう。また、日本は国土面積に対して山岳の占める割合が多く、耕作地が多いとはいえないことから、歴史上しばしば食品、特に副食品が不足した。

このような背景から、長期保存が可能であり、かつ微生物のはたらきによって生の状態の野菜や魚にさらなる栄養素・食味が加わることを期待して、発酵食品への探求が行われてきたのだろうという考え方もある。

冷蔵・冷凍技術が発達し、また短期間に大量の物資を輸送できるインフラが整ったのは日本の歴史で見れば比較的最近のことだ。つまり、日本の歴史は発酵食品なくしては語れないのである。

身近ながら見落としがち「味噌」

「味噌」が発酵食品であることは、「言われてみれば」当然であるものの、身近すぎて見落としてしまう人も多いかもしれない。

味噌汁の原料として使うほか、味付けとして食材に塗布したり、煮込み料理にも用いる。また、潰したご飯に味噌を塗った串焼き状の菓子である「五平餅」や、生地に味噌を塗り込んだ「味噌饅頭」などを見れば、幅広いメニューに活用されていることがわかる。

味噌の主原料は大豆や米、麦などの穀物と、塩・麹といったもので、発酵させている菌は「コウジカビ(Aspergillus oryzae)」と呼ばれる菌種だ。コウジカビは味噌のほか、醤油や日本酒、焼酎など様々な発酵食品において欠かせない役割を担っている。

味噌が日本で作られ始めた起源については、中国から「醤」というかたちで伝来したという説と、弥生時代に魚から作られた液体状の「魚醤」をもとに、日本独自につくられたものという説とがある。現在の日本で使用されるものに近い形の味噌が作られ始めたのは奈良時代であるといわれ、「みそ」という発音に近い「味醤」「美蘇」という記述も文献の中に見られる。

ただし、このころの味噌は現代のように「調味料」として使われるものではなく、あくまで塩漬けにした豆・穀物のペースト状食料といったもので、つまんでそのまま食べたり、酒の肴にしたという。

不動の健康食「納豆」

納豆が健康に良いことは多くの人がすでに知るところだろう。また、近年では女性の美容効果などに着目する向きもあるようだ。納豆は味噌などのようなコウジカビではなく、「納豆菌(Bacillus subtilis var. natto)」と呼ばれる菌によって発酵が行われる。

納豆の起源には諸説あることに加え、現代食される「糸引き納豆」と、中国から伝来したとされる「豉(し)」と呼ばれる食材が「塩辛納豆」と呼ばれていたこととが、納豆の起源を特定するうえで議論を複雑化している。なお、この「塩辛納豆」については、現在は「浜納豆」という名前がつけられ販売されている。ただし、納豆が「糸を引く」ために必要な納豆菌が生息しているのは藁苞(わらづと)であり、この藁苞納豆の製法を伝えた記録が南北朝時代にはすでに見られていることから、少なくともこの頃には現代と似た糸引き納豆が食べられていたと考えてよいだろう。

江戸時代には白米と合わせて納豆は比較的身近な食材であったようで、京都や江戸などの都市部では、毎朝納豆を売り歩く「納豆売り」がいたことが記録に残っている。納豆に含まれる栄養素は、副食の少ないかつての日本人にとって、食事から栄養を摂取するために重要な役割を果たした。とくに、大豆由来のタンパク質、食物繊維、ビタミンKは人体にとって重要な栄養素であるほか、納豆の「糸」の主成分であるポリグルタミン酸は、カルシウムの吸収を助けるはたらきがあることがわかっている。

乾燥させただけじゃない?「鰹節」

「出汁」として使用したり、料理の香り付けなどにも使用する「鰹節」であるが、ただ単に乾燥させたものばかりが鰹節ではない。

中でも「本枯節」と呼ばれる鰹節は、その製造工程の中に「カビ付け」と呼ばれる工程がある。この「カビ」とは紛れもなく菌のことを指しており、利用される菌はコウジカビの一種で「カツオブシカビ(Aspergillus glaucus)」とよばれる種類のものだ。

カツオという魚そのものは古くから人類に食用として漁獲されてきたものであり、それを乾燥させて保存食としたものも当然あっただろう。事実、鰹節の起源としてモルディブの「モルディブ・フィッシュ」を挙げたり、アイヌの素干しカツオを見出す説もある。しかし、いわゆる「干物」状のものではなく、煮釜による煮熟、焙乾(いわゆる燻煙)、そしてカビ付けという工程を行う調理法は、鰹節の特徴的な工程であるといえよう。

なお、「カツオブシカビ」の作用として、鰹節らしい特有の風味を付けるという目的のほかに、カツオブシカビを繁殖させることで水分や脂肪を除去し、さらに有毒・不適なカビが増殖しないようにしているという説がある。

一度は食べてみたい?「なれずし」

名前は聞いたことがあるものの、実際に食べたことはないという人も多いであろう「なれずし」は、魚を塩と米で乳酸発酵させた食品だ。

乳酸発酵というと耳慣れないかもしれないが、ヨーグルトや漬物と似た発酵方法と考えると理解しやすいだろう。つまり、「乳酸菌」と総称されるグループに属する菌のはたらきによってつくられている。

現代では寿司というといわゆる握り寿司が一般的であるが、なれずしは酢飯を使わず、また作成してすぐに新鮮なネタを味わうのではなく、「発酵」をさせるという工程があることで握り寿司とはまったく異なる。このような方法で作られるなれずしは、冷蔵技術が未発達だった時代に、動物性タンパク質を保存するための「保存食」の考え方で作られている。

なれずしが腐敗しにくい理由は、乳酸菌の乳酸発酵作用によってpHが酸性になるため、雑菌の繁殖しにくい環境となるためである。当然といえば当然であるが、この作用によって作られるために、食味は酸味を感じることとなる。乳酸発酵による酸味を味付けとして用いるという点で類似の食物としては、ドイツのザワークラウト(キャベツの漬物)などが挙げられるだろう。

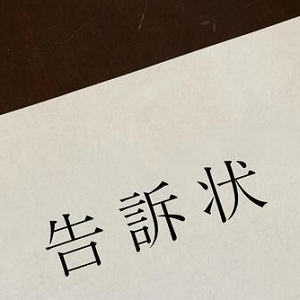

なれずしの起源は古く、明確に文献に登場するのは「延喜式(平安時代)」だが、弥生時代の稲作の伝来以降にはすでに作られていたという説もある。戦国時代以降、地域によって利用する魚や呼び方は異なるものの、様々ななれずしが全国で作られていたことがわかっている。

おわりに

日本と発酵食品の関連は深い。

いつでも冷蔵・冷凍された、新鮮で安全な食料が簡単に手に入る世の中というのは、日本の歴史や人類の歴史から見れば本当にごく最近作られたものだ。そのような技術がなかった時代であっても、人々は毎日食事をして栄養を蓄える必要があった。

菌の力を借りた発酵食品というものは、もともとは限られた食材の選択肢の中から、食物が収集できないときでも日々の食事を維持し、かつ豊富な栄養素によって生命をつなぐための努力の結晶であった。

現代では発酵食品に頼らなければ日々の食事を維持できないというわけではないが、健康維持のため、美容のため、それぞれの理由で発酵食品を食卓に取り入れてみるのもよいだろう。

この記事へのコメントはありません。