戦前の日本映画界に、華族出身のお姫様女優であり、その群を抜いた美貌と気品で人気を得た大スターがいた。

彼女の名は、入江たか子。

しかし、戦後になると次第に人気は衰え、さらに病に苦しむなど不運が重なった。

生活のために出演した怪猫映画では真剣な演技を見せて大ヒットを記録したが、同時に「化け猫女優」というレッテルを貼られることにもなった。

今回は、そんな波瀾万丈の生涯を送った入江たか子についてたどっていく。

華族から映画界に入ったお姫様女優

画像 : 入江 たか子 public domain

明治44年(1911)2月、入江たか子(本名・東坊城英子)は、東京市四谷に生まれた。

父の東坊城徳長(ひがしぼうじょう よしなが)は、菅原道真を祖とする公卿の家系に連なる華族で、子爵を授けられ、宮中で御歌会奉行を務め、のちには貴族院議員ともなった人物である。

由緒ある家柄に生まれたたか子は、まさに「お姫様女優」と呼ばれるにふさわしい出自をもっていた。

しかし、大正11年(1922)、父が54歳で病没すると、生活は一変した。

画像 : 父の東坊城徳長(ひがしぼうじょう よしなが)public domain

栄光ある家名とは裏腹に家計は急速に困窮し、母がやりくりに苦心する「気位の高い貧乏華族」となったのである。

そのような状況のなかでも、たか子は文化学院中学部に進学し、画家を志して油絵を学び、芸術の道に憧れを抱いていた。

一方、7歳年上の三兄・恭長(やすなが)は、すでに日活京都撮影所で二枚目俳優として人気を集め、やがて脚本家・監督となった。

恭長は妹のたか子を非常にかわいがり、たか子もまた兄を信頼し慕っていた。

そんな縁から、たか子はある日、新劇の舞台に代役として立つことになり、その際の美貌が評判となった。

兄が芸名として与えた「入江たか子」の名で、彼女は舞台に立つ機会を重ね、次第に注目を集めていったのである。

その後、恭長を通じて紹介された日活の新進監督・内田吐夢が、舞台のたか子を見て強く心を惹かれた。

画像 : 1929年頃の内田吐夢 public domain

内田は熱心に映画界入りを勧め、昭和2年(1927)10月、入江たか子は日活に入社した。

華族の令嬢が映画界に入ったというニュースは世間を驚かせ、大きな話題となった。

スター女優から独立プロ設立へ

たか子は、昭和2年(1927)の内田吐夢監督『けちんぼ長者』で映画デビューを果たす。

生来の気品と近代的な美貌を備え、洋装を優雅に着こなす姿はたちまち観客の目を引き、注目を集めた。

以後、恭長が監督を務めた『激情』(1928年)、村田実監督の『激流』(1928年)、内田吐夢監督の『生ける人形』(1929年)などに立て続けに出演し、瞬く間に日活現代劇部のトップ女優へと駆け上がった。

画像 : 入江たか子(1933年頃)public domain

昭和6年(1931)には、俳優・片岡千恵蔵の千恵蔵プロダクションから招かれ、稲垣浩監督『元禄十三年』で時代劇に初出演する。

この作品での芸者役が高く評価され、たか子は現代劇だけでなく時代劇にも活躍の場を広げた。

同年10月には、菊池寛の原作を田坂具隆が映画化した『心の日月』で主演し、作品はキネマ旬報ベストテン第2位に入る大ヒットとなった。

しかし、人気絶頂のその年末、たか子は日活に辞表を提出し、翌昭和7年(1932)1月に退社する。

兄の恭長や脚本家の姉婿らも共に会社を去り、同年3月には「入江ぷろだくしょん」を設立した。

当時、一流といわれるスターは「自分で自分の作りたい映画を作る」といった風潮があり、阪東妻三郎の阪妻プロや片岡千恵蔵の千恵プロなど、スター俳優による独立プロが次々と生まれていたが、それらはいずれも時代劇を主としたものであった。

その中で、現代劇を中心とし、しかも女優が主宰する独立プロは入江プロが初めてであり、映画界に大きな衝撃を与えた。

入江プロの第一作は、溝口健二監督による『満蒙建国の黎明』である。

清朝の王女・川島芳子をヒントにしたヒロインを描き、相手役には二枚目俳優の中野英治を迎えた。

海外ロケを敢行し、製作に半年を費やした超大作で、銀幕に映し出されたたか子の妖艶な美しさは観客を魅了し、女優としての地位を不動のものとした。

不幸な結婚生活と『滝の白糸』

たか子は、その美貌と気品で多くの男性を魅了した。

画像 : 片岡千恵蔵(1920年代後半~1930年代頃)public domain

片岡千恵蔵とは結婚の噂が流れ、千恵蔵自身も「おたか(たか子の愛称)を妻にしたい」と語ったという。

当時「日本のドン・ファン」と呼ばれた二枚目スター・中野英治からも熱烈に言い寄られるなど、銀幕の内外で注目の的であった。

一方で、もっとも信頼していた実兄の恭長からも特別な感情を向けられていた。

恭長は父親の通夜の日に不意にたか子の唇を奪うなど、たか子に対して肉親を超えた愛情を抱いていたのである。

たか子は自伝『映画女優』(1957年)の中で、ある夜に「英ちゃん(たか子)を他の男にやりたくない、僕が英ちゃんを女にするんだ」「子供の出来ない方法があるから心配しなくて良い」と迫られた体験を記している。

たか子はこれを拒絶しつつも、その出来事をきっかけに「早く結婚して家庭に入りたい」と強く願うようになったと述懐している。

やがて、日活俳優の田村道美と親しくなり、事実上の夫婦となる。

たか子は結婚式を挙げ、家庭に入ることを夢見ていたが、田村は人気への影響を恐れて公表を避け、入籍すら拒んだ。

妊娠した際には中絶を強いられ、たか子が正式に戸籍上の妻となったのは約10年後、長女の誕生を経てのことであった。

華やかな銀幕の裏で、彼女の結婚生活は不遇なものだったのである。

昭和8年(1933)、泉鏡花の名作を映画化した溝口健二監督『滝の白糸』に主演し、悲劇の旅芸人を熱演した。

脚本には兄・恭長も関わり、相手役は伝説的二枚目スター岡田時彦であった。

画像 : 「滝の白糸」1933年岡田時彦(左)と入江たか子 public domain

洋装の令嬢役が多かったたか子にとって、この役柄は大きな転機となり、作品はサイレント映画時代の代表作として高い評価を受けた。

その後も岡田との共演は続き、二人は観客から絶大な支持を得た。

しかし昭和9年(1934)1月、岡田は肺結核により急逝する。

名優との名コンビは突然幕を閉じ、たか子にとっても大きな痛手となった。

人気に陰り⋯『化け猫女優』のレッテルと晩年

昭和9年(1934)の『月よりの使者』(田坂具隆監督)の成功で勢いを保った入江プロであったが、その後は次第に人気が陰り始めた。

画像 : 『禍福 前篇』(1937年)に出演した葵染百合子(左)と入江たか子(右) 制作はP.C.L映画製作所(のち東宝)。昭和12年公開の現代劇で、入江ぷろだくしょん後期の代表作のひとつ public domain

昭和12年(1937)、吉屋信子原作の『良人の貞操』(山本嘉次郎監督)が大ヒットしたのを契機に入江プロは解散し、たか子は東宝の前身であるP.C.Lと個人契約を結んだ。

翌年には、長谷川一夫の東宝入社記念作『藤十郎の恋』(1938、山本嘉次郎監督)に出演し、健在ぶりを示した。

昭和18年(1943)に長女・若葉を、昭和20年(1945)に長男・美行を出産する。

戦後は大映と契約し映画出演を続けたたか子だったが、年齢とともに脇役にまわることが多くなっていった。

俳優を辞めてマネージャーとなった夫・田村道美との関係は冷え切り、昭和23年(1948)末には子どもを連れて家を出ている。

さらに昭和25年(1950)にはバセドー病を発症し、生活苦と闘わねばならなかった。

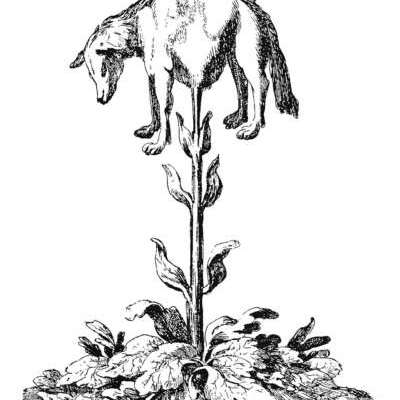

そうしたなか、昭和28年(1953)、病気による治療費や生活の負担から借金を抱えていたたか子は、大映が企画した怪猫映画に仕方なく出演した。

画像 : 「怪猫五十三次」 1956年ポスター public domain

たか子は「化け猫だからといっていい加減にはしたくない」と、スタントマンが務めるはずだった場面にも自ら挑んだ。

猫の仕草を観察して研究し、迫真の演技を重ねた結果、『怪談佐賀屋敷』(1953年、荒井良平監督)をはじめとする怪猫映画は次々と大ヒットを記録した。

中には毒性のある顔料を口にして中毒を起こすほどの無理を押した芝居もあり、その姿勢は観客を圧倒した。

しかし、その真剣さゆえに皮肉にも「化け猫女優」というレッテルを背負うこととなり、かつて「銀幕の女王」と呼ばれた女優としての評価は次第に下がっていった。

その後、たか子のもとに来る役は、本当にひどいものばかりになっていったという。

昭和33年(1958)、東映『母つばめ』への出演を最後についに映画界を去り、銀座で「バー・いりえ」を経営した。

その後は娘の入江若葉が女優としてデビューし、母の後を継ぐように銀幕に立つことになる。

たか子はやがて、若葉の夫が経営するとんかつ店を手伝いながら余生を送ったが、映画界から完全に忘れ去られることはなかった。

昭和37年(1962)には黒澤明監督『椿三十郎』に出演し、昭和58年(1983)には大林宣彦監督のテレビ映画『麗猫伝説』で娘・若葉と共演している。

若葉によれば、たか子はかつて自らが演じた化け猫映画を「女優の生き様として知って欲しい」と進んで見せたという。

平成7年(1995)1月、たか子は肺炎のため83歳で世を去り、波瀾に満ちた女優人生に幕を下ろした。

華族出身のお姫様でありながら、時に泥にまみれて役を演じ抜いた入江たか子の生涯は、昭和映画の栄光と苦悩を体現したものだったといえるだろう。

参考文献

入江たか子「映画女優」学風書院

内山一樹「怪奇と幻想への回路」森話社

大島幸助「銀座フルーツパーラーのお客さん」文園社

美しく大好きな女優さんです

特に瀧の白糸は何度も観ました

思えば時をかける少女にご出演されていたことに後々気が付きました

実は生前に演技を拝見していたのだと嬉しくなりました