ラフカディオ・ハーンと妻・小泉セツの結婚は、当時としては珍しい国際結婚であり、当然ながら、二人の間には言葉の違いという大きな壁がありました。

ハーンは英語を母語とし、日本語はほとんど理解できず、一方、セツが話すのは出雲弁。

お互い言いたいことが分からず、うまくいかないことも多かったのでしょう。

後年、「結婚間もない頃は会話で大変苦労をした」とセツは振り返っています。

それでも、夫妻は創意工夫で言葉の壁を乗り越え、独自の「ヘルンさん言葉」を生み出しました。

これは二人だけに通じる特別な言語であり、意思疎通を図る大切な手段だったのです。

ハーンとセツは、どのように「ヘルンさん言葉」を作り上げていったのでしょうか?

意思の疎通ができず苦労するハーンとセツ

画像 : ラフカディオ・ハーンとセツ public domain

二人の出会いは、明治24年(1891)2月、ハーンが松江に来てから約5ヶ月が経った頃でした。

当初、主人と女中の関係だった二人は、やがて「夫婦」となります。

しかし、夫婦生活の始まりには大きな壁がありました。

習慣の違いや言葉の壁によって、意思の疎通ができないという困難に直面したのです。

例えば、夫の帰りが遅くなった時、当時の日本の家庭では、妻は食事をしないで待っているのが普通でした。

しかし、ハーンにそんな事情は通じません。

「なぜ先に食事をしないのだ!帰りが遅くなる時には、先に食事を済ませるものだろう」と怒るのです。

セツにとっては、妻として当然のことをしたまでで、彼女にはなぜハーンが怒るのかわかりませんでした。

また、ハーンは出かけるとき、見送りに出たセツと握手をして、手の甲にキスをしようとしました。

それは妻への敬愛を示す丁寧な挨拶でした。

しかし、セツはいつも三つ指を突いてお辞儀をしており、ハーンは彼流の挨拶をすることができません。

セツのお辞儀は相手に礼を尽くした挨拶でしたが、ハーンにとっては迷惑だったようで、「それは、奉公人のやり方だ!」と言って、お辞儀をやめさせようとしました。

またしても理解に苦しむセツ。

一事が万事こうした調子で、お互い意思の疎通にとても苦労していたのでしょう。

辞書を引いてみたり、それでもダメなときは、英語が堪能な教頭の西田千太郎に通訳を頼んだりしていました。

23歳とまだ若く、世慣れていないセツは、結婚を悲観することも多々あったそうです。

言葉の壁と意思疎通の工夫

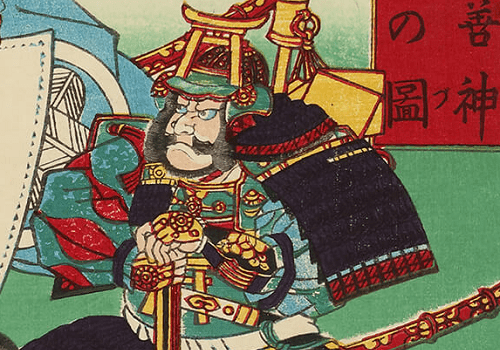

画像 : 明治時代に作られた英単語を学ぶ木版画『流行英語尽し』public domain

松江に赴任して以来、英語教師と執筆という二つの仕事をもっていたハーンは、日本語を学ぶ時間よりも執筆の仕事を優先しました。

そのため、早々に日本語の習得を諦めたといわれています。

一方、家庭の貧窮によって11歳で織子となったセツは、英語に触れる機会に恵まれませんでした。

余談ですが、明治初期には、開港の影響によって英語関係の書物が増加しました。

英語会話集や単語帳が出版されており、『童解英語図會』や『西洋画引節用集』、『流行英語尽し』など、絵入りで単語を覚える形式の本が人気を集めていたそうです。

松江に赴任した当初は、まったく日本語を理解できなかったハーンでしたが、セツと共に暮らすうちにすこしずつ日本語を覚えていきました。

セツもまた、ハーンの片言の日本語や表情、語調から、彼が言おうとしていることをなんとか把握し、夫が理解しやすい日本語で話すことを心がけるように努めていました。

こうした二人の努力の積み重ねが、「ヘルンさん言葉」誕生へとつながって行くのでした。

「ヘルン」とは、ハーンの愛称です。

松江で英語教師をしていた際、「ハーン」を誤って「ヘルン」と読まれたのが始まりで、彼は「ヘルン先生」と親しみを込めて呼ばれていました。

「ヘルンさん言葉」とは

画像 : 『知られぬ日本の面影 (Glimpses of Unfamiliar Japan)』1894年 wiki c Sarah Wyman Whitman

「ヘルンさん言葉」は、「てにをは」などの助詞を省き、文章を徹底的に簡略化した言葉でした。

その言い回しは独特で、セツにしか理解できないことも多かったといいます。

たとえば、夫妻の次男・巌氏によれば、

「テンキコトバナイ」といへば「天気は申し分なくよろしい」という意味です。

それから、例えば「巌は遊んでばかりいるから悪い。これから少しの間勉強する方がよい。」という意味を表すには

「イワオ、タダアソブ トアソブ。ナンボ ワルキ、デス。スコシトキ ベンキョ シマショウ ヨキ。」

稲垣巌『父八雲を語る』1934(昭和9)年ラジオ放送原稿より

というような言い方をしていたそうです。

「ナンボ」は出雲弁で「なんて~だろう」、「どれほど~だ」という意味で、ヘルンさん言葉には出雲なまりがみられます。

また、丁寧な言葉遣いは、士族出身というセツの家柄の影響を受けているそうです。

「ヘルンさん言葉」は、二人の手紙のやり取りでも使われました。

明治37年(1904)、子どもたちを連れて焼津に滞在していたハーンと、東京のセツとの間で交わされた手紙では、二人が使っていたヘルンさん言葉に触れることができます。

ハーンからセツに宛てた手紙は

「コンニチ・アサ・ウミ・ニ・オヨギマシタ・ノクイ・デシタ・ト・オモシロイ……」

で始まり、子どもたちの泳ぎの様子などが続きます。「ノクイ」は「ヌクイ」です。

一方セツは

「シンセツノパパサマ、セカイ、イチバンノ、パパサマ、アナタノ、カラダ、ダイジヤウブ、デスカ、スコシ、モ、ビヤウキ、アリマセヌカ……」

と、ハーンの身体を気遣う様子が記されています。

ハーンは、日々の暮らしの中で覚えた片言の日本語を、彼なりにつなげて意味を通じさせようとしていました。

セツはその言葉の意味を忠実に汲み取り、できるだけ簡略化して、自分もまたハーンと同じような語順で応答したのです。

こうして、二人の間で通じる「ヘルンさん言葉」は生まれたのでした。

セツには夫の身の回りの世話をするだけでなく、日本の昔話や怪談の語り部としての役割がありました。

日本語を理解できないハーンにとって長い話は難しかったものの、彼は熱心に何度も耳を傾けたといいます。

彼の情熱はセツに伝わり、彼女もハーンの期待に応えたいという気持ちが高まっていったのでしょう。

セツの夫への献身と努力が「ヘルンさん言葉」を生み出し、彼女が語った怪談をハーンが文学作品へと昇華させたのです。

セツはただの女中でも妻でもなく、ハーンの仕事を支える有能な助手だったのでした。

参考文献

稲垣巌『父八雲を語る』1934(昭和9)年ラジオ放送原稿

小泉節子, 小泉一雄著『小泉八雲』恒文社,1976 国立国会図書館デジタルコレクション

長谷川洋二『八雲の妻 小泉セツの生涯』潮出版社

文 / 深山みどり 校正 / 草の実堂編集部

この記事へのコメントはありません。