画像:上野動物園にいたシャンシャン(2023年中国へ返還) public domain

上野動物園にいる双子のジャイアントパンダ、シャオシャオとレイレイが、2026年1月下旬に中国へ返還されると発表されました。

私たちはパンダを「昔から中国にいる動物」として認識しており、それは間違いではありません。

ただし外来語としての「パンダ」が定着したのは近代に入ってからでした。

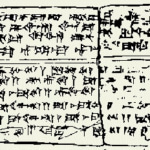

古代中国の文献には『それらしい動物』の記述が点在しています。

しかし、どの資料も決定的とは言い切れず、その意味は時代ごとに解釈を変えながら受け継がれていきました。

19世紀になって西洋の分類学が登場し、ようやくこの動物は『ジャイアントパンダ』として確定されたのです。

今回は、古代から近代へ至るパンダの歴史をたどっていきます。

古代中国のパンダ 〜候補はいるが、決定的な資料がない

パンダの祖先を中国の古典に探そうとする試みは、これまで何度も行われてきました。

たとえば『書経』の「貔貅(ひきゅう)」や『山海経』の「白羆」などを、パンダと関連付けて読む説もあります。

画像 : 貔貅(ひきゅう、「豼貅」と書くこともある)伝説上の猛獣の名 Sol lc CC BY 4.0

たしかに、これらの動物には「山中に棲む」「熊に似る」といった共通点がみられますが、いずれも決め手を欠いています。

体色の記述がない場合もあれば、生息地が現在のパンダ分布域と一致しないこともあり、そもそも神話的な文脈で語られている例も少なくありません。

当時の人々が、山中で白黒の大型獣を目にした可能性は十分にありますが、それを特定の名前で呼び、他の動物と明確に区別して記録する段階には、まだ至っていませんでした。

「パンダ」という認識は、この時点では存在しなかったのです。

漢から晋へ 〜「貘」がパンダに接近?

画像 : 研究中の許慎 public domain

状況が変わり始めるのは漢代のことです。

後漢の許慎(きょしん)が編纂した『説文解字』には「貘(バク)」という動物が登場します。

熊に似た姿をしており、蜀の山中に棲むと記されています。

蜀とは現在の四川省にあたり、ジャイアントパンダの主要な生息地と重なります。

さらに踏み込んだ描写が現れるのは、東晋の学者・郭璞(かくはく)による『爾雅(じが)』の注釈です。

郭璞は貘について、熊に似た姿を持つ動物として説明しており、後代に伝えられた注釈や類書のなかでは「黒白の体色や、銅や鉄、竹を食らう」といった性質が語られるようになります。

白と黒の体色、竹を主食とするという点は、現代のジャイアントパンダの特徴と驚くほど重なります。

ここに至って初めて、文献上の「貘」と、四川の山中に生きる実在の動物が結びつき始めたと言えるでしょう。

もっとも、こうした注釈には注意も必要です。

銅や鉄を食らうという描写は、実際に見聞きした事実というよりも、伝え聞いた話や想像が重なった結果だと考えられます。

それでも、漢代から晋代にかけての数百年のあいだに、パンダに近い動物像が「貘」という名前のもとで、徐々に形を整えつつあったことは確かでしょう。

唐から清へ 〜貘はなぜ「夢を食う動物」になったのか

画像:葛飾北斎が描いた「獏」 public domain

ところが唐代以降、「貘」という言葉は奇妙な変容を遂げていきます。

もともと「熊に似た白黒の獣」を意味していたはずの貘が、次第に「夢を食う霊獣」として語られるようになったのです。

なぜ、このような混乱が起きたのでしょうか。

理由のひとつは、情報の伝わり方にあります。

四川の山奥に棲む貘を実際に見た人間は、当時もごく少数にすぎませんでした。多くの文人や官僚は、書物を通じてこの動物を知るほかなかったのです。

すると、原典の記述よりも注釈や引用のほうが広く読まれるようになり、そこに誤解や空想が紛れ込む余地が生まれていきました。

唐代には、白居易が「貘」を象の鼻や虎の足を持つ合成獣として描写しており、この段階ですでに現実の動物像から大きく離れています。

さらに字形の似た「貘」と「獏」が混同されることで、夢を食う霊獣という観念が定着していったと考えられます。

こうした変容は日本にも伝わりました。

中国の文献や図像が輸入されるなかで、獏は「悪夢を食べてくれる縁起のよい霊獣」として受け入れられていきます。

江戸時代になると、絵画や工芸品に頻繁に描かれるようになり、葛飾北斎も獏を題材にした作品を残しています。

このように『貘』という言葉は、一度はパンダを意味しかけたものの、唐代以降は別の意味へと変わっていったのです。

意味が漂流してしまった「貘」を、ふたたび現実の動物へと繋ぎ止めたのは、19世紀に西洋からもたらされた分類学でした。

19世紀 〜パンダは「発見」されたのではなく「確定」された

画像:ジャイアントパンダの存在をヨーロッパに伝えた宣教師アルマン・ダヴィド public domain

1869年、フランス人宣教師アルマン・ダヴィドが、四川省の山中で奇妙な動物の毛皮を入手します。

地元の猟師たちは「白熊」や「花熊」などと呼んでいました。

ダヴィドは、毛皮と骨格をパリの国立自然史博物館に送り、これを精査したのが動物学者アルフォンス・ミルヌ=エドワール(A. Milne-Edwards)でした。

画像 : アルフォンス・ミルヌ=エドワール public domain

彼はこの動物を新種として記載し、学名を与えます。

ただし、その分類は当初から定まっていたわけではありません。

ミルヌは形態的特徴から、この動物をアライグマ科に近い存在と考えました。

「Ailuropoda(猫のような足)」という属名には、その判断が色濃く反映されています。

しかし研究を重ねると、クマ科に近いことが判明し、現在は独立した亜科として扱われるようになりました。

一方で、「パンダ」という呼び名そのものは、学名とは別に、西洋社会のなかで定着していきます。

すでにヨーロッパではレッサーパンダが「パンダ」と呼ばれており、新たに確認された白黒の大型種も、その対比のなかで「ジャイアントパンダ」という呼称が次第に定着していったのです。

西洋の博物学者たちは、この動物を新しく「発見」したと考えたでしょうが、四川の人々にとっては昔から知っている存在でした。

正確に言えば、パンダは「発見」されたのではなく、学名と呼称の双方が、国際的な枠組みのなかで整理され、「確定」された存在だったと言えるでしょう。

上野動物園にやってきた「パンダ」

1972年、日中国交正常化を記念して、二頭のパンダが上野動物園にやってきました。

カンカンとランランです。

当時の日本では空前のパンダブームが起き、連日の長蛇の列がニュースを賑わせました。

このとき、パンダは中国から日本への「贈り物」でした。

しかし1984年以降、ワシントン条約によってパンダの国際取引は原則禁止となります。

現在、海外の動物園にいるパンダは、原則として中国からの「貸与」という形をとっています。

繁殖研究を目的とした協定に基づき、生まれた子どもも一定期間で中国へ返還される仕組みです。

シャオシャオとレイレイの返還も、この枠組みに沿ったものになります。

歴史を振り返ると、パンダの名前は各時代の枠組みのなかで、常に変化してきたことがわかります。

古代には名前が定まらず、中世には言葉が漂流し、近代には分類学によって固定され、現代に至っては国際条約によって、移動が管理されています。

そこには二千年以上にわたる命名の歴史が折り重なっているのです。

参考 :

家永真幸(2022)『中国パンダ外交史』講談社

方盛国 ほか(2023)『〈科学絵本〉パンダはどうしてパンダになったのか?――800万年生きた進化の歴史――』技術評論社

文 / 村上俊樹 校正 / 草の実堂編集部

この記事へのコメントはありません。