早いもので2025年もあと少し。

年末になると、“来年の干支”をモチーフにしたさまざまな製品や年賀状が出回ります。12月に入って改めて来年の干支を知るという人も少なくないでしょう。

来年の2026年(令和8)は、「午(うま)年」です。

実はだいぶ以前から、来年の干支の話題はいろいろなメディアに取り上げられていました。

なぜなら、来年は60年に1度の「丙午(ひのえうま)」の年だからです。

現代ではただの迷信と認知されましたが、 「丙午年に生まれた女性」に関しては、江戸時代から続く根拠のない言い伝えがあり、婚期や出産率に大きな影響を及ぼしてきたそうです。

そこで今回は「丙午の迷信」について、その起源やなぜ広まったのかを掘り下げていきます。

画像:歌川国芳「午 英雄大倭十二支」public domain

「丙」も「午」も“火の性質”を持つ

「干支」は、紀元前13世紀ごろに中国の殷(いん)王朝で使われていた甲骨文字にみる「十干十二支」が起源といわれています。

「十干十二支」は全部で60通りあり、そのうち「丙午」はその43番目に当たり、十干の「丙」と十二支の「午」がペアになったものです。

両方とも“火の性質”なので、「丙午」は非常に火力が強い年とされています。

そのためか、江戸時代には「丙午生まれの女性は気性が激しく、夫の命を縮める」といった迷信が語られるようになりました。

どのような経緯で、このような観念が広がっていったのでしょうか。

画像:unsplash Vitalii Khodzinskyi

放火した「八百屋お七」が丙午生まれだったという説

迷信が広まった背景には、いくつかの要因が指摘されています。

まず、中国に伝わる「丙午の年に生まれた雌馬は雄馬をかみ殺す」という俗信が、江戸時代に日本へ伝来したとされる説があります。

また、「丙午の年は火災が多い」という噂も当時の人々の不安をあおりました。

さらに決定的だったのが、天和2年(1682)の放火事件「八百屋お七事件」で、犯人のお七が丙午生まれだったことです。

この出来事が、丙午と“激しい気性”のイメージを結び付けたと考えられています。

江戸前期の見聞録『天和笑委集』には、お七に関連するとされた火事として、天和2年1月27日、同年12月28日、天和3年(1683)3月2日の3件が挙げられています。(ただし、東京消防庁監修『江戸火消年代記』によると、天和2年1月の火事以降、お七は伝馬町の牢にいたので残り2つは異なるという説も)

画像 : 八百屋お七 月岡芳年 松竹梅湯嶋掛額(八百屋お七)public domain

八百屋の娘であったお七は、天和元年(1681)の大火で家を失い、駒込の円乗寺前に建てられた仮小屋で暮らす中、寺小姓の左兵衛と恋仲になりました。

しかし新居が完成して移り住んだため、次第に会うことが難しくなります。

思い詰めたお七は、再び左兵衛に会いたい一心で、翌年初めに新居に放火してしまいます。

重罪とされた放火の罪により、天和3年(1683)3月29日、お七は17歳で鈴ヶ森で火あぶりの刑に処されました。

このお七の悲劇が脚色されながら広まる中で、「丙午の女子は気性が強い」「激情に駆られやすい」といったイメージが定着したとされています。

※お七事件の経緯、詳細、お七の生まれ年などに関しては諸説あります

迷信に尾鰭がつき、縁談が破談、婚期遅れになった女性も

画像:井原西鶴 public domain

お七の処刑後、その物語は井原西鶴『好色五人女』をはじめ、浮世絵、文楽、日本舞踊、小説、落語、映画など、さまざまな形で取り上げられました。

史実が十分に確定していなかったこともあり、創作が重ねられるほど物語は大きく膨らみ、「丙午の女」に関する噂も都市伝説のように尾鰭をつけながら広がっていったのです。

江戸期の随筆には、「丙午の年の女は夫を殺す性なりと世俗いう」『婦人養草』、「世俗丙午の歳の女は男を殺し、丙午の男は女を殺すとて専ら忌めり」『良姻心得草』などと記されており、第7代将軍家継から8代吉宗の時代には、この迷信が瞬く間に庶民の間へ定着したと伝えられています。

インターネットがない時代でも、スキャンダルが誇張されて広まることは現代と大きく変わらなかったのでしょう。この迷信は江戸期を越えて明治まで残り、社会に影響を与え続けました。

明治39年(1906)の丙午では、前年より出生数が約4%減少し、元日に生まれた女児の将来を案じる新聞記事が掲載された記録もあります。

さらに、この年に生まれた女性が結婚適齢期を迎えた大正13年(1924)から大正15年/昭和元年(1926)にかけては、縁談が破談になったり婚期が遅れたり、迷信が原因とみられる自殺報道が続くなど、深刻な社会問題として扱われました。

大正12年(1923)の関東大震災では、多くの役所の戸籍簿が焼失したため、再編時に娘の出生年を“丙午ではない年”に書き換えて申請する親が増えたとされ、迷信がいかに強い社会的圧力を持っていたかを物語っています。

文豪たちが捉えた「丙午」とは

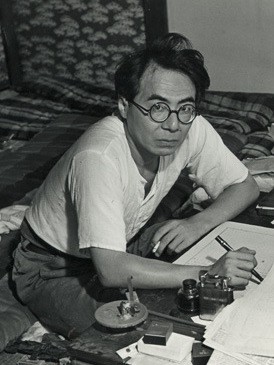

画像:坂口安吾 public domain

小説家の坂口安吾は、明治39年(1906)の丙午生まれで、本名を炳五(へいご)といいます。

「炳」は丙午を示し、「五」は兄弟の五番目を意味する名付けだったとされます。

安吾自身、親戚から「男に生まれてよかった」と言われた経験があり、随筆の中で「この迷信はなかなか消えないだろう」と記しています。

その予測どおり、次の丙午である昭和41年(1966)になっても、迷信は根強く残っていました。

画像:39歳頃の川端康成 public domain

一方で、川端康成は丙午の女性を肯定的に捉えていました。

随筆『丙午の娘讃』では、勝ち気で強く、美しく自由な存在としてその魅力を称えています。

はっきりした理由は明確ではありませんが、その背景には元婚約者・伊藤初代の存在が大きかったと考えられています。

伊藤初代は1906年の丙午生まれで、15歳で22歳の康成と婚約するも、その一ヶ月後に突然婚約破棄を告げました。

破談にはなったものの、康成にとって彼女は強烈な個性と魅力を備えた特別な存在だったようです。

この経験が康成の創作に影響を及ぼしたとされ、後年の作品にもその影が映し出されていると考えられています。

画像:夏目漱石『漱石全集第八巻 行人』より 小川一真 public domain

その反対に、夏目漱石は丙午の女性が嫌いだった様子。

小説『虞美人草』には、丙午生まれと設定された自由奔放な女性・藤尾が登場しますが、漱石自身はこの人物像について「あれは嫌な女だ。詩的であるが大人しくない。徳義心が欠乏した女である。あいつをしまいに殺すのが一篇の主意である。」と述べ、きわめて辛辣な評価を残しています。

物語の構成上の意図ではあるものの、当時の丙午迷信が文学者の人物造形にまで影響を及ぼしていたことがうかがえる場面です。

昭和の「丙午」には出生率が前年比25%減少

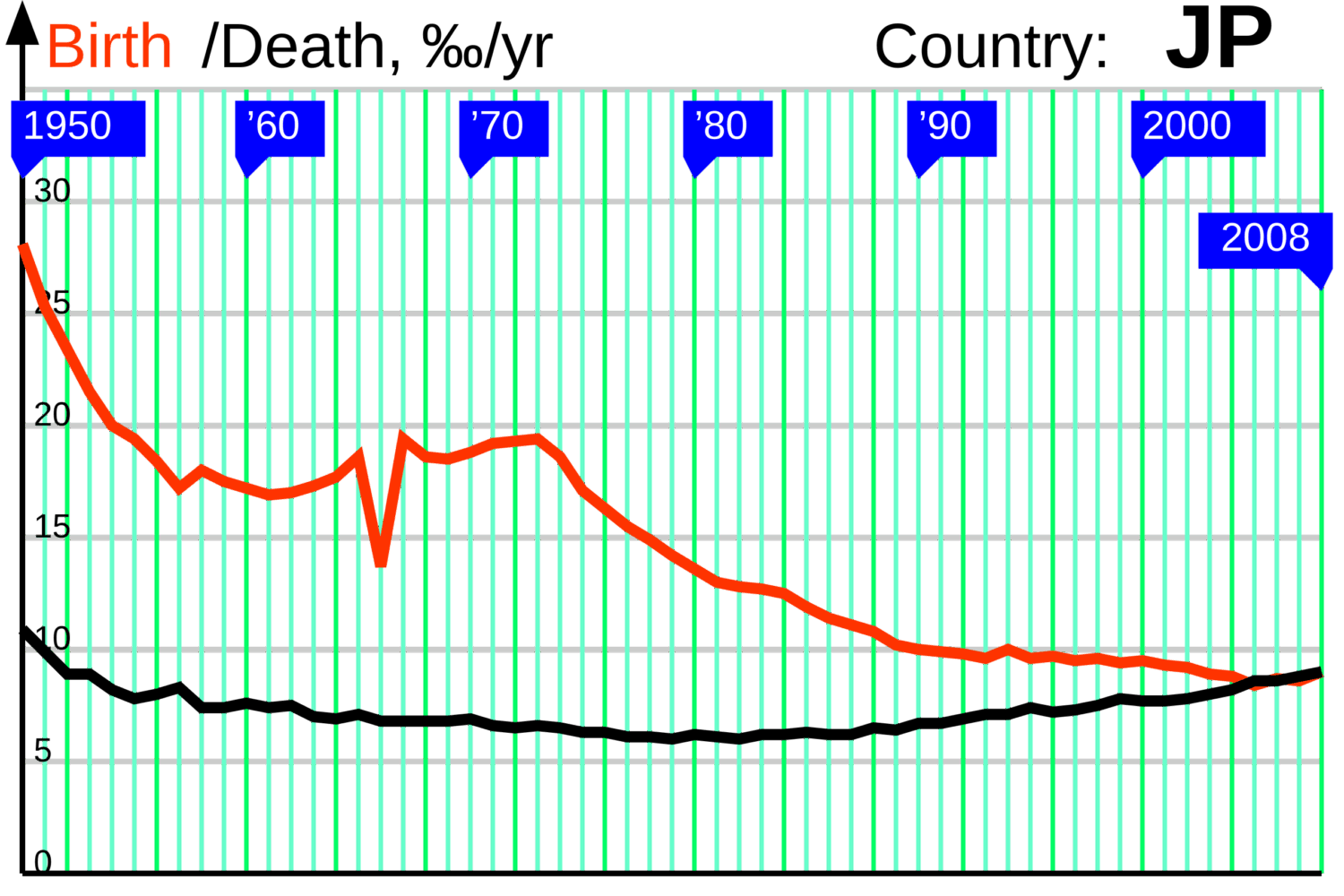

画像:1950年から2008年までの日本の出生率(赤)。丙午の年に当たる1966年の出生率が極端に低くなっている。wiki c Incnis Mrsi

昭和41年(1966)の丙午では、出生数が前年よりおよそ46万人減り、全体として約25%の落ち込みとなりました。

高度経済成長のまっただ中に、江戸期からの迷信がなお強い影響力を持っていたことは意外に思われますが、1964年ごろから新聞や雑誌が丙午迷信をたびたび取り上げており、こうした報道が社会不安を増幅させたと指摘されています。

加えて、前回の丙午である明治39年(1906)の出生減を経験した世代がまだ多く健在で、当時を知る年配者が若い夫婦に「1966年の出産は避けた方がよい」と助言したことも、出産控えを後押しした要因とされています。

もっとも、女性たちが単に迷信を恐れて妊娠を回避したと断じることはできません。

この時期は国が家族計画を積極的に推進しており、既婚女性による計画出産の意識が高まっていた時代でもありました。

丙午迷信と家族計画の普及が重なった結果として、1966年の出生数が大きく落ち込んだとみる見解もあります。

「丙午の女」はただの迷信、現代ではポジティブに

画像:馬の親子 ac-illust 彩雲堂

「丙午の女子は気性が荒い」「丙午生まれの女性は夫を食い殺す」といった俗説に科学的根拠は一切ありません。

現代ではむしろ、丙午は肯定的に解釈されることが多くなっています。

丙も午も五行では火に属するため、情熱的で行動力に富み、周囲を惹きつける魅力を備えたリーダータイプとされます。行動力が結果につながりやすく、金運にも恵まれるという占い的解釈も広く知られています。

火と火が重なる性質を考えれば、こうした前向きな読み方のほうが自然かもしれません。

2026年の丙午は「強いエネルギーをもち、逆境を乗り越える力を授けてくれる年」ともいわれています。

来年が充実した素晴らしい1年になりますように。

参考:

江戸火消年代記(東京消防庁監修)

丙午女: 1966年生まれ 60年に一度の元気者 新津 隆夫・藤原 理加 (著)

文 / 桃配伝子 校正 / 草の実堂編集部

この記事へのコメントはありません。