20世紀前半の日本は、なぜ世界大戦へと突き進む軍国主義の道を歩んでしまったのだろうか。

この問いは、日本の近代史を理解する上で避けて通れないテーマである。

その背景には、国際的な環境の変化、国内の政治構造、そして人々の意識の複雑な絡み合いが存在している。

自由への渇望と政府の統制

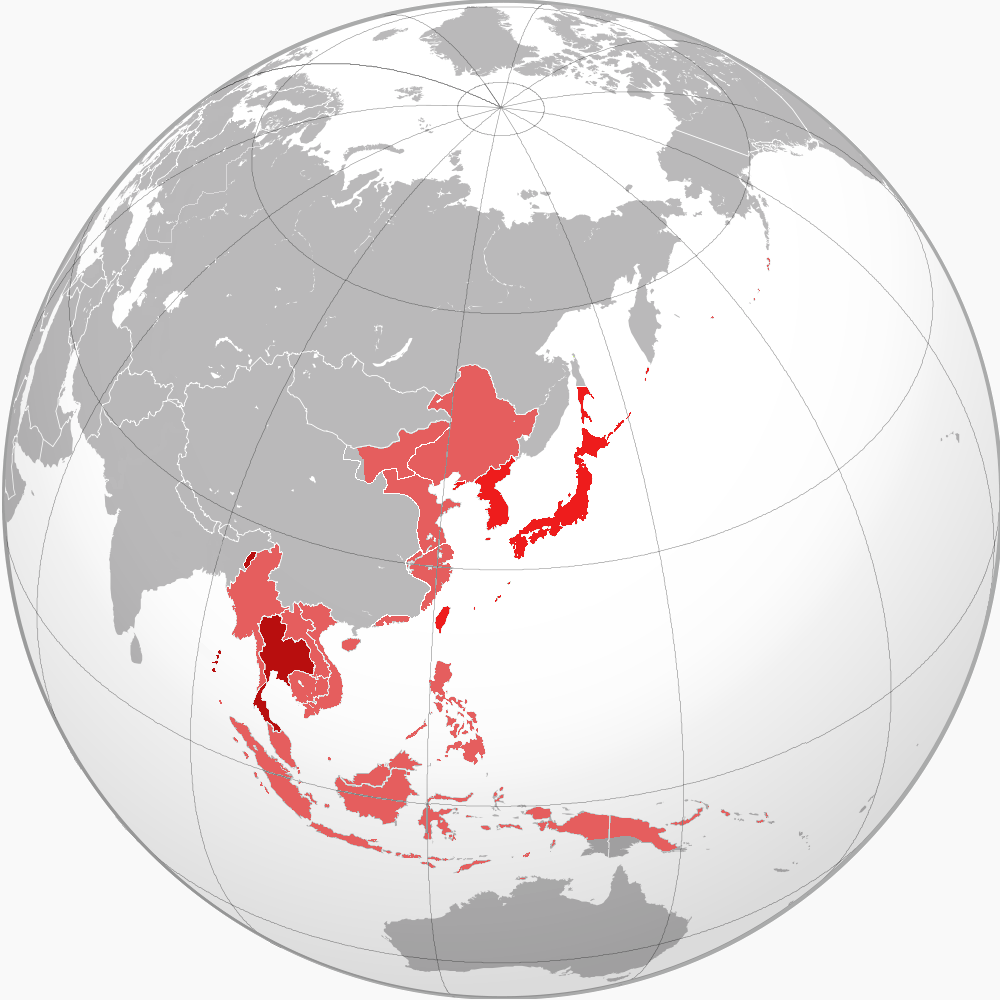

画像 : 大東亜共栄圏 Kendrikdirksen CC BY-SA 3.0

明治維新を経て近代国家への道を歩み始めた日本は、日清・日露戦争の勝利により国際的な地位を向上させた。

しかし、第一次世界大戦後の国際秩序においては、列強各国との軋轢が増加し、特に資源の乏しい日本は経済的な不安を抱えていた。

国内では戦後恐慌や社会不安が広がり、社会主義や労働運動が勢いを増していた。

この閉塞感を打ち破り、欧米列強に比肩する「大国」となることを、国民もまた望んでいたと言える。

一方で、大正デモクラシー期には、普選運動などの自由主義的な動きが隆盛したが、政府や特権階級はこれに対する強い危機感を抱いていた。

治安維持法などの制定は、国民の言論や思想の自由を制限し、政府の統制を強めるためのものであった。

この、自由への渇望と、それに対する政府の強力な統制という相反する力が、社会の不安定さを増幅させていったのである。

軍部の台頭と政治への干渉

画像 : 満州事変 public domain

軍国主義への傾倒を決定づけた要因の一つは、天皇を頂点とする統帥権が内閣の行政権から独立していたという、当時の憲法体制の特異性である。

これにより、軍部は政府の意向に左右されることなく、独自に政策を決定し、実行する権限を有していた。

特に満州事変以降、関東軍などの一部の部隊が、中央の統制を離れて独走する「下克上」的な行動が常態化する。

これを政府や元老たちが抑えきれなかったのは、軍の行動が「国益」に適うと見なされ、国民からも一定の支持を得ていたためである。

また、二・二六事件などのテロリズムが示すように、軍内の急進派が政治家や官僚を威嚇・排除し、政治の中心に躍り出た結果、文民統制(シビリアン・コントロール)は形骸化し、政党政治は崩壊へ向かった。

軍部の強硬な主張が外交・内政の決定権を掌握し、資源獲得と領土拡大を目指す対外強硬策が国の基本方針となっていったのである。

教育とプロパガンダによる国民の動員

画像 : 太平洋戦争 public domain

軍国主義体制は、国民の意識を国家の目的に沿って動員するために、教育とプロパガンダを徹底的に利用した。

戦前の教育は、「国体」思想を柱とし、天皇への絶対的な忠誠と、国家への自己犠牲を最高の美徳として教え込んだ。

学校教育や青年団の活動を通じて、個人主義は否定され、集団主義と排他的なナショナリズムが醸成された。

また、メディアも政府と軍部の統制下に置かれ、「鬼畜米英」といったプロパガンダが連日流された。

これにより、国民は批判精神を失い、軍の掲げる「聖戦」という大義名分を疑うことなく受け入れ、自らも戦争遂行に積極的に協力する体制が築き上げられた。

国民一人一人の意識が、国家の進むべき道と強く結びつけられ、それが軍国主義を支える大きな原動力となったのである。

国際的な孤立と資源不足の中、日本は無謀な戦争へと突き進むこととなったといえよう。

文 / エックスレバン 校正 / 草の実堂編集部

この記事へのコメントはありません。