リットン調査団の報告書は甘かった?

画像 : 世界恐慌 ニューヨーク・ウォール街の群衆 public domain

1930年代のはじめ、世界は大恐慌の渦にありました。

各国が経済危機からの脱出に苦しむなか、日本もまた出口を見いだせず、不安定な時代を迎えていました。

そんな中で起こった満州での一連の事件は、やがて日本と国際社会の関係を大きく変えていくことになります。

事態の真相を明らかにするため、国際連盟は特別調査団を派遣しました。

その中心となったのが、イギリスのリットン卿を団長とする「リットン調査団」です。

1932年10月に公表された報告書は、日本の軍事行動を「正当化できない」とした一方で、驚くほど日本に配慮した内容でもありました。

今回は、リットン報告書を紐解き、日本が手放してしまった歴史的な転換点に迫ります。

なぜリットン調査団が派遣されたのか?

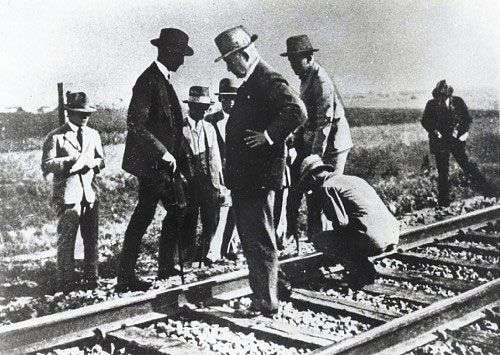

画像:日本の運命を決定付けたと言っても過言ではないリットン調査団 public domain

リットン調査団の派遣を理解するには、日本が満州に進出した歴史を振り返る必要があります。

1905年、日露戦争に勝利した日本は、ロシアが持っていた南満州鉄道の経営権と関東州の租借権を獲得しました。

これが満州権益の始まりです。

この権益を「国防上の生命線」と位置付けた日本は、警備の名目で関東軍を駐留させます。

しかし、1931年9月18日、柳条湖で満鉄の線路が爆破される事件が発生しました。(※柳条湖事件)

関東軍はこれを中国軍の仕業と断定し、ただちに軍事行動を開始します。

これが「満州事変」の始まりです。

ところが実際には、この爆破は関東軍自身が線路を爆破した自作自演でした。

画像 : 満洲事変で瀋陽に入る日本軍 public domain

その後、戦闘は瞬く間に広がり、日本軍はわずか数日で満州全域を制圧しました。

中国は直ちに国際連盟に提訴。

事態を重く見た国際連盟は、1932年2月にイギリスのリットン卿を団長とする調査団を派遣しました。

調査団は3月から6月にかけて約3か月間、日本・満州・中国各地で詳細な調査を行います。

その調査結果が、10月2日に公表されたリットン報告書だったのです。

報告書が認めた日本への具体的な譲歩とは?

画像:柳条湖付近を調査するリットン調査団 public domain

しかし、リットン報告書の内容は、驚くほど日本に配慮したものでした。

具体的な内容を見てみましょう。

まず、南満州鉄道沿線からの日本軍撤退を求めませんでした。

報告書は満州全域からの撤兵を勧告しながら、肝心の満鉄が所有する鉄道周辺地域は除外したのです。

この勧告は、日本の最重要拠点を温存するものでした。

次に、日本の経済権益を全面的に容認しています。

日露戦争以来の鉄道経営権、鉱山開発権、商業活動の特権などを、報告書はそのまま認めました。

満州における日本の経済的優位は保証されたわけです。

さらに注目すべきは、満州に自治的な行政を設ける提案です。

報告書は「満州国」という名前こそ否定しましたが、中国の主権下で満州を自治させつつ、日本の経済的な特権を制度で守る仕組みを認めました。

つまり名前は変えても、日本の実利は守られるという妥協案だったのです。

なぜ、リットン調査団はこれほどまでに譲歩的だったのでしょうか。

画像 : リットン卿として知られる第2代リットン伯爵

ヴィクター・ブルワー=リットン public domain

調査団長リットン卿はイギリス貴族であり、当時の国際社会を支配していた「列強の論理」を支持していました。

そのため報告書の立場は、中国の主権や民衆の保護よりも、列強間における既得権益の調整を最優先するものだったのです。

欧米の帝国主義者から見れば日本の満州権益は、イギリスやフランスが世界各地で保持する広大な植民地と同じく「尊重すべき既得権益」にほかなりません。

日本を厳しく罰しすぎると「植民地支配の論理をも否定しかねない」という本音が透けて見える報告書だったのです。

それでも日本が拒絶した理由

これほど有利な内容だったにもかかわらず、日本は報告書を拒絶しました。

その理由は何だったのでしょうか。

まず「侵略」という言葉への反発です。

軍部は自作自演の事実を認めず、満州事変を自衛行動と主張していました。

報告書が「自衛とは認められない」と断定したことで、軍の威信が傷つけられたと感じたのです。

次に満州国の否認でした。

日本はすでに1932年3月1日に満州国の建国を宣言し、9月15日には日満議定書を結んで承認していました。

報告書が満州国を傀儡政権として否定したことは、既成事実を覆す屈辱と受け止められたのです。

そして最後に、政治の機能不全があります。

当時の政府には、軍部の暴走を止める力がありませんでした。

首相や外相が妥協案を検討しようとしても、軍部は「国家の名誉」を盾に反発します。

政治家は世論と軍部の板挟みになり、冷静な判断を下せる状況ではなかったのです。

さらに、国内世論も軍部を後押ししました。

連日にわたって新聞は「日本の正義」を訴える記事を掲載し、国民の多くは報告書を日本への不当な圧力と受け止めました。

こうした空気の中で、報告書を容認することは妥協、もしくは弱腰と見なされる風潮が生まれていたのです。

国際連盟脱退がもたらした孤立

画像:松岡洋右 public domain

1933年2月24日、国際連盟総会でリットン報告書に基づく勧告案が採決されました。

結果は、賛成42か国、反対1か国(日本)、棄権1か国(シャム)でした。

日本全権の松岡洋右は議場を退出し、3月27日に日本は国際連盟脱退を通告しました。

国内では拍手喝采が起こり、松岡の毅然とした態度は英雄視されました。

しかし、ここはまさに歴史的な分岐点でした。

日本は世界が差し出した出口を、自ら閉ざしてしまったのです。

リットン報告書という妥協案を受け入れていれば、満州の実効支配を続けながら国際社会との協調を保つ道もあったかもしれません。

国際連盟を脱退したあと、日本は孤立を深めていきました。

1937年には日中戦争が始まり、1941年には太平洋戦争へと突入します。

明治維新当初の「開国の精神」を忘れ、富国強兵に傾いた結果、日本は自らを孤立へと追い込むことになったのです。

もしあのとき、国際的な視野と冷静な判断力を発揮できる指導者たちの声が、軍や世論の熱にかき消されずに届いていたなら、日本は別の道を歩んでいたかもしれません。

参考 :

半藤一利、出口治明(2016)『世界史としての日本史』小学館

文 / 村上俊樹 校正 / 草の実堂編集部

この記事へのコメントはありません。