朝ドラ「ばけばけ」でトキとヘブンは、トキの両親とともに新居へ引っ越しました。

新居は没落する前に住んでいた「川の向こう」の城下町の武家屋敷。

借金に苦しんでいた松野家は、トキの結婚によって「貧しい人が住む町」から脱出することができたのです。

広い庭のある大きな屋敷に高価な和菓子。当時としては大金だった100円を借金取りにポンと差し出すトキの母。

その光景を目にしたサワは、トキの暮らしをまるで“別世界”のように感じてしまいます。

彼女が引越し祝いに持ってきた小菊を捨てるシーンは、切なかったですね。

史実でも、ラフカディオ・ハーンと妻セツは、明治24年6月から熊本へ赴くまでの約5カ月を松江の武家屋敷で過ごしています。

ハーンとの結婚によって、経済的な不安から解放されたセツ。

その一方で、人目にさらされたり、ノイローゼになったりと、結婚生活は決して良いことばかりではなかったようです。

「ラシャメン」と蔑まれ、奇異の目で見られる

画像 : イメージ「松江大橋」(出典:鉄道省運輸局編『麗山名水』日本旅行協会,昭12年

明治20年代になっても地方では外国人が珍しく、ハーンと妻・セツは旅先で無作法な野次馬に悩まされることが多くありました。

なかでもセツが深く傷ついたのは、自分が「ラシャメン」と侮辱されることでした。

晩年、彼女は「ハーンと結婚してから、人々が自分を見るたびに『ラシャメン』と言うのが何よりつらかった」と語っています。

日本文化を愛し、多くの日本人に歓迎されたハーンでしたが、それでも夫妻を「ラシャメン」や「外国人」と差別する人々は少なくありませんでした。

国際結婚の珍しさに加え、お雇い外国人の高い報酬への嫉妬もあり、セツは「金目当てのラシャメン」といった心ない言葉や偏見に耐えなければなりませんでした。

さらに、松江や熊本では夫妻に関する根拠のない噂やデマが広まり、セツは大変困惑していました。

熊本に住んでいた頃、知人から「あなたの旦那様は、留守中にあなたを監禁して出勤しているそうですね」と言われたこともあります。

当時、家族は外国人用の官舎を避け、日本家屋で暮らしていました。

障子やふすまに鍵をかけることは難しく、ましてやセツの養父母や使用人を含む大所帯で生活していたため、監禁など不可能です。

それにもかかわらず、外国人の妻というだけでこのような噂を立てられるのですから、セツの心労は計り知れません。

あまりに馬鹿げた話に、セツも呆れて言い返す気力すらなかったといいます。

また熊本の家で預かっていた子どもが、セツを侮辱するように「洋妾の唄」を口ずさみ、激怒したハーンがその子を実家へ返したこともありました。

家族を大切にするハーンに守られながらも、セツは「外国人の妻」というだけで向けられる好奇と偏見の視線に疲れ果てていました。

旅先では老人にしつこくつきまとわれたり、障子に穴を開けて覗かれたりすることもあり、まるで現代の有名芸能人のように常に人目にさらされる生活だったのです。

それだけでなく、「ラシャメン」と罵られて泥を投げつけられたり、子どもが「異人の子」「あいの子」と呼ばれたりする日々でした。

ハーンが好んだ派手な着物を着ようとせず、あえて地味な柄を選んでいたのも、セツの中に、少しでも目立たないようにという思いがあったのかもしれません。

セツは、ハーンが亡くなった後、明るい色の着物を着るようになりました。

彼女は長男の一雄に、「あの頃、パパさんのいわれるように(派手な着物を)一度着てみりゃよかったね」と言うこともあったそうです。

怪談語りで心身をすり減らす

画像 : 『耳なし芳一』(出典:小泉八雲著『耳なし芳一』小峰書店 昭和25年)

新婚旅行で怪談「鳥取の布団」を語って以来、セツはハーンの創作を支える「怪談の語り部」としての役割を担うようになりました。

夜になると、ランプの芯を下げて部屋をほの暗くし、セツは静かに怪談を語り始めます。

ハーンは息を潜めて耳を傾け、物語に引き込まれるほど本気で怖がりました。

その反応を見るたび、セツの語りにも自然と熱がこもっていきます。

話が佳境に入ると、ハーンは恐怖で顔色を失い、目つきが鋭く変わることもありました。

その変化があまりに激しく、セツはしばしば恐ろしさを覚えたといいます。

語り終えると、ハーンはふっと息をつき、「実に面白い!」と声を上げます。

そして気になる台詞や場面があると、セツに何度も繰り返させました。

「その言い方は?声の調子は?履物の音は?」と細部まで確認し、「私はこう思いますが、あなたはどうですか」と議論が始まるのです。

後にセツは、

「二人の様子を外から見ましたら、全く発狂者のようでしたろうと思われます。」

小泉セツ著『思ひ出の記』より

と振り返っています。

さらに、怪談を語る際には本を見ることを禁じられていました。

「あなた自身の言葉で語らなければなりません」というハーンの求めに応えるため、セツは怪談を繰り返し読み込み、完全に覚えて語らなければならなかったのです。

来る日も来る日も怪談語りを続けているうち、とうとう怪談が夢にまで現れるようになり、セツは毎晩うなされるほどになってしまいました。

そのことを打ち明けられたハーンは「それではしばらく休みましょう」と語り部の役目を休ませたといいます。

夫の創作のために懸命に尽くすセツ。その心労には、言葉の壁や文化の違いも影響していたのかもしれません。

「玉の輿」の代償 セツに群がる親族たち

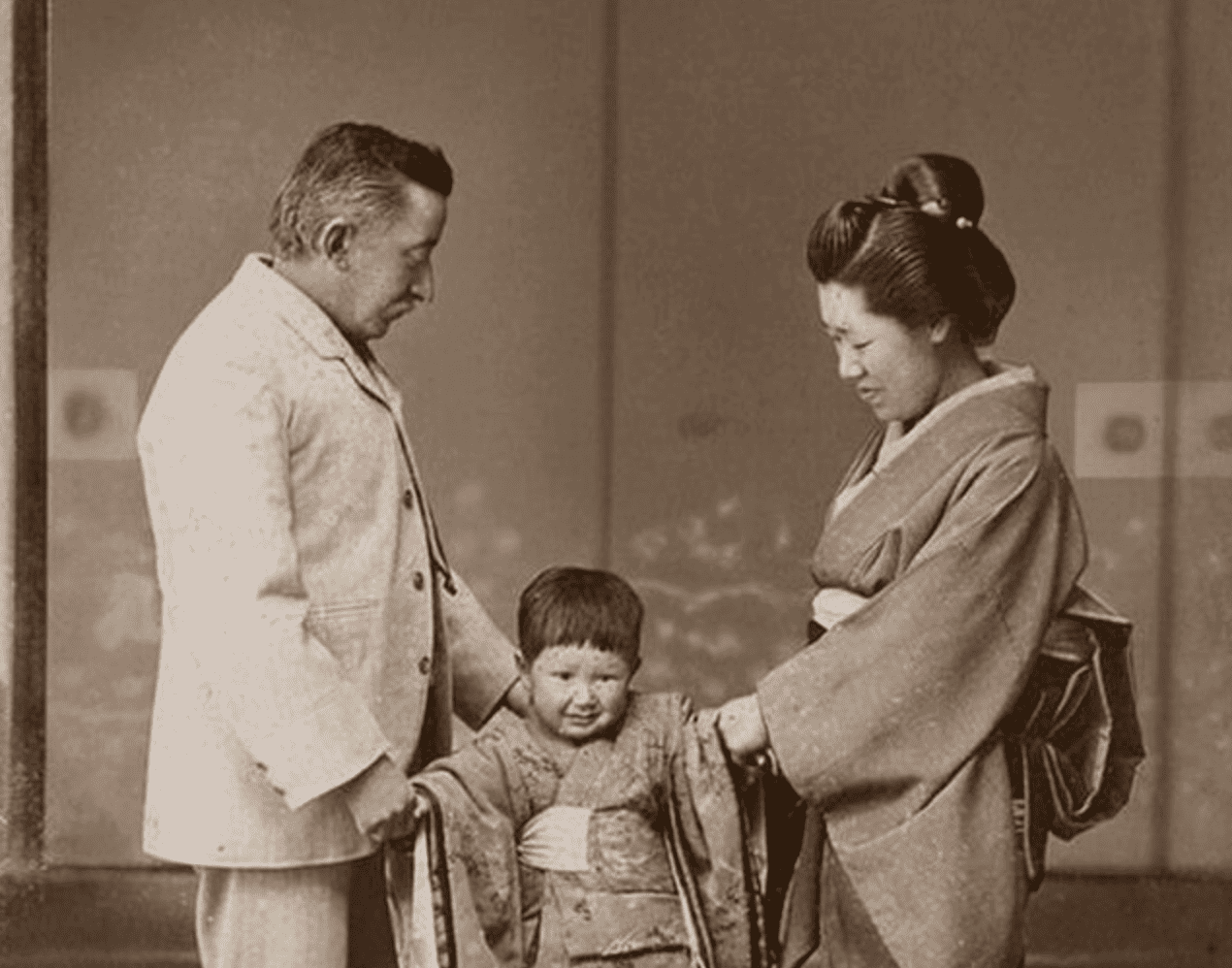

画像 : 小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)と妻セツ、長男の一雄とともに 松江にて(1896)Public domain

宝くじに当たると急に親戚が増えるという話がありますが、セツの周囲でも似たような出来事が起きていました。

セツとハーンが武家屋敷へ移り住む前後のことです。

西田千太郎が、セツの生家である小泉家への経済的援助を申し出てきました。

これは、没落後に困窮し、セツが支えてきた実母・チエからの依頼によるものでした。

実母からの金銭の無心に、セツはどのような思いを抱いたのでしょう。

自ら働かないうえに、家を継ぐべき長男も職に就かず、頼みの綱は生まれてすぐに養女に出した娘。その娘が玉の輿に乗ったと知るや、今度は裕福な婿にたかろうとする。

そんな実家の困窮を、懇意にしている西田にまで知られてしまい、セツは大いに恥じたに違いありません。

同時に、養家の上に生家までという負い目も感じていたでしょう。

それでも、ハーンは援助を受け入れました。

事実婚とはいえ、セツは彼にとってかけがえのない妻であり、その家族を支えることは当然だと考えたのです。

ハーンの援助によって、チエは小さな家を借り、生活に必要な家財道具をそろえ、新たな暮らしを始めることができました。

仕送りはチエが老いるまで続き、彼女は自分や息子・藤三郎が金銭を受け取ったことを、毎回手紙でセツに報告していました。

ハーンが東京帝国大学で月給400円という高給を得ることになった際には、チエは大いに喜び、「百石取りの家の娘が、千二百石取りの奥方になった」と手紙に書き送ったほどです。

また東京での高収入時代には、セツを頼って親類が頻繁に訪ねてきたといいます。

しかし、セツが稲垣家と小泉家を支えるために苦労していた時期に助けようとしなかった者に対して、ハーンは一切援助をしませんでした。

つかの間のつもりでやって来た異邦人のハーンを日本に根づかせ、「小泉八雲」を生み出したのは、ほかならぬセツであり、セツにとって、ハーンとの結婚は間違いなく幸せなものでした。

ただ同時に、外国人の妻として生きることは、常に苦労を伴う暮らしであり、それ相応の覚悟が必要とされる日々だったのでした。

参考文献

長谷川洋二『八雲の妻 小泉セツの生涯』潮出版社

小泉セツ『思ひ出の記』ハーベスト出版

文 / 深山みどり 校正 / 草の実堂編集部

この記事へのコメントはありません。