朝ドラ「ばけばけ」第20週「アンタ、ガタ、ドコサ。」では、なかなか筆が進まず苦戦するヘブンの様子が描かれました。

ラフカディオ・ハーン(小泉八雲)が39歳で来日してから、14年間の日本生活で上梓した本の数は13冊。

かなりハイペースで執筆していたのは、それだけ書きたいことがあったのでしょう。交際も極力避け、寸暇を惜しんで創作に打ち込んでいたといいます。

八雲は執筆を邪魔されることを極端に嫌い、小さな物音にも過敏に反応しました。

そうかと思えば集中しすぎて異世界へ行ってしまい、家族の呼びかけにも反応しないこともしばしばで、創作活動には家族の理解と協力が不可欠でした。

今回は、妻のセツや子どもたちの手記から、小泉八雲の執筆風景をひも解いてみたいと思います。

執筆中タンスをあける音にキレる八雲

画像 : 東京西大久保の書斎. public domain

小泉八雲は、執筆中、わずかな物音で集中が途切れることをひどく嫌いました。

ある日、セツがタンスの引き出しを開けた時、八雲が「その音、私の考えこわしました」と怒鳴ったことがあったそうです。

それ以来、執筆中はできる限り物音をたてないように、セツは努めていました。

もともと八雲は、セツが掃除中にハタキをかける音を嫌がるなど、音に対して敏感な面を持っていました。

創作活動中は、ごく小さな音でも気に障って怒ることがあったため、セツは戸の開け閉めや廊下の足音など、あらゆる物音が夫の耳に入らないよう細心の注意を払っていたのです。

子どもができてからは、幼い子どもたちが八雲の邪魔をしないように「パパはお勉強中だから」と言いふくめ、書斎から離れたところで遊ばせていました。

成長するにつれ、子どもたち自身も八雲が執筆中の時には、廊下は猫のように静かに歩き、なるべく書斎の近くには近寄らない。そして、騒がないことを常に心がけていたそうです。

とはいえ、一緒に暮らしていれば、どうしても部屋に入らなければならない場合も出てきます。

そんなときは、八雲がキセルをコンコンと鳴らしていたり、歌を口ずさみながら室内を歩いていたりする比較的機嫌の良さそうな時を選んで部屋に入りました。

執筆中、集中しすぎて異世界へ行ってしまう八雲

画像 : 小泉八雲(1889年頃)public domain

小泉八雲は16歳で左目を失明し、右目も強い近視でした。

片眼鏡や望遠鏡を使うこともありましたが、創作の際には眼鏡を使わず、背が高い特注の机に顔を近づけるようにして執筆していました。

創作のエンジンがかかると、八雲は周囲の声がまったく耳に入らないほど全神経を集中し、勢いよくペンを走らせます。

ある夜、セツが部屋を訪れると、芯が出すぎたランプから黒煙がもうもうと立ちこめ、室内は息苦しいほどの煙に包まれていました。

しかし、八雲は気づかず、ただ一心に書き続けています。

セツが急いで障子を明け放ち、新鮮な空気を入れ、「あなた!あぶなかった」と注意すると、「ああ、私なんぼ馬鹿でしたね」とケロッとしていました。

また、蚊張の外で執筆をしていた八雲の血を吸った蚊が、翌朝、机の下にゴロゴロと転がっていることがありました。

血をたっぷり吸った蚊はパンパンにふくれてしまい、飛べなかったのです。

セツや長男の一雄が「さぞ痒かったでしょう?」と問いかけると、八雲は「私少しも知りませんでした」と答えます。

三人であわてて脚を見てみると、蚊に刺された跡が何十か所も残っていました。

八雲はもともと五感の鋭い人でしたが、執筆中は想像の世界に入り込んでしまい、感覚が鈍くなってしまうのでした。

「魔霊につかれた」怖いパパ

画像 : 小泉一雄と巌 public domain

執筆中の八雲の異様さは、幼い子どもたちの目には怖いパパとして映っていました。

普段の八雲は、優しくて楽しい父親でした。

夕食の時間になると、子どもたちが「パパ、カムダウン、サッパー、イズ、レディ」(パパ、降りてきて。晩ご飯ができたよ)と呼ぶのが日課で、八雲は子どもたちの可愛い呼びかけに、「オールライト、スイートボーイズ」と嬉しそうに踊るように食堂へ向かいます。

しかし、創作に没頭している時は、まるで別人のようになってしまうのです。

まず、子どもたちが呼んでも返事がなく、待てど暮らせど食事に姿を見せません。

しびれを切らしたセツが部屋へ迎えに行くと、「わたし、食事、しませんでしたか?」と食べたか食べていないのかさえも分からないのです。

セツに促され、八雲は「ごめん、ごめん」と言ってやって来ます。

しかし、普段ならパンを切り、子どもたちに一切れずつ笑顔で分けてくれるパパが、子どもたちには見向きもせず、独り言をブツブツつぶやいていたかと思うと突然「ノーッ!」と叫んだりしながら、自分だけ食事を始めてしまうのです。

子どもたちがおそるおそる「パパ、パンを」と頼むと、ハッと我に返ってパンを切り始めるのですが、今度はパンを切ったそばから自分で食べてしまう始末。

その度にセツが「パパさん、もう夢から醒めてくだされ」と言って、八雲を現実世界に引き戻しました。

その他にも、ウィスキーを葡萄酒とまちがえてコップになみなみとついで飲みかけたり、コーヒーの中に塩を入れてしまったり。

子どもたちに注意されても、「なんぼパパ馬鹿ですねー」など言いながら、また考えに耽ってしまうのでした。

次男の巌は、そんな八雲の様子を

「私の記憶にも―当時未だ六、七歳の子供でしたが『コワイパパ』として、こういう魔霊につかれたような父の印象が、未だはっきり残っているものがあります。」

小泉巌『父八雲を語る』より

と語っています。

しかし、執筆から解放された八雲は幸福感に満ち、子どもたちにとっては良き父親だったそうです。

「『ベンキョウスミマシタのパパ』は、ママや書生達と共に子供等相手に唱歌を歌ったり、鬼ごっこしたり、ヒライタヒライタの遊戯をしてくれました。子供達にとっては、文学上の霊感とかいうこわい夢魔と仲よくしていない時のパパは、ほんとうにスイートパパであり、ナイスフレンドでありました。」

稲垣巖『父八雲を語る』より

八雲は、東京日本橋の「榛原(はいばら)」に特別注文して作らせた原稿用紙と、お気に入りのスペンセリアンのペンを使って執筆していました。

コトリとも音のしないひっそりとした家の中に、唯一聞こえてくるのは、紙の上をペンが走る微かな音。

その音は幼かった一雄の耳に残り、後年、彼は「今でもその音が聞こえる」と語っています。

子どもたちの脳裏に焼きついた「パパはお勉強」の姿は、大人になった彼らにとって、父親の尊敬すべき一場面となったのでした。

美しいシャボン玉をこわさぬように

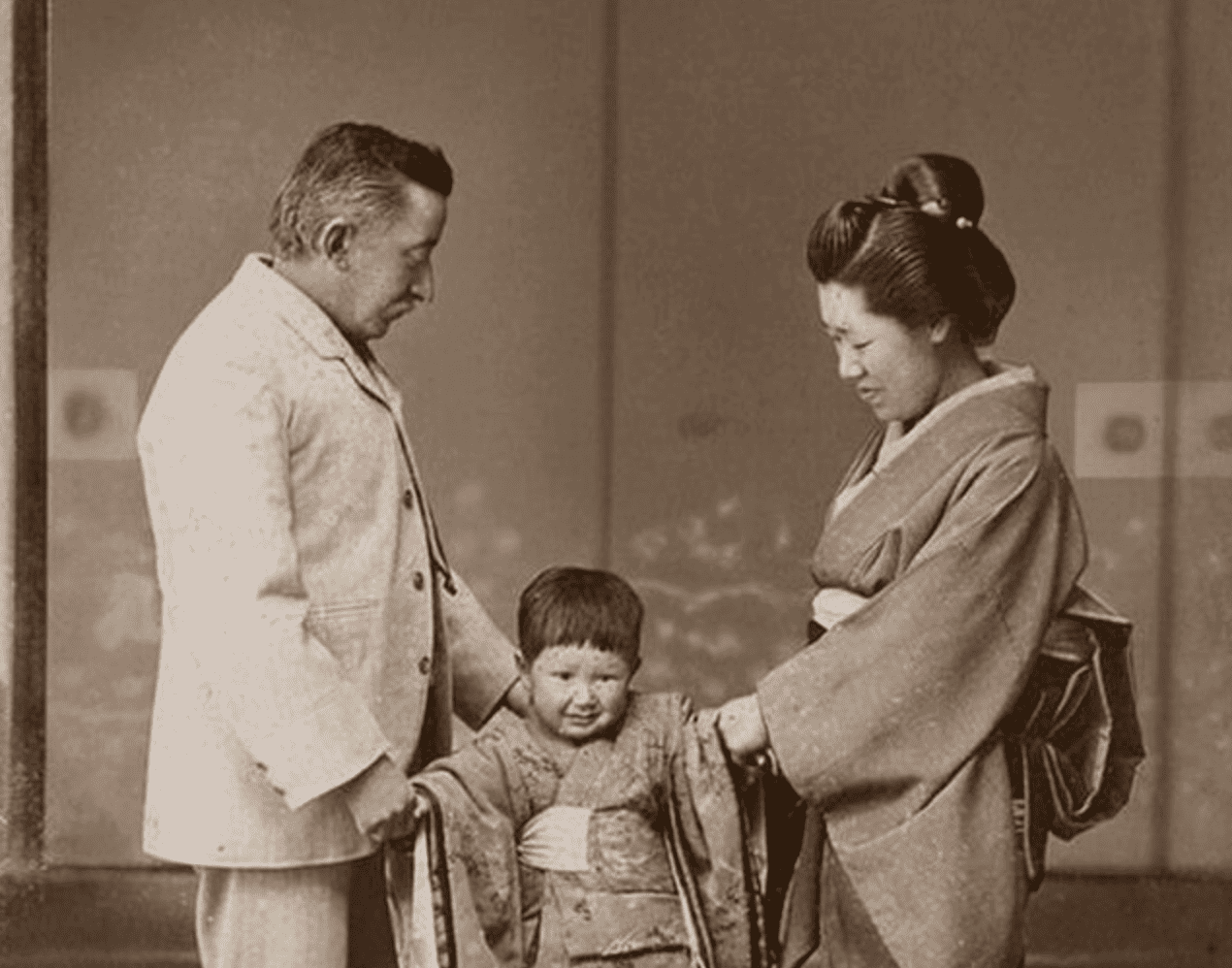

画像 : 小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)と妻セツ、長男の一雄とともに 松江にて(1896)Public domain

ある時セツは、創作にのめり込む夫に、「少し執筆から離れて、外で遊んだらどうですか」と外出を勧めました。

すると八雲は、

「私の好きの遊び、あなたよく知る。ただ思う、と書くとです。書く仕事あれば、私疲れない、と喜ぶです。書く時、皆心配忘れるですから、私に話し下され」

小泉セツ著『思ひ出の記』より

と答えたといいます。

家族のために帰化し、家族を養うために教師の仕事をし、家族を守ろうと心を尽くしていた八雲が、執筆は最上の喜びであり、想像の世界にいる時だけは心配を忘れられると言うのです。

夫が何に脅え、どんな苦労をしているのか。彼の苦悩を最も理解していたのは妻のセツでした。

彼女は八雲のアシスタントを懸命に努めました。

創作のために「静かな世界」を保つのは、並大抵の苦労ではなかったはずです。

しかし、セツは当時の心境を次のように語っています。

「こんな時には私はいつもあの美しいシャボン玉をこわさぬようにと思いました。そう思うから叱られても腹も立ちませんでした。」

小泉セツ著『思ひ出の記』より

セツは、八雲の繊細な神経を深く理解していました。

そして、夫の才能を心から尊敬し、創作を支えることに誇りを持っていました。

二人は単なる夫婦というだけでなく、芸術家とその理解者という特別な絆で結ばれていたのです。

参考文献

稲垣巖『父八雲を語る』.ラジオ原稿 1934

小泉セツ『思ひ出の記』.ハーベスト出版

小泉節子 小泉一雄著『小泉八雲』.恒文社 1976

文 / 深山みどり 校正 / 草の実堂編集部

この記事へのコメントはありません。