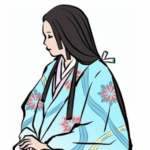

花飾りをつけたデュ・バリー夫人 public domain

デュ・バリー夫人(Madame du Barry:1743~1793)は、フランス革命前に君臨した最愛王・ルイ15世の公妾である。

本名はマリー=ジャンヌ・べキュー。

貧しい平民の家庭に私生児として生まれたが、その美貌と野心でのし上がり、ついには王の公妾にまで登り詰めた女性である。

今回は、野心に燃えた女性、デュ・バリー夫人の生涯について追っていく。

修道院から娼婦へ

1782年に描かれたデュ・バリー夫人の肖像画。プラチナブロンドの髪と、陶器のような白い肌をもっていたという。

フランス・シャンパーニュ地方の貧しい家庭に生まれたマリー=ジャンヌは、7歳の時、母の再婚に伴いパリへとやってきた。

母の再婚相手は裕福な金融家であったため、マリー=ジャンヌは高等教育を受けることができたという。

15歳まで修道院で教育を受けていた彼女だったが、卒業後には侍女として、とある屋敷に仕えることになった。

だが、素行上の問題で早々と解雇され、その後も奔放な男性遍歴を繰り返していたという。

まるで娼婦のような生活をしていたマリー=ジャンヌだったが、1760年(17歳頃)、パリの洋裁店「ア・ラ・トワレット」でお針子として働き始める。

そこでデュ・バリー子爵という男性に囲われるようになり、愛人として貴婦人のような生活を始めることになった。

このデュ・バリー子爵は変わった性癖の持ち主で、なんと自分の連れてきた男性を、マリー=ジャンヌとベッドを共にさせていたのだそうだ。

このため、マリー=ジャンヌは、デュ・バリー子爵が連れてきた幾人もの男性と肉体関係を持つようになる。

社交界から王の公妾へ

ルイ15世は、マリー=ジャンヌの魅力に夢中になった

デュ・バリー子爵の囲い者となっていた頃、数々の男性とベッドを共にしたマリー=ジャンヌだったが、この時の相手には家柄の良い貴族、学者、高級サロンの会員たちが多く存在していた。

そのため、ジャンヌはこれらの相手から、社交界で必要なノウハウを学んでいった。

社交界で必要な立ち居振る舞い、人の心を惹きつける会話術などを会得したマリー=ジャンヌは、その後、1769年に国王ルイ15世に紹介された。

ルイ15世はその5年前、最愛の愛妾であるポンパドゥール夫人を亡くしていて、たちまちマリー=ジャンヌの虜となってしまった。

公妾の申し出を受けた彼女は、形式にのっとり、デュ・バリー子爵の弟と結婚して、

「デュ・バリー夫人」と名乗るようになった。

そしてついに、フランス宮廷の社交界に華々しくデビューしたのである。

マリー・アントワネットとの対立

画像:王妃となったアントワネット (1775年) public domain

その頃、フランス王太子であるルイ=オーギュストの元には、オーストリアからマリー・アントワネットが嫁いでいた。

娼婦、愛妾といった種類の女性たちが嫌いだった母、マリア・テレジアの影響を受け、マリー・アントワネットもデュ・バリー夫人に対し、嫌悪感をあらわにしていた。

加えて、デュ・バリー夫人の存在を疎んじていたルイ15世の3人の娘たち(アデライード王女、ヴィクトワール王女、ソフィー王女)が、宮廷でもっとも高い身分であるマリー・アントワネットを味方につけようと画策していた。

宮廷内のルールとして、身分の低い者が、自分よりも身分の高い者に先に声をかけてはならない、というものがあった。

この場合、マリー・アントワネットの方がデュ・バリー夫人よりもはるかに身分が高いことから、デュ・バリー夫人は自ら皇太子妃に声をかけることが出来なかった。

それをいいことに、マリー・アントワネットはデュ・バリー夫人を徹底的に無視。

大勢の貴族たちの前で王太子妃に無視をされてしまったデュ・バリー夫人は、相当な屈辱を味わったといえよう。

その後もデュ・バリー夫人を無視し続けていたマリー・アントワネットだったが、公妾を軽んじられたルイ15世は激怒。

オーストリア大使に圧力をかけ、マリー・アントワネットは母であるマリア・テレジアからたしなめられることになる。

マリー・アントワネットの母で、オーストリア女帝のマリア・テレジア

マリー・アントワネットとデュ・バリー夫人の対立は、フランス・オーストリア両国を巻き込む大騒動へと発展してしまったのである。

結局、騒動はマリー・アントワネットがデュ・バリー夫人に声をかけることで収束した。

だが、その時のマリー・アントワネットの声かけも、まるで独り言のような「今日のヴェルサイユは大変な賑わいですこと」と、いう不自然なものであったという。

謎多き最期

連行されるデュ・バリー夫人

デュ・バリー夫人は、誰にでも分け隔てなく接する明るい性格で、宮廷のサロンでは多くの人々に愛されていたという。

国王ルイ15世が天然痘にかかり、命の危険にさらされたときも、自ら率先して王の看病を続けていたという逸話が残っている。

しかし、どれほど多くの愛情で結ばれていても、娼婦が王の死の瞬間に立ち会うことは許されなかった。

そのため、デュ・バリー夫人はルイ15世の崩御後、宮廷を追われ、修道院へ入るように命じられた。

だが、彼女はその命に屈せず、サロン時代に築き上げてきた人脈を駆使し、当時の宰相や大法官などの愛人として、パリ郊外で優雅に暮らしていたという。

そんな彼女の生活が一変したのが、1789年に起こったフランス革命である。

当時の愛人だったパリ軍の司令官・ブリサック元帥が民衆によって虐殺されてしまうと、デュ・バリー夫人はイギリスに亡命。

そして同じくイギリスに亡命してきた貴族たちに、金銭的な援助を行っていたという。

亡命先で安全な生活を送っていたデュ・バリー夫人だが、その最期は多くの謎に包まれている。

1793年、デュ・バリー夫人はなぜかフランスに帰国し、革命派に捕らわれてしまったのだ。

フランス革命後のフランスでは、恐怖政治と呼ばれる過激な政治が行われていた。

そのため、かつての王の愛妾であったデュ・バリー夫人は、問答無用でギロチン台に送られることになったのである。

それまで、多くの王族や貴族たちがギロチン台に送られていたが、それらの人々はギロチン台に向かう際、気高く振舞って決して取り乱すことはなかったという。

だが、デュ・バリー夫人の場合は違った。

自分がギロチン台に向かう際、集まった群衆に命乞いをし続けたのだという。

最期の瞬間まで取り乱し、涙を流して恐怖におののくデュ・バリー夫人の姿を見て、群衆はいかにギロチン台での処刑がむごい方法であったかということを鑑みることになった。

デュ・バリー夫人の処刑に関わった死刑執行人のアンリ・サンソンは、自らの手記に

“処刑されるみんながデュ・バリー夫人のように泣き叫んで命乞いをすればよかったのだ。

そうすれば、民衆もその事の重大さに気付き、恐怖政治はもっと早く終わっていただろう”

と記している。

アンリ・サンソンはルイ16世(ルイ・オーギュスト)やマリー・アントワネットの死刑も執行している

それにしても、なぜイギリスへのがれ、安全に暮らしていたデュ・バリー夫人が、わざわざ危険なフランスへと帰国したのだろうか。

その真相は、今でも謎に包まれている。

太陽王はルイ14世だったはずだが?

修正させていただきました!