「種の起源」の影響

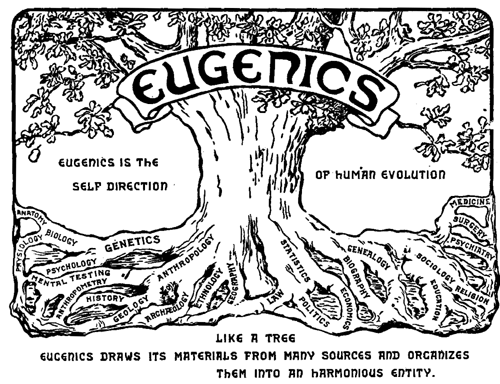

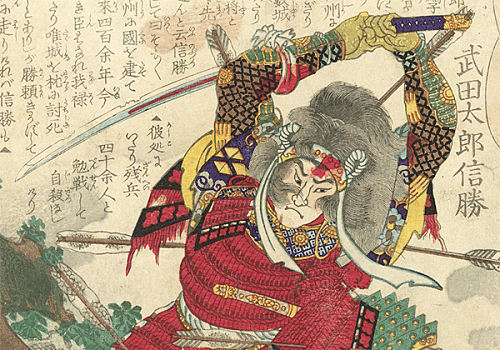

※『優生学は人類進化の自己決定』 1921年開催された第2回国際優生学会のロゴ。異なった領域の多様性を一つに統合する樹木として表現されている

かつて1900年代の初頭には世界各国で隆盛を誇ったものの、現在では否定されている思想に「優生学」があります。

「優生学」は、当時は応用科学の中に位置する学問として、1883年にフランシス・ゴルトンが創始したものでした。

ゴルトンは「種の起源」で有名なチャールズ・ダーウィンの従兄弟にあたり「優生学」そのものも、この考えを都合よく反映させたものでした。

「種の起源」は、「生物は絶えずその環境に対応するように変化を繰り返し、その結果、多様な種が生まれる」と提唱され、このときの分岐のプロセスを「生存競争・適者生存」と呼んで説明した

ものでした。

この「種の起源」に影響を受けた「優生学」は「知性に秀でた人間を人為的に生み出す」という思想に直結し、20世紀に暗い影を落とすことになりました。

植民地の正当化

※チャールズ・ダーウィン 晩年期

ダーウィンの「種の起源」の内容は、あくまでも生物の進化の過程を論じたものでしたが、この考え方を、人間そのものから、ひいては人間の社会に対しても当て嵌めようとする思想が勃興することになりました。

こうした思想を「社会ダーウィニズム」と呼んでいます。

「社会ダーウィニズム」は宗教とは異なる科学的な思考であり、合理性があり根拠があるかのように考えられましたが、現在では疑似科学と呼ぶべき代物でした。

しかし当時は、人の心身の特性は、ほとんどが遺伝によって生物学的に決定され、後天的な要素は少ない、とする考え方が広く受け入れられました。

それはその考えが、当時アジアやアフリカに多くを植民地化して現地人を支配していた欧米諸国にとって、白人があらゆる人種の優位にあるのだから支配するのは当然という、植民地支配の正当化に都合が良かったという側面がありました。

優生学の2側面

こうした白人の優位性の前提を強化するために、他人種の毛髪や皮膚の色、果ては頭蓋の容量・脳の大きさを測定することで、人の種別の優劣を物理的に説明しようとする考え方が大真面目に提唱され、実践されていきました。

「優生学」は、積極的なそれと、消極的なそれとの二つのアプローチが存在していました。

積極的優生学とは優良な種を増加させようとするもので、消極的優生学とは劣等な種を根絶しようというものでした。

社会的に実行されたのは主に後者の消極的優生学で、究極はナチス・ドイツが行ったホロコーストなどの民族浄化が挙げられます。

しかし、それに限らず各国で法的に制度化され実施されました。

日本の優生学

日本においては、第二氏世界大戦後の1948年(昭和23年)に施行された優生保護法が挙げられます。

この法律では、ハンセン病を断種の対象の疾患と定め、更に1952年(昭和27年)の改正において、精神障害や知的障害も断種の対象の疾患と定めて、1952年(昭和27年)から1961年(昭和36年)の期間に、医師が申請した断種手術の数は約1万6,000人にも上りました。

アメリカの優生学

アメリカでは、1924年に制定された絶対移民制限法が挙げられます。

この法律の根底には、アメリカを成立させたのは、白人の中でもアングロ・サクソンであり、これを最も優れた人種とする観念が存在していました。

この法律は、1890年の時点におけるアメリカ国民の2パーセント以下に移民の数を規制するもので、この施行によって、事実上白人の中でも東欧や南欧からの移民を排除し、もちろんアジア人である中国人、日本人も締め出すことになりました。

こうした制限は、アメリカには白人のアングロ・サクソンの清教徒のみを受け入れると宣言したのと同義であり、1965年の移民国籍法施行までの期間、この人種差別的な政策が公的に機能し続けることになりました。

この記事へのコメントはありません。