第二次世界大戦の開戦から数年が過ぎ、日本軍は次第に制空権と制海権を失いつつありました。

連合艦隊は壊滅的な打撃を受け、戦局は急速に不利へ傾きます。

従来の戦術では状況を覆すことが困難と判断され、指導部内では「非常手段」の議論が強まりました。

そのような中、1944年4月。軍令部第二部長・黒島亀人は、第一部長の中沢佑に対して「作戦上、急速実現を要望する兵力」と題した提案書を提出します。

内容は次の通りです。

① 体当たり戦闘機

② 小型で戦闘機のような潜水艦

③ 魚雷二本搭載の局地防備用可潜艇

④ 装甲爆破艇

⑤ 自走大爆雷

⑥ 大威力魚雷

この提案の一部は後に「特攻兵器」として実現します。

では、実際どのような経緯で、戦死を前提とした兵器が生まれたのでしょうか。

今回は、実際に実戦投入された特攻兵器を紹介します。

人間爆弾「桜花」

遊就館に展示されている桜花 ※筆者撮影

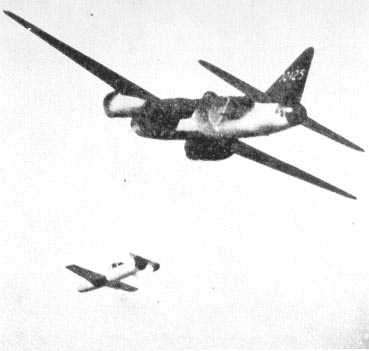

1945年3月に沖縄戦で実戦投入された桜花(おうか)は、当時「人間ロケット」と呼ばれていました。

前述した「作戦上、急速実現を要望する兵力」における「➀体当たり戦闘機」に当たります。

全長約6mほどのグライダーのような見た目で、航続距離は40キロほどです。

車輪がないため自力で離陸できず、一式陸攻の胴体に吊り下げられて運ばれました。

離陸ができなければ着陸もできず、帰還を前提としていないことが伺えます。

飛行機の体当たり攻撃は機体の不調等で帰還ができましたが、桜花はそれができない「必死」の兵器だったのです。

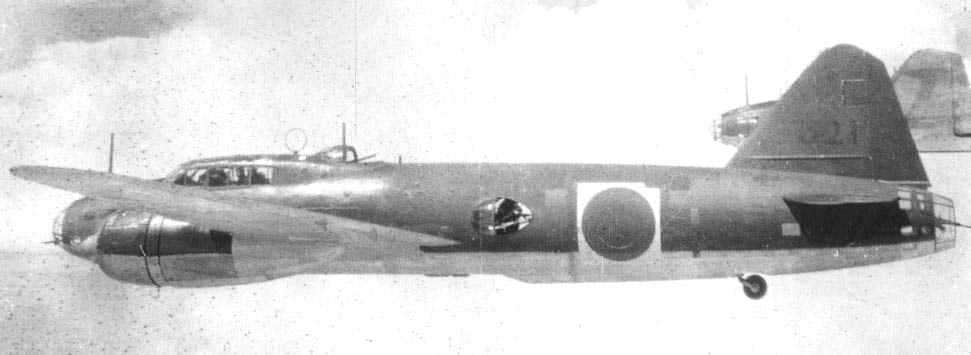

画像:桜花を運ぶ一式陸上攻撃機 public domain

では、桜花はどのように考案され、実戦投入されたのでしょうか。

桜花の考案者は、大田正一少尉です。

彼はパイロットでも飛行機開発の技術者でもなく、航空偵察員でした。

大田は、東京帝国大学の航空研究所の協力で考案した桜花の構想を、1944年6月に海軍航空技術長の和田操中将に明かしました。

それを聞いた和田中将は、三木忠直技術少佐を紹介します。

大田が一式陸攻で運び、搭乗員もろとも突っ込む構想を伝えると、三木はそもそも目標まで辿り着けるかも分からないと退けます。

その理由は、母体である一式陸攻にありました。

一式陸攻は日本海軍の主力陸上攻撃機でしたが、攻撃性に優れている代わりに、防弾機能がほとんど搭載されておらず、防御力に大きな不安がありました。

被弾するとすぐに火を噴くので、米軍パイロットからは「ワンショットライター」と揶揄されるほどでした。

その一式陸攻に桜花を吊り下げれば速度が落ち、敵攻撃機の格好の的です。

敵に辿り着く前に撃墜されてしまう可能性が極めて高く、三木はその点を懸念していました。

しかし、そんな抵抗をよそに、1944年8月5日の軍令部会議で桜花の構想が発表され、16日には研究施策が命じられます。

試作チームが編成され、三木も設計主務として参加しました。

画像:桜花の実大模型を切り離した直後の一式陸攻。 public domain

ではなぜ、桜花の構想がすんなりと通ったのでしょうか。

その理由は、海軍省が既に特攻の構想を固めていたからです。

戦局の悪化に伴い、必死の作戦が有効だと考えていた中で、桜花の構想は非常に都合がよかったと考えられます。

通常、飛行機特攻で搭載できる爆弾は250~500キロほどで、1機で主力艦船を沈めるのは無理があります。

対して桜花は、機首に約1.2トンの爆薬を搭載しており、命中すれば主力艦艇にも致命傷を与えうると見込まれました。

上層部が強い期待を寄せたのも無理はありません。

こうして開発が進められ、桜花は10回の出撃で計55機が投入されました。

最初の戦果は第3次攻撃隊によるもので、駆逐艦1隻の撃沈が報告されています。

記録上、桜花が撃沈した軍艦はこの1艇だけと言われています。

人間魚雷「回天」

画像:遊就館に展示されている回天一型改一。国内では唯一の実物。World Imaging CC BY-SA 3.0

回天とは、直径1mの魚雷に搭乗席と潜望鏡を作って突撃する特攻兵器です。

「作戦上、急速実現を要望する兵力」の「⑥大威力魚雷」に当たります。

全長14.5m、炸薬1.6トンと、突撃が成功すれば大きな破壊力を持っています。

航続距離は、10ノット(時速約18キロ)で78㎞、30ノット(時速約54キロ)で23㎞と、長い距離ではありません。

基地から出撃できないため、母艦である潜水艦で敵艦まで近付いて発進します。

回天は、特殊潜航艇である甲標的を基に開発されました。甲標的は艦首に2本の魚雷を搭載し、敵艦に接近して発射する小型潜航艇です。

しかし、命中率の低さが問題となっていたため、魚雷そのものに操縦席を設け、人間が直接操縦して命中精度を高める兵器として、回天が開発されたのです。

回天は、黒木博司中尉と仁科関夫少尉の2人によって考案されました。

彼らは兵器開発工場である呉工廠の協力を得て、設計図を完成させ、1943年に海軍省軍務局に訴えます。

その時、対応した山本善雄第一課長はその訴えを一度退けましたが、戦局の悪化によって試作に乗り出しました。

画像:「回天」により撃沈された米油漕艦「ミシシネワ」 public domain

今回紹介する特攻兵器の中で、発案者が搭乗員になったのは黒木と仁科の2人だけです。

黒木は訓練中に事故死、仁科は初陣である菊水隊として特攻死しています。

画像 : 左が回天を創案した仁科関夫(にしな せきお)少尉(21歳没)右は上別府宣紀 public domain

回天は、1944年11月のウルシー環礁攻撃で初めて実戦に投入されました。

その際、油槽艦ミシシネワを沈没させ、駆逐艦や輸送艦にも損害を与えています。

しかし、当初期待されていた戦艦や空母といった大型艦の撃沈には至らず、軍艦を1隻も沈めることはできませんでした。

戦局の悪化に伴い、敵艦に接近すること自体が極めて困難になり、回天を搭載した潜水艦15隻のうち8隻が撃沈されています。

戦死者は、回天隊員と潜水艦乗組員を合わせて845人とされます。

回天部隊は菊水隊をはじめとする9部隊が編成され、153人が出撃し、そのうち87人が特攻で戦死しています。

ベニヤ板のモーターボート「震洋」

画像:航行中の震洋 public domain

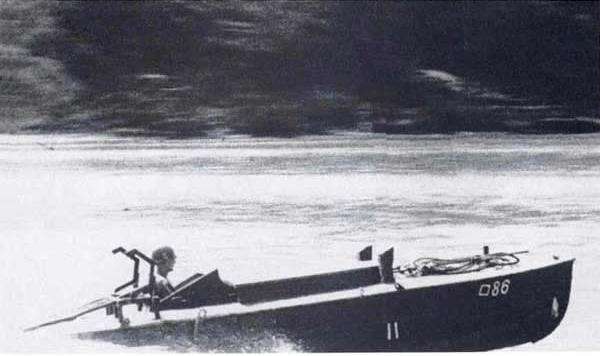

震洋(しんよう)は、小型ボート型の特攻兵器です。

「作戦上、急速実現を要望する兵力」の「④装甲爆破艇」に当たります。

全長6.5m、全幅1.86mのベニヤ板製のボートで、艦首に250キロの爆薬を搭載していました。

最高速度は32ノット(時速約59キロ)と高速で、敵艦に突っ込んで爆破する仕組みです。

「作戦上、急速実現を要望する兵力」が提出されてから、わずか1ヶ月後の1944年5月に試作艇が完成しています。

エンジンを自動車用の物を転用したため、増産が飛行機よりも容易なのが特徴です。

試作完了から3ヶ月後の8月には、後述する陸軍の四式肉薄攻撃艇(㋹)と共に制式採用されました。

その後、フィリピンや沖縄で実戦投入されています。

初戦果は1945年2月、フィリピンのコレヒドール島で第一二震洋隊が上陸支援艇を撃沈したと記録されています。

米軍側の資料ではその他の損害は4艇とされる一方、日本側の死者は約2,500人に上ります。

戦果に対して犠牲があまりにも多く、運用自体が極めて無謀な兵器であったことが分かります。

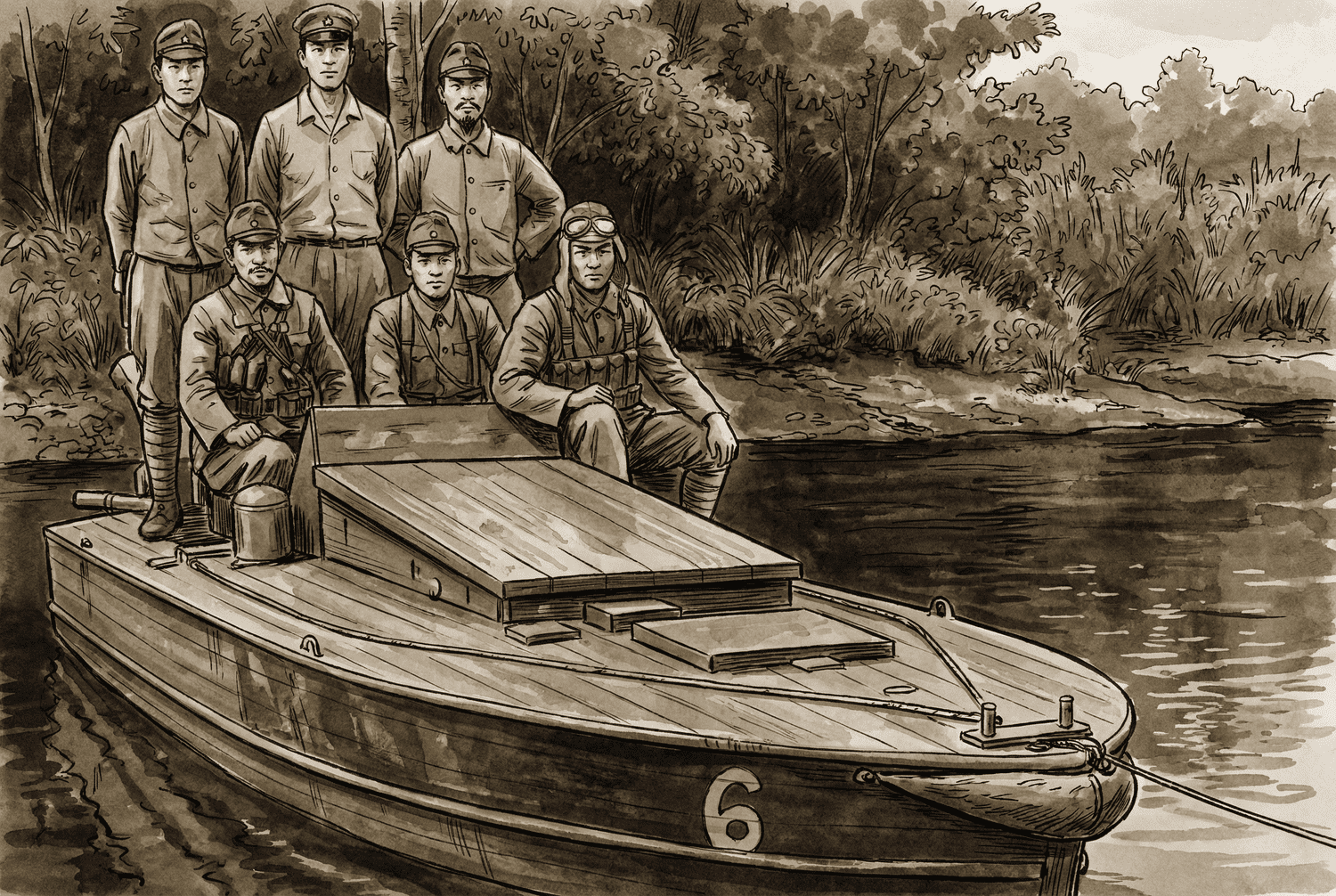

陸軍の「四式肉薄攻撃艇㋹」

画像 : 四式肉薄攻撃艇㋹ イメージ 草の実堂作成(AI)

特攻兵器は海軍が主体となって行なったイメージが強い人もいるかもしれません。

しかし、実際には陸軍も同じように特攻兵器を作っていました。

それが、四式肉薄攻撃艇㋹です。

爆走モーターボートで全長5.6m、全幅1.8mと大きさも震洋とほぼ変わりません。

震洋は艦首に爆薬を積んでいましたが、㋹は艇体後部に積んでおり、敵艦近くで回転して爆薬を投下するイメージで開発されました。

理論上は必死の兵器ではないのですが、実戦だと帰還はほぼ不可能です。

そのため、実質的な特攻兵器と言われています。

陸軍と海軍は、相互の調整や統一方針の合意を行わないまま、それぞれ独自に小型特攻艇の開発を進めました。

陸軍側は「水際防衛は陸軍の責任である」という構想を掲げており、この点からも当時の陸海軍の不仲が読み取れます。

震洋と㋹は、その象徴的兵器とも言えるでしょう。

四式肉薄攻撃艇は震洋とほぼ同時期に開発され、1944年8月に震洋とあわせて制式採用されました。

初陣は1945年1月、フィリピン・リンガエン湾での上陸作戦に対する迎撃であり、揚陸艇や輸送艦4隻を沈め、駆逐艦に損害を与えたとされています。

しかし、その代償として約250名もの戦死者を出しており、戦果に対しての犠牲は大きいものとなりました。

おわりに

特攻兵器は、どれも現代の価値観では理解しがたいものばかりです。

他には人間機雷の「伏龍」や、人間爆弾と呼ばれた「桜弾」など、実戦に用いられていない突飛な特攻兵器も存在します。

非常に無謀な作戦だったとも言われる特攻ですが、戦局の悪化を打開するものとして必死の武器に頼らざるを得なかったとも読み取れるでしょう。

参考:

栗原俊雄『特攻—戦争と日本人』中央公論新社刊 2015.8

豊田正義『ベニヤ舟の特攻兵 8・6広島、陸軍秘密部隊㋹の救援作戦』KADOKAWA刊 2018.8

文 / 岩崎由菜 校正 / 草の実堂編集部

この記事へのコメントはありません。