はじめに

前回はかつてヨーロッパで行われた一部のブラッドスポーツに関してご紹介しましたが、今回も引き続きご紹介していこうと思います。

前回は動物を利用しての残虐な競技(スポーツ)について極力着目してみたのですが、今回紹介するものは、ほとんど「スポーツ」と称するも,

現代人からみれば「動物虐待」、「いじめ」にしか見えないものばかりです。また前回と今回を見てみればわかるのですが、ほとんどがイギリスによって開催されています。

「スポーツ」という大義名分の下、動物たちを完全に「見世物」と化した残虐ショーを改めてご紹介します。

牛いじめ

牛いじめ 画像:wiki c

18世紀ごろイギリスで流行したスポーツであり、闘犬の一種とも言われています。

当時イギリスでは牛追い用としてブルドックを使っていましたが、このブルドックは現代我々が知っているブルドックと違い「オールドイングリッシュ・ブルドック」と呼ばれるもので、運動性が高く重宝されていました。

もともと、この犬種はそれほど凶暴ではないのですが、獣肉の味を飼い主に教え込まれたため、わざと凶暴性が増してしまったと言います。

こうして大勢の観客たちが見守る中、暴れ牛とブルドックは解き放たれ、牛と犬との死闘を見て楽しむわけですが、タイトルとは逆に犬の方が無残にやられることも多々あったそうです。

19世紀に入り、動物虐待防止法が制定されると牛いじめも中止となり、一方のブルドックも数を一気に減らしてしまいます。その後、個体種の保存のため交配を進めるのですが、結果的に愛玩目的のための犬種だけとなってしまい、我々が知っているブルドックが誕生することとなってしまいました。

猿いじめ

牛と犬との戦いでは飽き足らずイギリス国民はもっとスリリングな競技を求めるようなります。そこで考案されたのがこの「猿いじめ」です。

実はイギリス人らは最初、猿の能力を過小評価していたのですが、いざ犬と闘わせてみると恐ろしいほどの俊敏さを発揮したため、さっそくこれを見世物としてスタートさせます。

観客たちもショーが始まる前は猿が無惨にやられるのを想像していたのですが、闘いが始まると猿は犬の背中に飛び乗り頭を掴みながら喉を嚙みちぎります。さらに息絶え絶えの犬に対し、手にした棒で犬を滅多打ちにしたのです。

猿いじめ 画像:wiki c

この闘い以後、猿いじめは大人気となり連日観客が押し寄せ、人気の猿も登場するようになっていきました。1820年には愛くるしい仕草とは裏腹に、戦闘では自分の倍以上の体重を持つ犬を血祭りに上げていたジャッコ・マカッコという猿が人気を博します。

ジャッコは最終的に連続で14匹の犬を殺害するという恐ろしい強さを発揮しますが、それからすぐに「プス」という犬に挑戦させられます。体力の限界となっていたジャッコは苦戦し、プスの首に深い傷を負わせますが、ジャッコは顎を引きちぎられてしまい、両者とも試合の直後に死亡してしまいました。

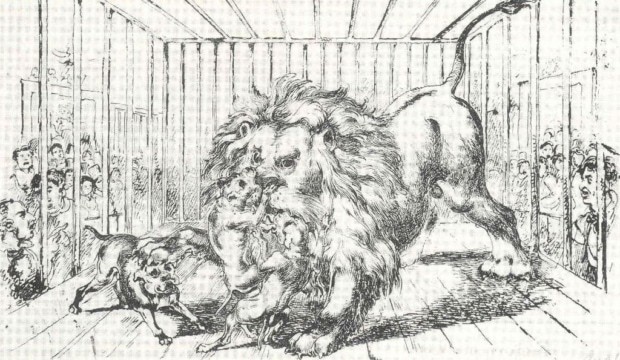

ライオンいじめ

「百獣の王」とも称されるライオンもブラッドスポーツとして利用されてきました。

ライオンを使ったブラッドスポーツの歴史は古く、ギリシャ神話に登場するアキレスの盾にはライオンと犬が戦っている様子が描かれており、アケメネス朝ペルシャのカンビュセス2世が2頭の成体のライオンと戦いを始めた犬を所有していたとの報告があります。

また真偽は不明ですが、有名なアレクサンダー大王もライオンとゾウと犬の三者による戦いを観戦したとの話もあり、古代ギリシャの時代からライオンがブラッドスポーツに利用されていたことが分かります。

その後、1610年イギリスではジェームズ1世の統治時代にライオンと犬の闘いが初めて記録されました。この見世物は宮廷の娯楽のために上演され、犬三匹とライオンが戦ったというものです。結果として、犬二匹はライオンにあっさりと殺され、最後の一匹もボロボロになってしまい、ライオンも戦意を喪失したので、戦いは中止。最後の一匹の犬をヘンリー・フレデリック王子が看病したというまだ救いのある話です。

ライオンいじめ 画像:wiki c

1790年にはオーストリアの首都ウィーンにてライオンいじめが行われました。

直径約80から100フィートの広さを持った施設で行われたらしく、最初にシカがライオンに向かって放逐され、ライオンから逃げ惑うシカを見て楽しむと言ったものだったのですが、シカの方が施設内では有利であったため、先にライオンがバテてしまったそうです。

休息を挟んだのち、犬とライオンを戦わせるというお決まりのショーが始まるのですが、ライオンは空腹時以外はそれほど戦闘意欲を見せないことが徐々に明るみになります。

翌年にウィーンで2回目行われた際、犬が戦闘意欲を亡くし逃げ惑うの見たライオンはじっとその場に佇んでいたため、それを見た観客らは驚いたと言います。

1825年にはイギリスの興行師が「ネロ」と「ウォレス」という二匹のライオンを率いてヨーロッパ各地を巡行したとされています。

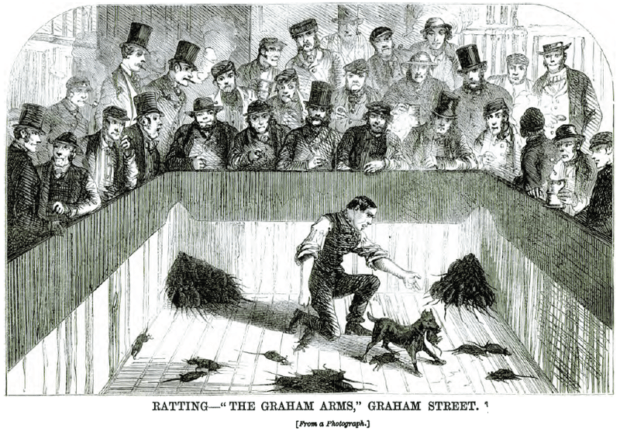

ネズミいじめ

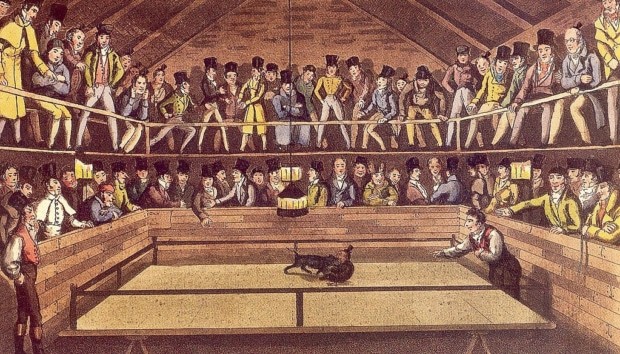

ネズミいじめ 画像:wiki c

ブラッドスポーツが盛んなイギリスでしたが、1835年に動物虐待防止法が制定されると、今までのように大型哺乳類を使って苛烈な催しをすることが不可能となってしまいます。

そこで興行師たちはその法案が適用されていない動物を使ってブラッドスポーツを開くことを考え、白羽の矢が立ったのがネズミでした。

また、これによりネズミの需要が増えたため、ネズミの繁殖に走る者や、ネズミを捕まえて業者に売りに行く貧困者など利益を得ようと企むものが激増したそうです。

さて、そんなネズミいじめの開催場所なのですが、今まで紹介していたものと違って大変みすぼらしいステージで、ロンドンで行われていたものは以下のように記述されています。

それは非常に汚れた小さな場所で、ロンドンのケンブリッジ・サーカスの真ん中にあった。腐った木製の階段を下り、2軒の家の地下室を結合した大きな地下室に入ると、その地下室は煙とネズミと犬、そして汚れた人々の臭いに満ちていた。またフラットビールの腐った匂いが凄まじかった。ガス灯が地下室の中央を照らし、小さなローマのサーカスのような木のバリケードで囲まれたリングと、天井近くまで段々に配置された木製のスタンドがあり、ここはネズミ殺しのための闘技場であった。

競技が始まる前に何千匹ものネズミを用意していたので、会場は凄まじい景色だったと考えられます。

このネズミいじめのルールはバリケードの中に数百匹のネズミを放ち、猟犬が制限時間以内にネズミを嚙み殺すことができるかといったもので、ほとんどギャンブルとして成立していました。

このネズミいじめで名声を得た猟犬もたくさんいたそうですが、ヴィクトリア女王の治世の後半になると、ネズミいじめへの批判が高まり、1912年にネズミいじめが行われたのを最後に消滅しました。

これ以降イギリスでは上流階級によるドッグショーが人気となり、ほとんどのブラッドスポーツは姿を消します。

人間いじめ

古代ローマの時代では剣闘士がライオンなどと闘うことはありましたが、近世ではすっかり廃れていました。19世紀のイングランドを除いては…。

1807年、ある紳士と猟犬(ブルドックか?)が闘うということがイベントが行われました。どういう経緯でこのようになったかは分かりませんが、賭けの対象で行われたのだと思われます。

開始と共にブルドックは男に飛び掛かり、男は押さえつけられ死にかけます。幸い、犬は口輪をしていたので男は助かりましたが、口輪をしていなければ内臓をえぐられていたと言います。

人いじめ(犬と闘うブラミー)画像:wiki c

1874年にはブラミーという身長140cmの小人症の男がフィジックというブルドッグと闘ったという記録があります。この戦闘でブラミーは腕に何度も深く噛まれ、ブルドッグも頭と肋骨に数回の強烈な打撃を受けました。

10ラウンド後、ブルドッグの頭は腫れ上がり、歯が2本抜け、片方の目が閉じていました。戦いは11ラウンド目でブラミーが犬をノックアウトするまで続いたと言います。

1892年にはイーストエンドのクラブにてジェームズ・オクスリーという人物がクリブという闘犬と闘い、オクスリーが勝利しました。しかしクリブはオクスリーの右耳に噛みつき、彼を地面に引きずり倒したので、オクスリーの耳の上部はちぎれてしまいました。

最終的に人間が犬と闘うという形になってしまったのですが、そこまでして当時の人は娯楽に飢えていたのでしょうか?どちらにせよ現代人には理解しがたいものであります。

この記事へのコメントはありません。