松尾芭蕉とは

松尾芭蕉像(葛飾北斎画)

江戸時代、俳聖と謳われた松尾芭蕉(まつおばしょう)の代表作が「おくのほそ道(奥の細道)」である。

江戸を出発して約150日間をかけて、東北・北陸地方などを巡った紀行文の大作だ。

しかし、おくのほそ道は、幕府に頼まれた密偵の旅だったのではないか?という説もある。

他にも、松尾芭蕉は伊賀の忍者だったという説や、随行者・曾良(そら)は何者だったのか?など多数の謎がある。

今回はそんな謎を踏まえて、松尾芭蕉と「おくのほそ道」について詳しく解説する。

松尾芭蕉の生い立ち

芭蕉翁生家 (三重県伊賀市上野赤坂町 wiki c

松尾芭蕉こと松尾宗房(まつおむねふさ)は、正保元年(1644年)伊賀国阿拝郡(現在の三重県伊賀市)土豪一族出身の松尾与左衛門の次男として生まれる。

幼名は忠右衛門、のち宗房(むねふさ)、俳号として初めは宗房(そうぼう)、次いで桃青(とうせい)、そして芭蕉(ばしょう・はせお)と改めた。

ここでは芭蕉(ばしょう)と記させていただく。

松尾家は武士の身分でありながら藩からの俸禄はなく、農業で生計を立てる没落武士の家柄であった。

芭蕉は忍者だったのか?

芭蕉の生まれた伊賀の国では、江戸時代に公儀隠密として働いた者が多く、伊賀生まれの芭蕉も「忍者、または隠密ではないか?」と疑われていた。

芭蕉の母は、伊賀忍術の祖・百地三太夫の一族の出身だったという。

※忍者 北斎漫画 wikiより

13歳で父がなくなった芭蕉は、伊賀国上野の侍大将・藤堂良清の家に奉公に出せれ、嫡男・良忠に仕えることになった。

良忠に仕えたものの、芭蕉の実際の仕事は台所要員(厨房役・料理人)で、隠密のような仕事はしていなかった。

しかし藤堂家は服部半蔵とつながる家柄で、当主・良清は忍術の免許を持っていたとされている。

芭蕉の身近には忍者ゆかりの者たちが、実際に大勢いたようだ。

俳諧と出会う

芭蕉が仕えた良忠は俳諧(はいかい:江戸時代に栄えた日本文学の形式で俳句の源流)に傾倒しており、京都の歌人・北村季吟に良忠と芭蕉は共に師事していた。

芭蕉23歳の時、仕えていた良忠が25才で急死。武士としての出世の道が断たれてしまった芭蕉は実家に戻った。

実家の松尾家は2歳年上の兄・半左衛門が家督を継いでおり、農業で生計を立てて細々と暮らしていた。

芭蕉は俳諧で身を立てることを決意し、松尾家は兄に任せて江戸に出ることにした。

寛文12年(1672年)29歳の時に江戸に出た芭蕉は日本橋あたりに居を構えたとされ(諸説あり)、この頃は「桃青(とうせい)」と号して精力的に句会に参加して人脈を広げた。

34歳頃、俳諧の師匠である「宗匠(そうしょう)」になったとされている。

俳諧の収入は句会の指導料や作品に対して点数をつけるのが主なものであったが、それだけでは食べていくのは厳しく、芭蕉は神田上水の改修工事の現場監督の仕事もしていた。

築城の名手だった藤堂高虎

芭蕉の故郷・伊賀の国の初代藩主・藤堂高虎は築城の名手と言われた人物で、藤堂家の出身の者たちは土木工事などに精通していたために、江戸では治水工事などで重用されていたという。

藤堂家に仕えていた芭蕉も、土木・治水工事に精通しており、その技術を身に付けていた。

延宝8年(1680年)芭蕉は日本橋から深川へと住まいを移した。

間取りは6畳1間、家の前に芭蕉の木が生えていたことから「芭蕉庵」と名付け、それから「芭蕉(ばしょう)」と呼ばれるようになった。

深川に移ってから芭蕉は「野ざらし紀行」「笈の小分」「更科紀行」といった、旅をしながら句を詠む紀行文を次々とまとめて、俳諧の世界で確固たる地位を築いていった。

おくのほそ道

元禄2年(1689年)の春、46歳になった芭蕉はみちのくへの旅を決意した。(※みちのくとは陸奥国と出羽国を合わせた東北地方)

おくのほそ道の旅程は15か国・約600里(2,400km)であり、46歳で持病もあったとされている芭蕉にとってはまさに命がけの旅でもあった。

この長い道のりを、芭蕉は約150日・5か月をかけて歩いたという。一日約16キロであるが、山道が多いことや途中での滞在、年齢など考えると驚くべき健脚である。

空白の7日間

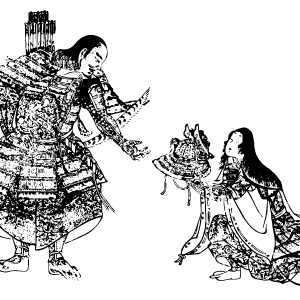

芭蕉(左)と曾良(森川許六作)

元禄2年(1689年)3月27日(※旧暦 出立日については3月20日、3月27日諸説あり)、芭蕉は弟子・河合曾良(かわい そら)と共に深川を出発し、舟で隅田川を登り千住で降りた。

そこで芭蕉は

行春や 鳥啼き魚の 目は泪(ゆくはるや とりなきうおの めはなみだ)

現代訳:春が過ぎ去ろうとする時に旅の別れを惜しんでいたら、鳥は悲しそうに鳴き、魚も目に涙を浮かべているようだ

と最初の句を詠んだ。

この句には、芭蕉の支援者である杉山杉風(すぎやま さんぷう)との別れを惜しむ感謝の気持ちが込められていた。

千住で芭蕉は空白の7日間を過ごしたとされている。

千住には関東代官頭・伊奈家の屋敷があり、そこで旅にあたってのレクチャーを受けていたというのだ。

関東代官とは関八州の幕府直轄領の管理・治水・新田開発・治安維持を任されている役職である。

関東代官は多くの隠密を使っていたとされ、伊奈家はその中でも頭を務める家柄だった。

芭蕉とは神田上水工事の際に関係を持ち、深川の芭蕉庵は伊奈家の敷地内にあった。

芭蕉は7日間伊奈家の屋敷を訪ね、「何らかの依頼を受けたのでは?」と推測されている。

幕府はこの頃、当時の大名243名の人物評価が示されている「土芥寇讎記(どかいこうしゅうき)」という大名たちの通信簿のような、現代でも目的が謎とされる史料を作っていた。

この土芥寇讎記を編纂するために、「芭蕉は幾つかの大名(藩主)の調査を伊奈家から任されたのではないか?」と推測されている。

伊奈家にとって、芭蕉はこの調査を任せるのには適任者であったという。

一つ目は、俳諧師という立場。俳諧師は諸国を巡るために関所を通ることが一般庶民よりも楽で、比較的自由に旅が出来た。

二つ目は、芭蕉の観察眼。良い句を詠むためには自然や人に対する観察眼は必要不可欠であり、芭蕉は洞察力に優れていた。

三つ目は、芭蕉の土木知識。土木工事に精通していたので各藩の土木工事の進捗状況の把握には適任者であった。

日光東照宮の修復工事

日光東照宮

4月1日、芭蕉と曾良は日光東照宮を訪ねた。

この当時、神君・家康公の墓がある日光東照宮は非公開であったが、芭蕉たちは事前に紹介状を用意して参拝した。

この少し前に大きな地震があり、東照宮の建物は幾つかの修復工事が必要となっており、丁度その工事が始まっていた頃であった。

幕府がこの修復工事を依頼(ほぼ強制的)したのは、仙台藩伊達家であった。

莫大な費用がかかるために、幕府と仙台藩の間では費用を巡るいざこざがあったという。

幕府としては芭蕉を通して(※伊奈家を通して)「仙台藩が予定通り工事を進めているかの確認業務を、俳諧師で土木工事に精通している芭蕉に頼んだのではないか?」と推測されている。

旅の費用はどうやって工面したのか?

イメージ画像

随行者・曾良(そら)の日記の中に、「敦賀から大垣へ行く時の14日間の旅費として芭蕉に1両を用意した」と書かれている。

当時の1両は現在の価値にして約10万円。

このことから単純に算出してみると14日間で1両、150日間で約10両。それが芭蕉と曾良の2人分で計20両(現在の価値で約200万円)がかかったことになる。

その旅費を芭蕉はどうやって工面したのだろうか?

(1)深川の芭蕉庵の売却

(2)弟子たちからの餞別。芭蕉には裕福な弟子も多かったというからかなりの 金額が集まった可能性がある。

※ただ、芭蕉は高額な餞別を遠慮したという話があり、金沢で弟子・万子(まんし)が3両の餞別を渡そうとしたが、高額を理由に断ったとされている。

(3)幕府からの資金、もし芭蕉が隠密であればそれは当然のことであるが、その資金を貰っていたのは随行者・曾良だったという説がある。

随行者 曾良とは何者だったのか?

河合曾良 ※歌川国輝

随行者・河合曾良(かわい そら)の本名は岩波庄右衛門と言い、芭蕉よりも5歳年下であった。

上諏訪生まれで、若い頃は伊勢長島藩士であったという。

藩士を辞めた後に江戸に出て芭蕉の弟子になった。

曾良は芭蕉庵の近くに住み、芭蕉の面倒をよく見たためにお気に入りの弟子となった。

ただ、実はおくのほそ道の随行者は元々別の人物が予定されていたが、杉山杉風の強い推薦で曾良に代わったという。

幕府の御用商人であった杉山杉風が幕府から依頼を受け、その依頼を曾良に遂行させるために芭蕉と随行させたとされている。(あくまでも推測)

実際、曾良はおくのほそ道の旅を終えた後に、幕府巡見使(じゅんけんし)の助手である「随員」という職についている。

巡見使というのは、諸藩を廻って政治情勢を視察する旗本が務めた重要な幕府の要職で、まさに隠密の頭のような仕事である。

※曾良がおくのほそ道で隠密として実績を上げたために、随員にまで出世したと推測されている。

1

2

松尾芭蕉が隠密のような行動をしているなんて正直驚きました。

これは面白い、松尾芭蕉が隠密だったの?記事書いた人サイコー。

>元禄2年(1689年)3月27日、芭蕉は弟子・河合曾良(かわい そら)と共に深川を出発し、舟で隅田川を登り千住で降りた。

>千住で芭蕉は空白の7日間を過ごしたとされている。

>4月1日、芭蕉と曾良は日光東照宮を訪ねた。

文章中に上記の様に記されています。3月27日に深川を出発して4月1日に日光を訪ねたのであれば「空白の7日間」が入る隙間はありませんね。矛盾していますよ。

ご指摘ありがとうございます。出立日については3月20日、3月27日諸説あり、補足が足りておりませんでした。

この説の場合は通説の27日ではなく。20日出立ということになりますね。