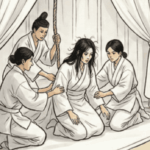

画像:天明飢饉之図 public domain

14世紀半ばから19世紀半ばまでは「世界的に気温が低くなる小氷期だった」とされているが、特に江戸時代にあたる時期は地球全体の寒冷化が著しく、異常気象も頻繁に起きた。

天候不良による不作は人々の食生活を直撃し、特に寛永、享保、天明、天保に起きた大飢饉は「江戸四大飢饉」と呼ばれ、日本中に甚大な被害をもたらした飢饉として歴史に刻まれている。

江戸時代は米本位制だったため稲作をする水田ばかりが増え、農作物の偏りが起きて天候不順の影響をまともに受けてしまうことも、飢饉が頻繁に起きた一因だと言われている。

一度米が不作となれば、貧しい人々は飢えに苦しみ、食べるものが何も無くなって餓死者の遺体に手を付けることもあるほどの地獄を味わった。

しかし人間は失敗を糧に成長する生き物だ。飢饉が何度も起きれば人々は不作の年にどう食い繋いでいくかを考え、様々な工夫を実践した。

今回は、先人たちが命を脅かすほどの飢えを乗り越えるために考案及び発見した、飢饉時の料理や食材について解説しよう。

かてもの

画像:上杉鷹山 public domain

「かてもの」とは、米や麦などの穀物と混ぜて炊き合わせる食材を意味している。人々は飢饉が起きた時、わずかな主食を「かてもの」でかさ増しして、少しでも満足感を得ようとした。

現在の山形県にあたる地域を治めていた出羽国米沢藩は、日本全国で餓死者が相次いだ天保の大飢饉において、藩内から1人の餓死者も出さなかった数少ない藩として知られている。

天保の大飢饉が起こる50年ほど前、天明の大飢饉が起きた時、当時の米沢藩主だった上杉治憲は飢饉対策に尽力したものの、改革により持ち直しつつあった藩の財政が破綻状態に陥るほどの痛手を受けてしまった。

天明の大飢饉を機に米沢藩主の座を退き、上杉鷹山(ようざん)と名を改めた治憲とその後を継いだ治広、そして上杉家の重臣であった莅戸善政(のぞき よしまさ)は、再び飢饉が起きた時のための対策に力を注いだ。

そしてすべての藩士と領民に対して「収入に応じた一定量の穀物や金銭を、20年計画で積み立てること」を義務付けたのだ。

さらに莅戸は、不作時に食用となる動植物の研究を藩の侍医や植物学者たちに依頼し、研究の成果を安全性などを考慮した上で、莅戸自らが一覧にまとめ、『かてもの』という手引書として米沢藩より刊行し、藩内で1500冊以上を領布した。

画像:『かてもの』にも記載されているスベリヒユの調理 photo AC

そして『かてもの』刊行から30年後に起きた天保の大飢饉で、当時の藩主であった上杉斉定は、自ら『かてもの』を参考に野草や山菜を炊き合わせた粥をすすり、藩士や領民もそれに倣って食料の節約に努めた。

『かてもの』の実践と計画的な貯蓄が功を奏し、米沢藩からは餓死者が出なかったどころか、他藩の飢えた人々をも救ったのだ。さらに『かてもの』は、昭和9年に起きた東北飢饉や、第二次大戦後の食糧難の時期にも大いに役立ったという。

『かてもの』に記載されている食用植物は、現代でも食べられているワラビやコゴミ、ゼンマイなどの山菜類に加え、食用としてはあまり馴染みのないタンポポ、カラスウリ、スベリヒユなど合わせて82項目にも及ぶ。

中でもスベリヒユは山形で「ひょう」と呼ばれ、現在も煮物やからし和えなどの郷土料理として食されている。

かてものを米などと一緒に炊き込んだ「かて飯」は、白米の消費を節約するため地方では通常時から主食とされていた。大根や芋類、アワやヒエなどの雑穀類、栗や豆、山菜やきのこや海藻など、地域ごとに採れやすい食材がかてものとして使われていたのである。

かて飯は白飯よりも味が落ちる粗末な主食とされていたが、栄養バランスの点では優れていたため、白米至上主義の江戸で大流行していた「脚気」が、かて飯を主食として食べている地域では滅多に発生しなかったという。

松皮餅

画像:松皮餅 wiki c Haro3

松皮餅(まつかわもち)とはその名の通り、煮たり蒸したりして軟らかくした松の内皮を餅に練りこんだ食べ物だ。

餅とはいっても飢饉当時は現代人が想像するような餅ではなく、わずかに残った米の粉や雑穀を蒸したものに、あく抜きした松皮や松皮を挽いた粉を混ぜて搗き、餅のようにして食べていたと考えられる。

松皮餅の起源には諸説あり、天明の大飢饉の際に松の皮でかさ増しした餅を食べたという説や、現在の秋田県由利本荘市矢島町にあたる地域を治めていた矢島藩主の生駒氏が、四国での兵糧攻めの際に考案したという説がある。

現代でも松の実は食材として認識されているが、松の皮を食べる事態など想像もつかない。しかし松の木の表面を剥くと出てくる白い薄皮には脂肪やたんぱく質が含まれているため、飢饉時に不足する栄養分をかろうじて補えたという。

天保の大飢饉の際には江戸幕府も、「松皮を挽いた粉を米や雑穀と一緒に炊き合わせて雑炊にする」「松皮の粉だけを炒って湯で練って食べる」など、松皮を利用して飢えをしのぐ方法を推奨している。

当初はとにかく空腹をごまかすために餅に松の皮を混ぜて食べていたと考えられるが、秋田県由利本荘市の鳥海、矢島地域では縁起の良い食べ物として、今でも松皮餅が製造販売されている。

藁餅

画像:稲藁の束 wiki c Green

藁餅(わらもち)は、通常時は筵(むしろ)や縄、蓑(みの)などの材料として用いられていた藁を、米粉やくず粉などのでんぷんと合わせて練ったり搗いたりして餅状にした食べ物だ。

藁を食用とする時は、水に浸してから炒り、石臼で挽いて粉にする。そうしてできあがった藁粉を米や雑穀に混ぜて蒸し、臼やすり鉢を使って餅状にして食べていたという。

藁は稲の茎などを原料としているため、熱して水分を加えてから発酵させれば人間の消化器でも消化可能な食材となる。

飢饉時の人々にとっては、藁でさえも貴重な食べ物となっていたのだ。

土粥

画像:腐葉土 public domain

土粥もまたその名の通り、土と水だけで作る粥状の食べ物だ。

土粥の材料とする土は、どこの土でも良いができるだけ砂や石が少なく、腐葉土分が多い土が良いとされる。

まずは土一升に対して水四升を入れて良くかき混ぜてから沈殿させ、上澄みを捨てて砂や小石を取り去る。その作業を1日3~4回、最低3日間繰り返し、土がきれいになったら水二升を加えて煮て、薄い粥状にして食べるのだという。

もしくは土自体は食べず、土を煮た時の灰汁を食べるという方法もある。

土粥が実際に人々に食べられていたかどうかははっきりしていないが、天保の大飢饉の際には『天保饑饉奧羽武藏聞書』という文書の中で「諸樹の根、松の皮、柿の葉、土を製し食する」という報告が発見されている。

また、同時期に発布された『救荒一助』や『續鳩翁道話』などの文書にも、土粥の作り方についての記載が残っている。

おきゅうと

画像:皿に盛られたおきゅうと wiki c Nissy-KITAQ

おきゅうととは、エゴノリやテングサなどの海藻を干したものを煮溶かしてから、酢などを加えて固めて作る、福岡県に伝わる郷土料理だ。

おきゅうとは漢字では「お救人」「浮太」「沖独活」などと表記されるが、その内「お救人」という名については、享保の大飢饉の際にこの食べ物が考案されたため、そう呼ばれるようになったと伝わっている。

海に囲まれた日本では、寒さや日照りの影響を受けにくい海藻は飢饉時のみならず、通常時でも貴重な食料として扱われてきた。

おきゅうとと同様の製法で作る新潟県の郷土料理「いごねり」や、昆布やひじき、ワカメやアワビなどを米などの穀物と一緒に炊き込んだかて飯も、各地方の海沿いの地域では日常的に食されていたという。

六兵衛

画像:六兵衛 photo AC

六兵衛(ろくべえ)は長崎県の島原半島周辺や対馬に伝わる郷土料理で、サツマイモから作られたでんぷんを麺にして、醤油味のつゆで食べる料理だ。

サツマイモは飢饉から人々を救った食べ物の代表格で、大陸から琉球を経て日本へと伝わってきた植物である。そのため九州地方では本州よりも一足早く、17世紀には既にサツマイモ栽培が行われていた。

江戸時代に島原で飢饉が起きた際、島原半島にあった深江村の六兵衛という名主が保存していたサツマイモ粉を食べる方法として、麺状に加工する調理法を考案したことから、この料理に六兵衛という名がついたと言われている。

のらぼう菜

画像:のらぼう菜 photo AC

のらぼう菜は江戸東京野菜の一種で、今でも関東地方のスーパーの青果売り場に並ぶアブラナ科の葉物野菜だが、天明の大飢饉や天保の大飢饉で多くの人々を飢餓から救った野菜と言われている。

のらぼう菜などの菜花は、菜種油の採取目的の他、野菜としても東京や埼玉を中心に栽培されてきた。のらぼう菜の原種という説がある「ジャバナ」という植物は、江戸時代初期には既に西多摩地方で栽培されていたという。

江戸時代後期には関東郡代の命により、のらぼう菜の種子が江戸近郊の村々に配布された。のらぼう菜は栽培が容易で寒さにも負けず旺盛に育つため、冷害による未曽有の大飢饉の時にも大いに役立った。

のらぼう菜発祥の地とされる東京都のあきる野市の子生神社には、飢饉時ののらぼう菜の功績を記念して「野良坊菜之碑」が建立されたほどだ。

葉物野菜の中でも特に栄養価が高くて食味も良いため、近年は健康食材としても注目されている。

「飢饉が他人事ではない時代」

現代は食べ物に困ることのない「飽食の時代」と言われているが、世界では今も餓死する人が大勢いる。食料自給率が50%にも満たない日本も、何らかの問題が起きて食料の輸入が途絶すれば、途端に国民の半数が深刻な飢餓状態に陥るとも言われている。

世界規模での食糧危機が現在進行形で起きている中で、私たちは一体に何を心掛ければ良いのか。

ほんの一時の飽食の時代を経て、日本人1人1人が食料について真剣に考えるべき時が今、訪れているのではないだろうか。

参考文献 :

菊池勇夫 (著)『飢饉 ―飢えと食の日本史』

カムパネルラ掃部 (著)『かてもの: 非常時の食べ物』

農林水産省公式HP うちの郷土料理

この記事へのコメントはありません。