画像:チャムリーレディース/1599年-1603年間の作。イングランド。public domain

古今東西、人類は子供を育てるにあたって、様々な試みを実践してきた。育児に関する試みは現代でも継続中で、育児の常識は10年も経てばガラリと変わってしまう。

育児の方法は国や地域によっても異なり、たとえば日本では一般的に、生後5~6ヶ月ごろから離乳食を始めて1歳半頃から幼児食に移行するが、アメリカでは医師の許可があれば生後4ヶ月から離乳食を開始できて、1歳を迎えるとともに離乳食期を終え、1歳になったばかりの子供にピザや生クリームなども食べさせることにも多くの親が抵抗を持たないという。

時代や場所が違えば育児方法も大きく異なるわけで、中世ヨーロッパには現代日本では信じられないような育児方法や育児の常識が存在していた。

歴史に名を残す偉人たちも、過酷な子供時代を乗り越えて成長して大人になり、偉業を成し遂げたのだ。

そこで今回は、中世ヨーロッパで行われていた驚きの育児方法について触れていきたい。

ガチガチに巻き固められたおくるみ

画像:1617年に描かれた作者不明の油彩画。おくるみの双子。 public domain

「おくるみ」とは、生後まもない赤ちゃんを包み込むように使うベビー服の一種だ。

保温や保湿効果に加え、モロー反射による手の動きの抑制や胎内での姿勢の再現ができることで、赤ちゃんを落ち着かせる効果があり、現代でも一定の需要がある。

しかし、中世ヨーロッパで使用されていたおくるみは、現代のものとはかなり様相が異なっていた。

中世ヨーロッパで生まれた赤ちゃんは「姿勢良くまっすぐ育つように」という願いを込められ、脚や腕を伸ばした姿勢を取らされて、包帯状の布でガチガチに巻き固められていたのだ。

本来なら歩き出す前の人間の赤ちゃんにとっては、母親のお腹の中にいた頃のような脚を開いて曲げた姿勢が好ましい。無理に脚を真っ直ぐに伸ばそうとすると、股関節脱臼の危険性が高まってしまうからだ。

しかし、中世ヨーロッパのガチガチおくるみ文化は、18世紀に活躍したフランスの哲学者ジャン=ジャック・ルソーが著書『エミール』で「精神と肉体の発育を阻害する」と批判するまで、ごく常識的な育児方法として定着していたという。

子供服は大人の服の縮小版

画像:3歳頃のマルガリータ王女(スペイン王フェリペ4世の娘) public domain

現代の子供服は、子供たちの健全な成長のために動きやすさや機能性が重視されており、子供の月齢や年齢に適した大人の服とは異なるデザインや素材、パターンが採用されている。

しかし、中世以前の子供たちは身分の上下に関係なく、大人用の衣服をそのままの形で縮小した服を着せられていた。大人と子供の服の違いといえば、単純な大きさと色の違いしかなかったのだ。

中世ヨーロッパの衣服はオーバーサイズが流行する現代とは異なり、上半身を強く締め付けるタイトなデザインのものがほとんどであり、幼児もそのような締め付けの強い服を着て日常生活を送っていた。

ルソーはおくるみと同様に、成長途上にある子供の体を締め付ける衣服についても批判した。

その後、過度な締め付けは子供の成長に悪影響であるという知識が世間に徐々に浸透していき、欧米で明確に子供用の服が作られ始めたのは、19世紀頃のことだという。

男の子にもドレスを着させる

画像:2歳頃のフランクリン・ルーズベルト(アメリカ合衆国第32代大統領・1884年撮影) public domain

感染症に対する知識や医療技術が未熟だった時代、子供の死亡率は現代と比べ物にならないぐらい高かった。

日本でも「子供は7歳までは神のもの」と考えられていた時代があり、子供の成長を祝う七五三という行事が今も行われているのはその時の名残だ。

中世ヨーロッパにおいても子供の死亡率は高く、特に男の子の死亡率が高かったため「無事に育つように」という親たちの願いのもと、子供たちは男女関係なく2~8歳頃までドレスを着せられていた。

他の理由としては、幼児のトイレトレーニングにズボンよりもスカートが適していたことや、成長に合わせた衣服の丈直しの容易さもあったという。

男の子が初めて半ズボンや長ズボンを身につける儀式は「ブリーチング」と呼ばれ、16世紀半ばから始まったこの文化は、19世紀後半から20世紀初めまで続けられた。

子供の躾には「罵声と鞭打ち」が必須

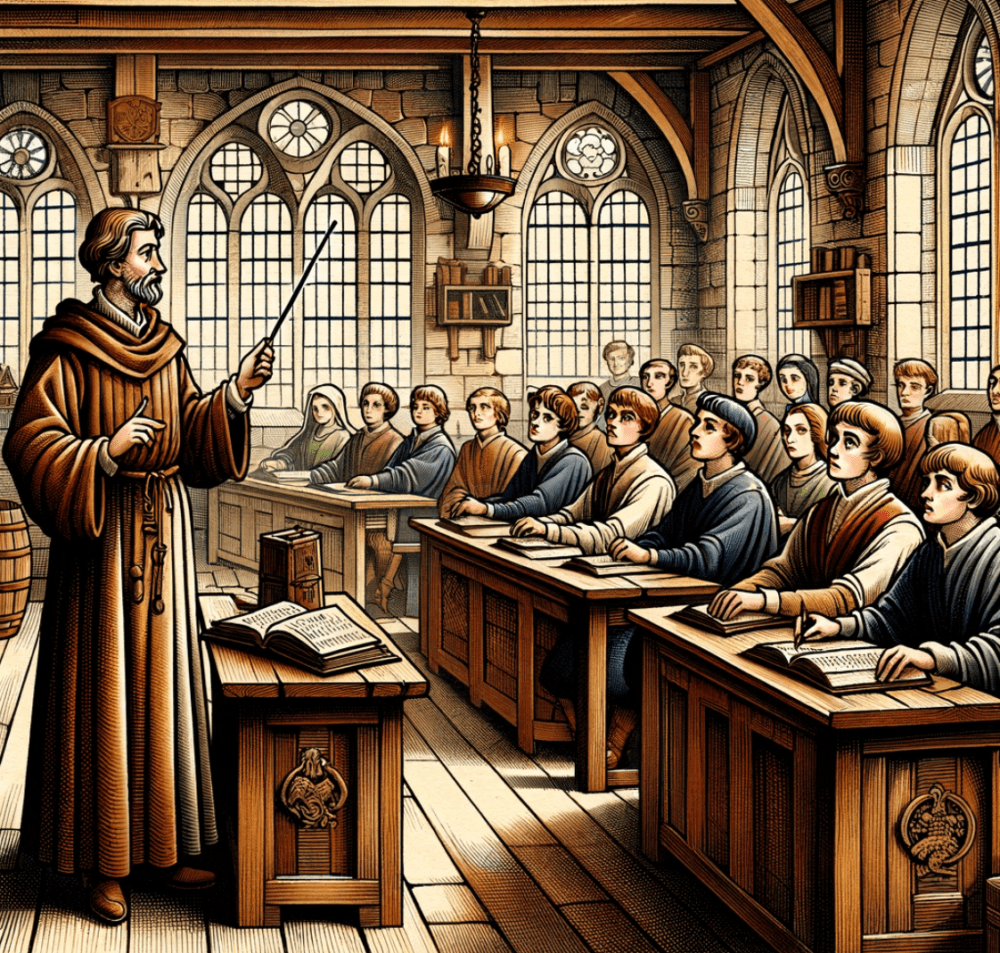

イメージ

中世ヨーロッパでは、子供は「未熟な大人」として扱われるのが常識で、まともな大人に成長させるためには罵声と鞭打ちによる厳しい躾が必要だと考えられていた。日本においても数十年前までは、教師による体罰は珍しいものではなかった。

教師として生徒に勉強や物事を教えることを「教鞭を執る」というが、教鞭とは教師が持つ鞭のことであり、黒板の文字を指し示す指示棒として使われるだけでなく、生徒に対する体罰にも使われていたのだ。

しかし教師といえども、自分より身分の高い者の子息をそう簡単に鞭打つことはできなかった。

その対応策として王子や貴族の子息には、彼らが悪さをしたら身代わりとして鞭打たれる「ウィピング・ボーイ」という少年がつけられていたという逸話がある。

ウォルター・シドニー・ステイシーによる『エドワード4世と鞭で打たれる少年』 public domain

ウィピング・ボーイは王子や貴族の子息と共に教育を受けながら育ち、「主人」が悪さをすればその「主人」の代わりに「主人」の目の前で鞭で叩かれたという。

史実ではローマ王コンラート4世や、イングランド王エドワード6世、チャールズ1世などに、ウィピング・ボーイがつけられていたとされている。

強い酒を飲ませて泣き止ませる(イギリス)

赤ちゃんは「泣くのが仕事だ」と言われるが、何をしても止まない赤ちゃんの泣き声に悩まされる親は、現代でも少なくない。

親たちは赤ちゃんをあの手この手で泣き止ませようとするものだが、18世紀半ばのイギリスの労働階級の人々は、現代人の感覚からするととんでもない方法で赤ちゃんを大人しくさせていた。

その方法とは、蒸留酒の「ジン」を飲ませるというものだった。

画像:『ジン横丁』(1751年)ウィリアム・ホガース public domain

18世紀半ばのイギリスといえば産業革命の真っ只中で、労働階級の人々は老若男女問わず、朝から晩まで低賃金で働かざるをえなかった。

母親たちは赤ちゃんをあやす時間すら惜しいため、手っ取り早く大人しくさせるためにジンを飲ませていたという。

そもそもかつてのヨーロッパの都市部に流れる水は衛生状態が非常に悪く、とても飲用できる代物ではなかったため、子供だろうが老人だろうが水分補給は主に酒で行っていたのだ。

当時、大衆向けに流通していた粗悪なジンは、安価でアルコール度数が高くすぐに酩酊できるため、労働階級の人々の間で大流行していた。

ロンドンでジンが大流行していた時期は「狂気のジン時代」と呼ばれ、治安や出生率が急激に悪化して大きな社会問題となるほどだった。

フリードリヒ2世の無慈悲な実験

画像:神聖ローマ皇帝フリードリヒ2世 public domain

最後は中世の一般的な育児方法ではないが、神聖ローマ皇帝フリードリヒ2世が行ったといわれている、子供を実験台にした無慈悲な実験について紹介しよう。

第3代神聖ローマ皇帝のフリードリヒ2世は、学問と芸術をこよなく愛する君主だった。

「中世で最も先進的な君主」とも評される彼は、教育を受けなかった子供が最初に話す言語を調べるために、生まれたばかりの乳児を50人集めさせ、授乳や沐浴などの世話をする乳母や看護師たちに、乳児に対しての触れ合いや語りかけの一切を禁じた。

すると、乳児たちは生きるために必要な世話はされていたにも関わらず、言葉を発する前に全員死んでしまったという。

このフリードリヒ2世が行った無慈悲な実験は、子供が健やかに成長するためには保護者の愛情が必須であることの例として、しばしば取り上げられている。

年々変わり続ける育児の常識

育児の常識は、年々変化し続けている。

日本においても、今の祖父母世代の育児の常識は孫世代には通用しなくなっており、それが祖父母世代と父母世代のわだかまりを生むこともある。

しかし、中世ヨーロッパの育児方法について知ると、個人差はあれども人間の生命力は、現代人が考えるほど弱くはないのかもしれないとも思えてしまう。

もちろん子供の心身の健康に十分配慮する必要はあるが、世間の常識に縛られすぎて育児を楽しめなくなるよりも、子供それぞれの性質に合わせてもう少し育児を気楽に考えることが、親と子供両方の心の救いになるのではないだろうか。

参考文献 :

『絵でよむ子どもの社会史―ヨーロッパとアメリカ・中世から近代へ』

アニタ ショルシュ (著), Anita Schorsch (原名), 北本 正章 (翻訳)

この記事へのコメントはありません。