画像:東シナ海は朝貢貿易の舞台だった(イメージ図 AI)

12月6日、中国海軍の空母から発進した戦闘機が、自衛隊機にレーダー照射を行ったと報じられました。

レーダー照射、とくに火器管制レーダーの照射は攻撃準備と受け取られ得る行為であり、日本政府は今回の照射を「航空機の安全な飛行に必要な範囲を超える危険な行為」として厳重に抗議しています。

一方、中国側は「日本機が訓練区域に接近したため、自然とレーダーを感知した」と反論しており、双方の主張が大きく分かれています。

問題は「それがどこで起きているか」という点です。

今回の事案は、沖縄本島南東の公海上空で発生したと発表されています。

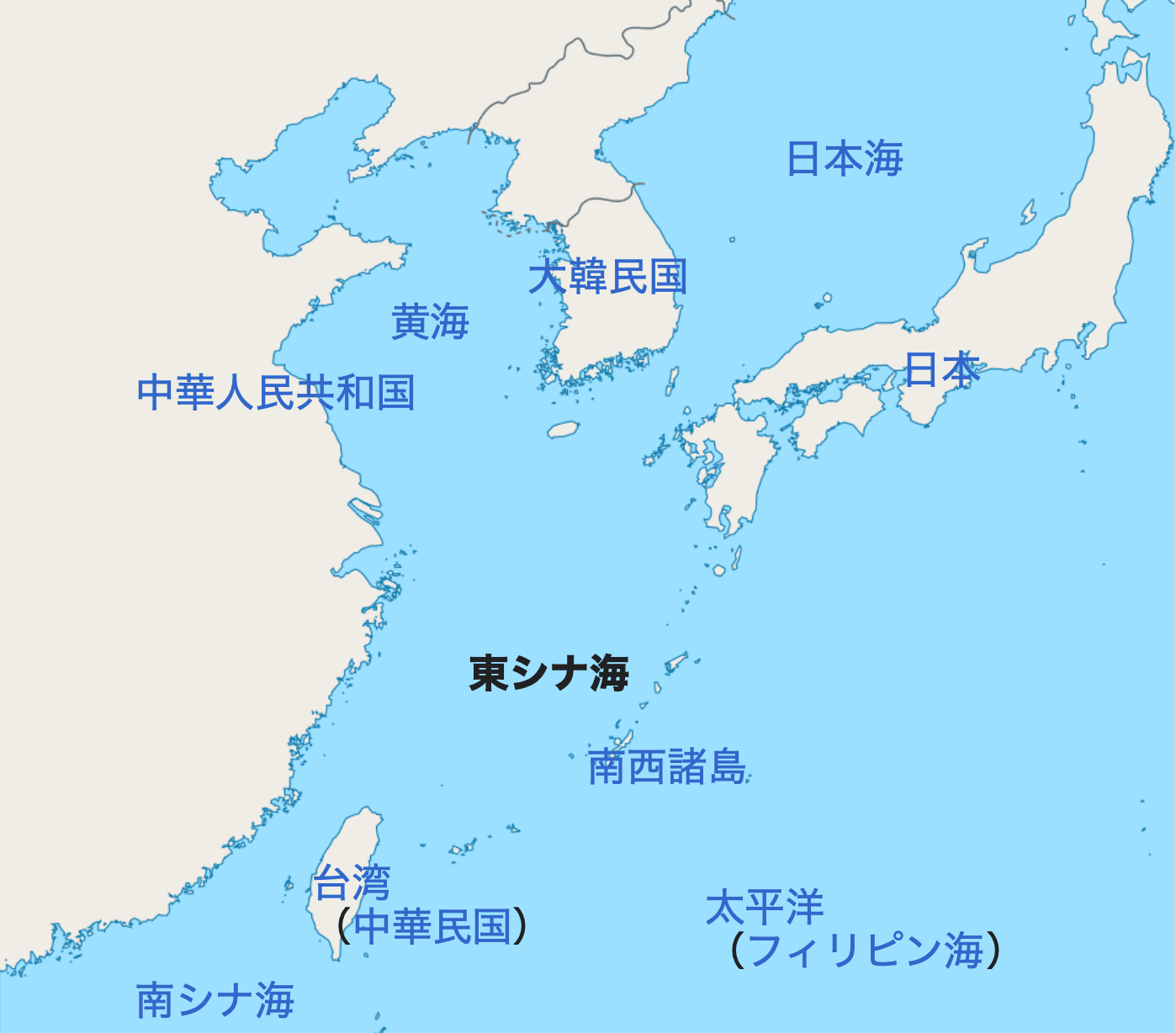

この海域は、日本・中国・台湾・韓国のADIZや排他的経済水域が重なり合うため、警戒活動が接近しやすく、同種の事案が起きやすい構造にあります。

中国側は9日に、艦載機訓練を事前通告したとする無線音声データも公開し、日本側の「危険行為」批判に反論しています。

日本側は、通告自体はあったものの「規模や具体的な区域が不明で危険回避には不十分だった」と説明し、火器管制レーダー照射そのものが問題だと強調しました。

このように双方の主張が大きく食い違う背景には、今日の東シナ海が細かな線によって管理される空間へと変質してきた歴史があります。

長いあいだ「どこからが誰の海か」を曖昧なままにしておくことで、かろうじて秩序を保ってきた場所だったのです。

今回は、東シナ海がどのように「管理されてきたか」について、時代ごとに振り返っていきたいと思います。

近代以前の東シナ海は「ゆるやかな帯」だった

画像 : 東シナ海と周辺の地理 public domain

結論からいうと、近代以前の東シナ海には国境線がなく、朝貢貿易という「関係のネットワーク」によって秩序が保たれていたということです。

現在のような国境線は存在せず、代わりにあったのは中国の皇帝を頂点とする冊封体制と、そのもとで動く朝貢貿易の網の目です。

琉球王国は、その代表的な担い手でした。

琉球は中国に朝貢し、皇帝から王としての承認を受ける一方、日本の薩摩藩の支配も受けています。

外から見れば、中国と日本のあいだに浮かぶ「中継地」であり、両者をつなぐ海上交易の拠点でした。

当時の海上には「ここからが中国の海」「ここから先は日本の海」という線は引かれていません。

どちらの国も、海を細かく区切ることには関心を払いませんでした。

重要だったのは、沿岸の港や島々を押さえ、朝貢の流れを管理することだったのです。

つまり海の秩序は「誰がどこへ航海し、どこに貢ぎ物を納めるか」という関係のなかで決まっていました。

海は国家を隔てる境界線ではなく、人と物が行き交う通路として意識されていたといえます。

画像:かつての琉球王国は日本と中国の中継貿易の拠点だった(イメージ図)

近代国家の登場と「国境線を引く」という発想

19世紀後半、ヨーロッパ型の主権国家と国境線の発想が東アジアに持ち込まれ、海の扱い方は根本から変わり始めます。

日本は明治維新のあと、近代国家としての国境をはっきりさせようと動き出しました。

1879年には琉球処分を行い、琉球王国を廃して沖縄県を設置します。

これにより沖縄諸島は、名実ともに日本の領土と位置づけられました。

やがて日清戦争と下関条約によって、台湾と澎湖諸島も日本の統治下に入ります。

東シナ海の多くの島々が、日本か清、あるいは列強のいずれかに帰属するようになり、「誰のものか」をめぐる意識は着実に強まっていきました。

ただしこの段階においても、海の扱いはまだ大まかでした。

当時の国際法では、領海の幅は沿岸から三海里程度とする慣行が一般的だったからです。

沖合の大部分は公海とされ、東シナ海全体を細かく線引きするような発想は、まだ生まれていませんでした。

戦後の東シナ海は「アメリカの傘」の下にあった

第二次世界大戦後、東シナ海はアメリカの軍事的優位によって「おおまかに管理される海」となりました。

沖縄はアメリカ軍の統治下に置かれ、日本本土は日米安全保障条約のもと、アメリカの軍事的な保護を受ける体制に入ります。

その一方、大陸では中華人民共和国が成立し、台湾には中華民国政府が移りました。

東シナ海を挟んで、日本と台湾側にはアメリカが立ち、中国側には新しい社会主義国家が立つという冷戦構造ができあがったのです。

しかしこの時期に関しても、海の法的な境界線は十分に整備されていません。

東シナ海の安全保障は、アメリカ海軍の圧倒的な優位と、周辺国との同盟関係によって保たれていました。

つまり戦後しばらくのあいだ、東シナ海は「アメリカの傘」の下にある海として機能したといえます。

しかしその傘の下で、海底資源や漁場の境界を細かく詰める作業は、ほとんど進みませんでした。

石油と海洋法条約が、東シナ海に細かな線を描き込んだ

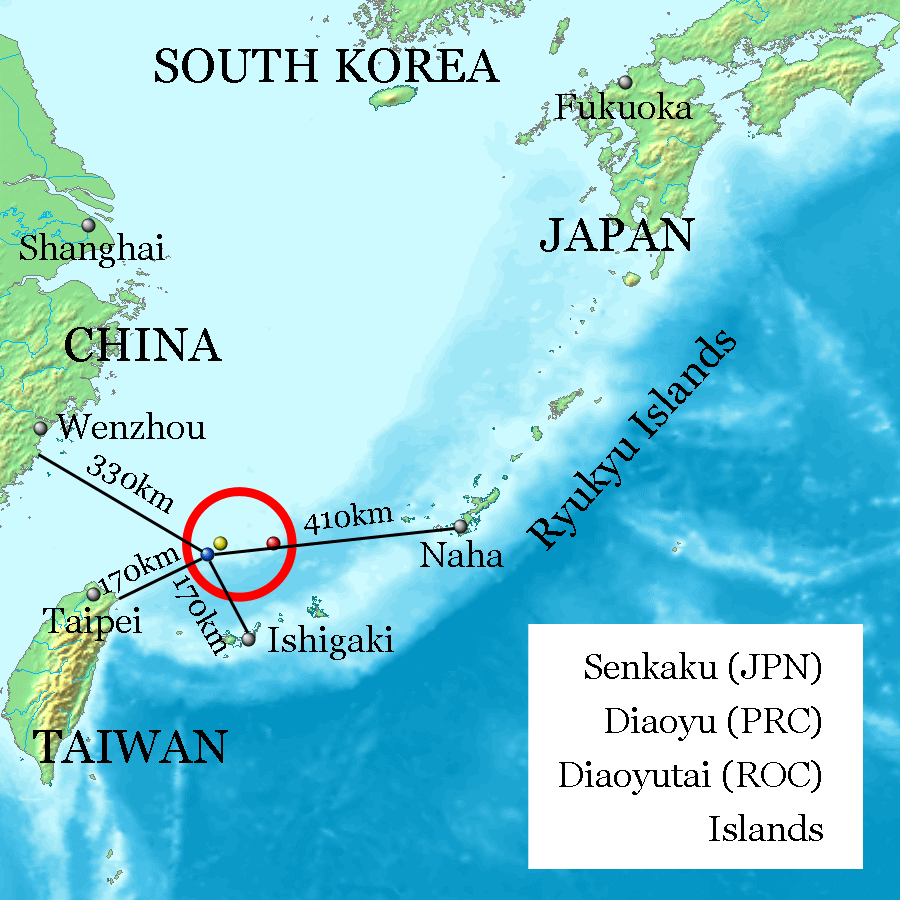

画像 : 尖閣諸島のうち3島の位置 青:魚釣島、黄:久場島、赤:大正島 Jackopoid CC BY-SA 3.0

1970年代に入ると、東シナ海をめぐる状況は一気に変化しました。

海底に石油資源が埋蔵されている可能性が指摘され、各国が「資源の眠る場所」として意識し始めたからです。

同じ時期、国連海洋法条約の交渉も本格化していきます。

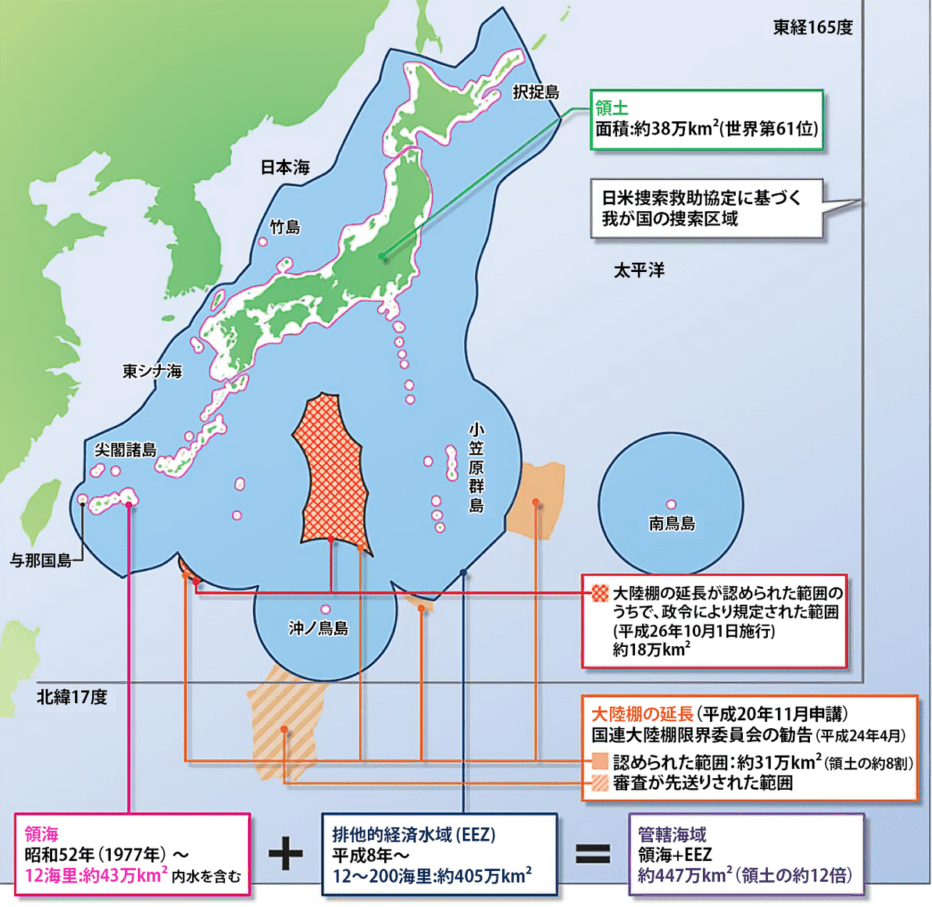

沿岸から十二海里までを領海とし、その外側に二百海里の「排他的経済水域」を認めるといった新しいルールが、国際社会の標準になりつつありました。

排他的経済水域は、資源の調査や開発について沿岸国に優先的な権利を認める水域です。

この枠組みが広がると「沖合のどこまでを自国の管理が及ぶ範囲とみなせるのか」という問題が、現実の利害と直結するようになります。

画像 : 日本の排他的経済水域の地図(2016年)CC BY 4.0

東シナ海は幅が比較的狭く、互いの沿岸から二百海里を引くと、重なり合う部分が広くなります。

日本は、両国の中間線で区切る考え方を主張してきました。

その一方、中国は大陸棚の自然な延長を根拠に、より広い範囲への権利を主張しています。

さらに尖閣諸島をめぐる立場の違いも、この時期あたりから表面化しつつありました。

かつては曖昧な帯のように広がっていた東シナ海に対して、領海や排他的経済水域、大陸棚境界といった「法的な線」が、ここで初めて本格的に書き込まれ始めたのです。

線を引いた結果、線上でレーダーが向き合うようになった

このように曖昧だった空間に細かな線を引き込んだ結果、その線上で軍事的な対峙が起きるようになっていきました。

現在の東シナ海では海上の境界線だけでなく「防空識別圏」も複雑に重なり合っています。

防空識別圏とは、接近してくる航空機に対して識別を求める範囲として、各国が独自に定める区域です。法的な領空とは異なり、国際法上の強制力はありません。

しかし実際には「どこまで他国機に接近するか」「どのラインで追い返すか」といった判断が、この防空識別圏や境界線の上で行われています。

近年も中国の情報収集機や海警局のヘリによる日本領空侵犯、海自艦の台湾海峡通過など、双方の軍事的活動が交錯する事例が相次いでいます。

今回のようなレーダー照射は、そうした線の近くで、互いの出方を試すかたちで起きやすくなりました。

おわりに

ここまで見てきたように、東シナ海はもともと国境線の薄い海でした。

朝貢や航路というゆるやかな秩序のもとで、「誰のものか」をあえて曖昧にしながら使われてきた面があります。

そこへ20世紀後半になって、領海や排他的経済水域、大陸棚、防空識別圏といった「線を引くルール」が一気に上書きされていったのです。

その結果として、線上で軍艦や戦闘機が対峙し、レーダーを向け合う状況が生まれたと解釈できます。

かつては帯のように曖昧だった空間に、細かな線を引き込んだ結果として、今回のレーダー照射のニュースがある。

そう考えると東シナ海の緊張もまた、長い時間の中で育ってきた一つの現象として見えてくるのではないでしょうか。

参考:赤嶺守(2004)『琉球王国 – 東アジアのコーナーストーン』講談社

文 / 村上俊樹 校正 / 草の実堂編集部

この記事へのコメントはありません。