敵ながら友好関係にあった関羽と徐晃

画像 : 関羽雲長 public domain

三国志には、敵国に属しながらも私的な信頼関係を結んでいた武将たちの逸話がいくつか伝わっている。

関羽と張遼、あるいは羊祜と陸抗の関係は、その代表例だろう。

関羽は気難しく孤高な人物として語られることが多いだけに、誰と心を通わせていたのかは関羽ファンにとって気になるところである。

関羽には実は張遼のほかに、徐晃(じょこう)とも親交があったとする記録が残されている。

徐晃といえば魏の名将であり、関羽と親しかった描写のない『横山三国志』ではトレードマークの大斧(マサカリ)を武器に、登場する度に戦闘で活躍する、蜀目線から見て厄介な武将というイメージだった。

しかし、史料や他の三国志作品に触れていくと、関羽と徐晃の間には意外な関係があったことが見えてくる。

二人はいつ、どのようにして知り合い、どんな交流を結んでいたのだろうか。

今回は、ほとんど語られることのない曹操の元に加わるまでの徐晃の足跡と、関羽との関係を辿っていきたい。

楊奉時代の徐晃

画像 : 清代の書物に描かれた徐晃 public domain

魏の名将として知られる徐晃だが、正史には楊奉(ようほう)という人物の配下として登場する。

楊奉は史料での記述が乏しい人物であるが、徐晃はその配下として賊討伐に従い、戦功によって騎都尉に任じられた。

徐晃が頭角を現した頃、都では董卓が呂布に暗殺された直後の混乱が続いていた。

長安は李傕と郭汜が実権を握っていたが、献帝の居所であるにもかかわらず、都の秩序は著しく乱れていたとされる。

両者は董卓配下の時代から略奪や暴虐を繰り返したことで知られ、長安でも部下の横暴を抑えきれなかったと伝えられている。

画像 : 李傕(りかく)と郭汜(かくし) public domain

この混乱した情勢の中で、重要な役割を果たしたのが徐晃であった。

献帝の身にいつ何が起きても不思議ではない状況を見かね、徐晃は「献帝を長安から連れ出し、洛陽へ移すべきだ」と楊奉に進言する。

当時、楊奉は李傕の配下にあったものの、李傕暗殺の企てに関与して失敗したことで立場が不安定になっていた。

そうした事情もあり、楊奉は徐晃の進言を受け入れ、献帝を奉じて長安を脱出し、洛陽を目指す決断を下す。

この道中、李傕の追撃を受けて楊奉は窮地に立たされるが、最終的には和睦が成立し、献帝は無事に洛陽へ入ることができた。

しかし安堵も束の間、今度は曹操が献帝の身柄を確保すべく動き出す。

楊奉はこれに対抗して曹操と戦うものの、洛陽へ曹操を招き入れた董承からは「楊奉は勇敢ではあるが思慮に欠ける」と評されており、実際に曹操の敵ではなかった。

やがて楊奉は敗れ、徐晃は曹操に帰順することとなる。

その後、楊奉は袁術や呂布のもとを転々とした末、劉備に討たれて生涯を終えた。

こうして徐晃は、以後その才能を存分に発揮することになる生涯の主君、曹操と出会うことになるのである。

関羽との出会い

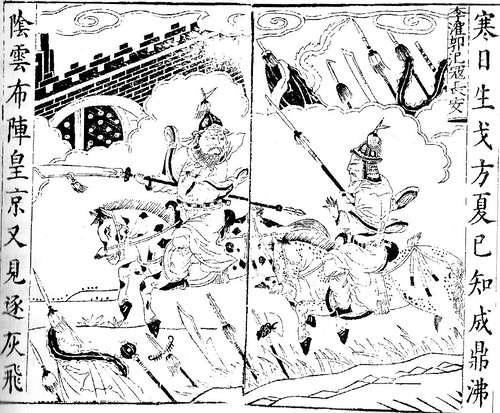

画像 : 『関羽五関を破る図』李典・張遼・徐晃の名が記された場面 Public domain

曹操軍に加わった徐晃は、呂布や劉備との戦いで敵将の降伏や撃破に貢献し、早くからその実力を示している。

ただし、本稿の主題はここからである。

劉備の敗走により、関羽は一時的に曹操へ降伏することになるが、白馬の戦いで共に出陣し、会話の記録も残る張遼とは異なり、曹操軍在籍中の関羽と徐晃の具体的な交流は史料に記されていない。

ただ、後年戦場で再会した際、関羽が徐晃を「大兄」と呼んでいることから、年長者として一定の親しみがあった可能性は高い。

両者は同郷であり、関羽にとっては降伏直後という立場も共通していた。そうした背景を考えれば、記録に残らない形で私的な交流があったとしても不自然ではない。

関羽自身、張遼以外と親しく言葉を交わした記述が極めて少ないことを踏まえると、徐晃との関係が後世に伝えられていること自体、むしろ例外的といえる。

白馬の戦いでは、徐晃も関羽や張遼とともに出陣しているが、戦功の詳細は関羽ほど明確には記されていない。

ただし、その後の官渡の戦いで袁紹軍の輜重隊を急襲するなど、戦局を左右する働きを見せており、白馬でも勝利に貢献していたと見るのが自然だろう。

短期間とはいえ、関羽と徐晃の交流が具体的に描かれなかった点は惜しまれる。

しかし、だからこそ演義などの創作において、二人の関係性を掘り下げる余地が残されたとも言える。

関羽との対戦

その後も徐晃は曹操軍の主力として各地で勝利に貢献するが、関羽とは二度、戦場で相まみえることになる。

最初の遭遇は、赤壁の戦い後、南郡をめぐる攻防であった。

画像 : 曹仁 public domain

曹仁の守る江陵は呉の周瑜に包囲され、さらに退路を関羽に遮断されるという、極めて厳しい状況に置かれていた。

およそ1年に及ぶ攻防の末、曹仁は江陵を放棄して脱出を図る。

この際、退路を塞ぐ関羽の陣に対し、李通とともにこれを押し返したのが徐晃である。

ただし、関羽の狙いは曹仁の捕縛ではなく、江陵を含む南郡一帯の掌握にあった。無用な損耗を避けるためにも、曹仁や徐晃と決戦に及ぶ必然性は低かったと考えられる。

撤退と救出に追われる曹仁・徐晃に対し、関羽は戦略目標の達成を優先して行動しており、全力で迎撃していたとは言い難い。

そのため、関羽を退けたという結果のみをもって、徐晃の勝利と断定することはできない。

何よりも、関羽はこの戦いを通じて南郡という最大の目的を果たしている。

包囲が破られた場面はあったとしても、徐晃に敗れたという意識を関羽自身が抱いていた可能性は低いだろう。

徐晃の真骨頂

画像 : 樊城の戦いで関羽が魏将・龐徳を捕らえる場面を描いた絵画 Shang Xi Public domain

南郡での最初の遭遇からおよそ10年後の219年、曹仁の守る樊城は、関羽の大軍に包囲されていた。

関羽は河川の氾濫を巧みに利用し、城の周辺を水没させて退路そのものを断っており、かつて江陵で見られたような撤退の余地は存在しなかった。

曹仁は城内に孤立し、脱出すら困難な状況に追い込まれていたのである。

曹操は救援として徐晃を派遣するが、徐晃は拙速に関羽と決戦することを避け、偵察を重ねながら情勢の把握に徹した。

裴松之注に引かれる『蜀記』によれば、両軍が対峙した際、関羽と徐晃は旧交を思わせる言葉を交わしたという。

敵味方として刃を交える直前でありながら、かつての関係をうかがわせる一幕である。

しかし、その直後、徐晃は軍中に対し「関羽を捕らえた者には褒賞を与える」と布告する。

これに驚いた関羽が「大兄、これはどういうことか」と問いかけると、徐晃は「これは国の大事であり、私情を挟むことはできない」と応じたという。

結果として関羽は徐晃の攻勢を受け、樊城からの撤退を余儀なくされる。

臨戦態勢の中で、互いにどこまで言葉を交わす余裕があったのかは定かではないが、徐晃の到来によって曹仁との挟撃が現実味を帯びた以上、関羽も退路を見極めていただろう。

親交があったとはいえ、戦場において情を優先する余地はない。

樊城の戦いは、情報収集を尽くし、勝機が整うまで動かない徐晃の用兵の巧みさが際立った戦いだった。

徐晃も演義の被害者?

画像 : 『三国志演義』に描かれた典韋・許褚・徐晃 Public domain

本稿では、曹操軍に加わる以前の徐晃の足跡と、関羽との関係を辿ってきた。

しかし、羊祜と陸抗のように、後世まで語り継がれる交流があったわけでもなく、張遼のように同僚時代の具体的な逸話が残されているわけでもない。

それでも、敵味方として対峙する中で、わずかな言葉を交わしたと伝えられる場面は、両者にとって決して無意味な時間ではなかっただろう。

一方で『演義』の世界においては、関羽が曹操の配下にあった時期に、徐晃と並んで活躍する独自の物語が描かれていてもよかったのではないか、という思いも残る。

最後に『正史』と『演義』で大きく異なる徐晃の最期に触れておきたい。

『横山三国志』など、演義を基調とした作品では、蜀の北伐に呼応して反乱を企てた孟達の放った矢を受け、徐晃は戦死するという描写がなされている。

蜀を幾度も苦しめた名将としては、あまりにも唐突な最期である。

しかし正史では、徐晃は227年に病没している。

北伐が始まるのは翌228年であり、演義ではあえてその生を延ばし、孟達事件の中で討ち取られる役割が与えられたことになる。

神格化された関羽と特別な関係を持つ名将であった徐晃に、その役を担わせる必然性があったのかについては、疑問も残る。

数多くの戦功を挙げながら、物語の都合によって最期を改変された点において、徐晃もまた演義に翻弄された武将の一人であったと言えるだろう。

参考 : 陳寿『三國志』魏書 巻17「張樂于張徐傳」裴松之注『三國志注』他

文 / mattyoukilis 校正 / 草の実堂編集部

この記事へのコメントはありません。