古来「過ぎたるは猶(なお)及ばざるが如し」と言われますが、物事は何でもほどほどが良いのであって、たとえプラスの要素であっても、それが行き過ぎるとかえって悪い結果を招いてしまう……そんな事例は古今東西、枚挙に暇がありません。

今回はそんな一例として、中国の歴史物語『三国志』に登場する優秀すぎた軍師・楊修(よう しゅう。熹平四175年~建安二十四219年)の“鶏肋”エピソードを紹介したいと思います。

忖度しない男・楊修のプロフィール

線は細いが芯は強かった楊修の肖像。Wikipediaより。

楊修は熹平四175年、司隷弘農郡華陰県(現:陝西省華陰市)で「四世太尉(四代にわたって太尉≒国防長官)」を輩出した名門の子弟として生まれます。

字は徳祖(とくそ)、幼い頃から多芸多才で知られながら、奥ゆかしく控えめな性格で幅広く愛されたそうです。

才徳を兼ね備えた楊修は、若くして漢の丞相・曹操(そう そう)に仕え、彼の激務を手際よくサポートした事から、その評価はいよいよ高まっていきました。

今を時めく権力者・曹操のお気に入りとなれば親交を結びたがる者は多く、曹操の後継者と目されていた三男・曹丕(そう ひ)でさえ、その例に洩れません。

そんな卑しい性根を見透かしていた楊修は、表向きこそ親切に接遇しても、深く心を開いた相手は少なく、その一人が曹操の五男で、曹丕が後継者候補としてライバル視していた曹植(そう しょく)でした。

楊修と曹植はどちらも世俗の立身栄達には興味がなく(むしろ出世競争の醜さにうんざりしており)、ただ天下公益のために微力を尽くした上は、風趣文雅の境地に魂を遊ばせることを無上の喜びとしていました。

早々に出世レースから下りたのだから、もう誰から憎まれることもないかと思いきや、それでも「そういう無欲で才能ある人たちにこそ、次世代の政治をお願いしたい」と担ぎ上げる手合いが後を絶ちません。

いよいよ曹丕のポジションを脅かす存在として危険視された曹植ですが、曹操から「後継者の素質なし」と見限られてしまうと、その周囲の者までもが身の危険を感じるようになります。

そうなると人間は実に身勝手なもので、誰もが「曹植と関係していたら出世どころか命にかかわる」とばかり絶縁する中、楊修は「私がこれまで子建(曹植)様と交わってきたのは彼の豊かで鋭い感性を愛する故であって、孟徳(曹操)様の寵愛は関係ない」として曹植との交流を保ち続けました。

実に清々しい態度ですが、曹操は「自分の意向を知っていながらあえて忖度しない≒反抗的な」楊修を次第に疎ましく感じるようになっていきます。

疎ましさが、いつしか殺意に

人間、相手との関係が良好な時は気にならなかったことも、一度関係が悪くなるとどんどん気になってしまうものです。

「そう言えば、徳祖のヤツ……」

以前、曹操が邸宅の門をリフォームさせた時、工事が完了した門を見て「ふぅむ」と筆をとり、門柱に「活」と一文字書いて立ち去りました。

「これは、どういう意味だ?」

職人たちは曹操の意図が判らず困っていると、楊修がやって来て

「……門がまえに活を入れると『闊(カツ=広い)』という字になるでしょう。つまり、この門が広すぎるから『もう少しコンパクトに造り直せ』という意味です」

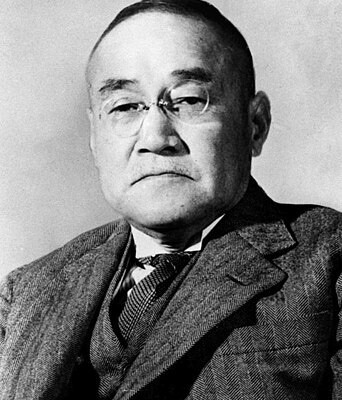

忖度しなければ怒るけど、心を読まれ過ぎて気味が悪い曹操。Wikipediaより。

曹操はどちらかと言えばゴージャスよりもシンプル志向で、彼の好みを読み取った楊修の機転と言えますが、すっかり自分好みに造り直された門を見て、曹操は満足感よりもむしろ(自分たちの地位を脅かされる)危機感を覚えたようです。

「そう言えば、こんな事もあったなぁ……」

またある時、益州(現:四川省一帯)の刺史・劉璋(りゅう しょう)から使者として張松(ちょう しょう)が訪れると、曹操は張松の醜い風貌を馬鹿にしたが、楊修は

「人を風采で判断しては、優秀な人材が集まりません」

と諫言。これを耳障りに思った曹操は「だったらお前、才能とやらを見せてみよ」とけしかけたところ、張松は「それなら……」と、曹操の書いた兵法書『孟徳新書』の全文を暗誦。

それだけでも凄いのに、あろうことか張松は『孟徳新書』のミスを完膚なきまでに論(あげつら)ったため、面目丸つぶれの曹操は、激怒して張松を叩き出してしまいます。

(あの一件こそ、玄徳=劉備めに益州を奪われる遠因となったのだ……まったく、思い出すだけでも腹が立つ!)

心を読まれた不気味さも、自分の「人を見る目のなさ」と「兵法の不見識」を露呈された悔しさも、みんな楊修のせい……いつしか疎ましさは殺意へと変わり、処刑するキッカケを狙うようになったのでした。

漢中争奪戦、退くに退けない曹操の悩み

事件が起こったのは建安二十四219年、曹操が漢中(かんちゅう。現:陝西省漢中市)の地を奪い取った劉備(りゅう び)と持久戦を繰り広げていた時です。

長引く戦争と慣れない土地での滞陣に将兵は疲弊し、劉備にとっては生命線の漢中も、曹操にとってはただちに影響のない領土に過ぎないとあれば、士気も今一つ上がりません。

「もういいじゃん。帰ろうぜ……」

そんな厭戦気分が広がっていた陣営の空気は百も承知ながら、漢中を守備していた親友・夏侯淵(かこう えん)の仇討ちとあって軽々に退けない曹操は、ずっと悩み続けていました。

夏侯淵(左)と、彼を討った黄忠(右)。Wikipediaより。

(合理的に考えれば、漢中などさっさと放棄して、玄徳にくれてやればよい事くらい解っておる。しかし、妙才=夏侯淵を討たれた哀しみと怒りを思えば、ここで退く訳にはいかんのだ……!)

仮に漢中を奪い返したとして、10万とも20万とも言われる大軍を動員したコストを回収できるほどの利益は上がらず、さりとて「劉備に撃退された」という評判が立てば、これまで従ってきた各地の豪族たちが再び叛旗を翻すかも知れません。

「……孟徳様、お食事を持って参りました」

運ばれて来たのは、鶏ガラと生姜を一緒によく煮込んだスープでした。寒い日に身体を温めるなら、これが一番です。

「鶏肋(けいろく)か……」

鶏肋とは文字通り鶏の肋骨で、要するに鶏ガラですが、いい出汁はとれるものの、回りにこびりついている肉はほんのわずかで、お腹を満たすには足りません。

「味はあるけど腹は膨れぬ……まさに漢中の地と同じよな……鶏肋……鶏肋……」

曹操が鶏肋をしゃぶりながら、ブツブツ独り言をしているところへ、伝令の兵士が入って来ました。

「孟徳様、お呼びでしょうか」

「鶏肋……鶏肋……」

上の空で曹操が繰り返す独り言を命令と勘違いした兵士は、暗号か何かだろうと思って各隊の将軍たちに「鶏肋」と触れ回ります。

「いったい全体、何の事だ?」

伝令の兵士から「鶏肋」と聞かされたものの、意味が判らない将軍たちの前に、楊修がやって来ました。

エピローグ・楊修の死と曹操の後悔

「ん……?何だか辺りが騒がしいのぅ……」

曹操が幕舎から出てみると、全軍が陣地を撤収し始めています。自分が命じてもいないのに撤退しようとは何事か!……激怒した曹操は、将軍たちを問い詰めます。

「それでしたら、徳祖殿が……」

楊修は「漢中の地は捨てるには惜しいが、口に入れても食べられない『鶏肋』と同じだから、放棄・撤退しようという意味に違いない」と解釈したのでした。

「馬鹿者!あれはただの独り言だ!まったく徳祖のヤツめ!」

……かくして「全軍の士気を乱した」罪により、楊修は斬首されてしまいました。享年46歳。

「断じて漢中は諦めんぞ!全軍出撃!」

やっと帰れると思っていた将兵に喝を入れるべく攻め込んだ曹操ですが、その焦りを読んでいた劉備軍によって撃退されてしまいます。

自身も矢で前歯を折られるほどギリギリまで追い詰められ、命からがら逃げ帰った曹操は「あの時、楊修の言う通り撤退しておけば良かった……」と後悔するのでした。

このエピソードから「捨てるには惜しいが、取るには足らぬもの」を意味する「鶏肋」という故事成語が生まれ、現代ではどちらかと言えば「大した事はないが、捨てるには惜しいもの」という前向きな?ニュアンスで使われることが多いようです。

「浅学非才の身ではありますが、孟徳様のお召しとあれば、喜んでお役に立ちましょう」

控えめながら、確かな才能を持っている……そんな楊修の人柄と自負を示すような「鶏肋」という言葉には、千数百年の歳月を経てもなお褪せぬ深い味わいを感じられます。

※参考文献:

『中国の思想』刊行委員会『三国志全人名事典 (正史三国志英傑伝)』徳間書店、1994年11月

この記事へのコメントはありません。