大正後期から昭和初期にかけて、一つの文化を形成したカフェー。

当初、文化人が集うサロン的な役割をしていたカフェーは、時とともに女給の接待を売りにした風俗店へと変貌を遂げていきます。

「Hを極めた人でも顔を背けたくなるようなサービス」と言われた戦前のカフェーとは、どのような店だったのでしょうか?

格調高いサロンとしてのカフェー

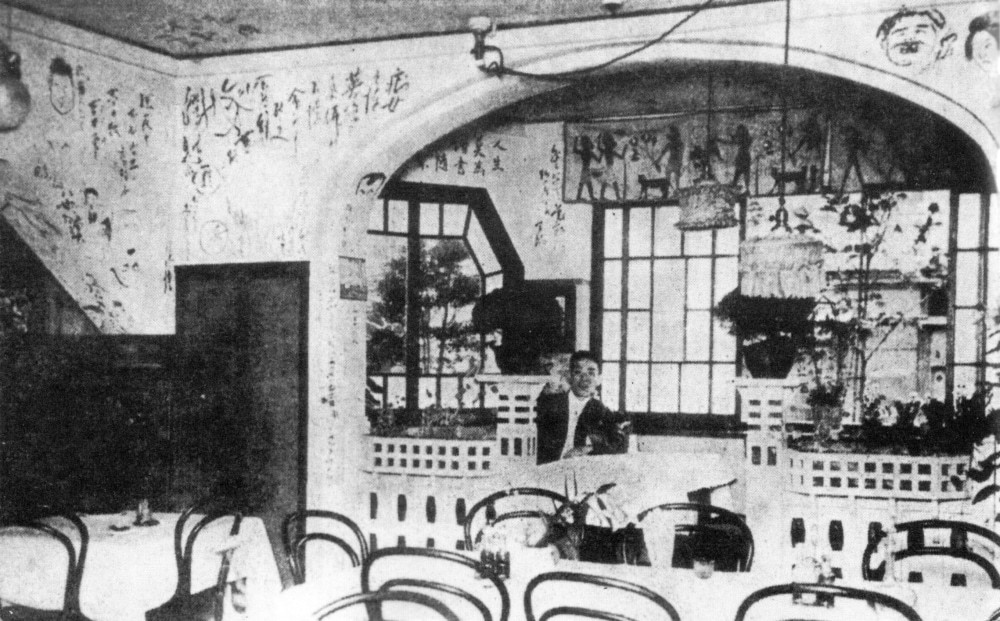

※カフェー・プランタンの店内 public domain

日本で初めて「カフェー」の名前をつけた店は、銀座の「カフェー・プランタン」です。

1911年(明治44年)3月、画家の松山省三と平岡権八郎が、パリのカフェーをお手本に開業しました。

プランタンは新進気鋭の芸術家たちが集う会員制のサロンで、コーヒーや洋酒のほかにサンドイッチやマカロニグラタンなどの洋食も提供。食べ物や飲み物を運ぶ女性は「女給」と呼ばれ、和服に白いエプロン姿で給仕にあたりました。

プランタンに続いて、築地精養軒の経営による「カフェー・ライオン」がオープンします。

ライオンは店の規模が大きく、洋食と洋酒が中心。一般客にも入りやすい店で、ビールが50リットル売れるとライオン像が吠える仕掛けが名物となり、ウエイトレスとして働く美しい女給も売りの一つでした。

さらに同年、同じ銀座の地に「カフェーパウリスタ」が開業。実業家の水野龍による、ブラジル政府から豆の無償提供を受けたコーヒー主体の店です。

コーヒー1杯5銭という庶民的なところが評判を呼び、芥川龍之介や菊池寛、森鴎外なども訪れる人気店でした。

メニューはコーヒーと菓子のみで、女給ではなく「ギャルソン」と呼ばれる少年が給仕にあたりました。

「カフェーパウリスタ」は関東大震災によって閉店を余儀なくされましたが、1970年に復活。現在も銀座で営業しています。

これら3店は銀座を代表するカフェーと言われ、サロンや喫茶店、レストラン兼社交場として一世を風靡しました。

女給との同席を売りにするカフェー

画像 : 銀座のカフェー・タイガー(円内)、左はカフェー・クロネコの内部 public domain

関東大震災後、復興に伴って繁華街にカフェーが乱立し、その数は震災前の約 4 倍にまで膨れ上がりました。

競争激化に伴って、カフェーは女給による接待を売りにする店へと変化していきます。

震災の翌年に開業した「カフェー・タイガー」は、酒や料理は二の次で、女給が客に密着して座り会話をするといったサービスで人気を得ました。

ライオンのはす向かいにあったタイガーは、ライオンから引き抜きなどをして女給を増やし、芸者風、女学生風、奥方風とさまざまなタイプの女給を取りそろえていました。

龍虎の対決ならぬ獅子と虎の戦いは、タイガーの圧勝。ライオンからタイガーへと大勢の客が流れて行き、売り上げが落ち込んだライオンも女給を客に同席させる営業形態へと変更しました。

ちなみに「カフェー・ライオン」は、後年サッポロビールへと経営が移り、銀座ライオン(ビヤホールライオン)として現在も営業を続けています。

昭和に入ると、喫茶店やレストランとしての「カフェー」と、酒と女給の接待を提供する風俗店としての「カフェー」とのすみ分けが成されていきました。

大阪からやってきた風俗カフェー

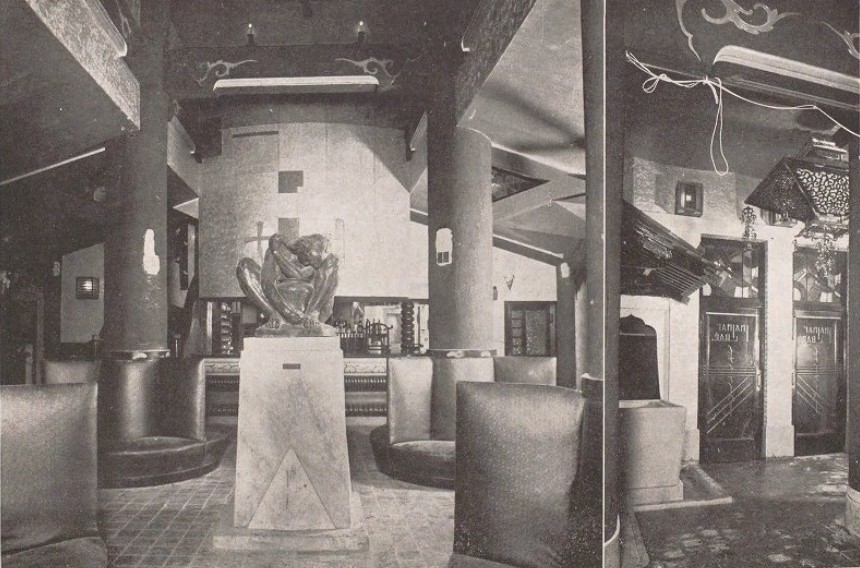

画像. 大阪「日輪」.酒井潔著『日本歓楽郷案内』. 国立国会図書館デジタルコレクション

東京と並んでカフェーが隆盛だった大阪では、カフェーは独自の進化を遂げるようになります。

昭和5年、大阪北新地に「接吻カフェー・べニア」が登場。名前の通り女給とキスができるというカフェーでした。「べニア」はまたたく間に大評判となり、続々と同種のカフェーがオープンします。

その後、大阪で人気を誇った「ユニオン」「美人座」「日輪」などの大型店が東京に進出。大がかりな宣伝や女給による過激なサービス、電飾をほどこした派手なネオン広告などで銀座の街を占領します。

大阪のカフェーのあおりをうけ、東京でも過激なサービスを売りとするカフェーが勢力を伸ばしていきます。

羽織サービスや地下鉄、ノーズロースといった、書くのもはばかられるような新手のサービスが次から次へと考案され、露骨に性を売り物にした風俗的なカフェーが急増しました。

女給の勤務実態

画像.1930年代当時のカフェーが立ち並ぶ夜の新宿 public domain

こうしたサービスの過激化の理由の一つに、カフェーのチップ制度があげられます。

接待を仕事とする女給は店と雇用契約がなく、彼女たちの収入源は客からのチップだけでした。

雑費や食費を店に払わなければならないうえに、着るものから装飾品まですべて自分持ち。収入を得るためにいかに客からチップをせしめるかがカギとなります。

そのため店内で過激なサービスを行ったり、同伴、店外デート、中には売春を行ったりする者もいました。

女給が客にチップを強要し、店の評判が悪くなることもあったため、チップ制を廃止しチケット制を導入する店もありました。

昭和初期のチップの相場は50銭から1円程度。女給の月収は30円から60円くらいでした。ちなみに、その頃の大卒初任給は70円です。

1930年に最もチップを稼いだ女給は「サイセリア」という店のお京という女給で、月収はなんと1000円に達したそうです。

「サロン春」という店はカフェーでは珍しく月給制でしたが、その額は400円でした。

女給の勤務時間は早番で15時間勤務、遅番で9時間となっており、平均年齢は10代後半。中には13歳で働いている子もいました。

1929年(昭和4)の警視庁の調査によると、当時の女給の総数は1万3849人。2年後には、カフェー女給の数が、芸妓、娼妓を上回るほどの多さでした。

時代を象徴する源氏名

画像.カフェー・クロネコ public domain

100人以上の女給を擁する大カフェー「クロネコ」は、源氏名に詩人・西條八十をもじった西條八十子や小説家・佐々木味津三を元にした佐々木味津子など文化人の名前をつけていました。

また大阪から進出した「日輪」では、濱口雄子、犬養つよ子など、当時の政治家をもとにした源氏名が使われ、客からの評判は上々だったようです。

また通好みの変わったところでは、清蓮、妙蓮といった源氏名をつけた女給が接客するお寺カフェーがありました。お寺の装飾が施された店内に、BGMはお経でした。

カフェーの衰退と閉鎖

カフェー業者間の競争によって過激なサービスを売りにする店が急増すると、警察はカフェーの取り締まり強化へと動きます。

1929年(昭和4年)から風俗色の強いカフェーは厳しい取り締まりの対象となり、1933年(昭和8)年に「特殊飲食店営業取締規制」が出されると、カフェーブームは下火となり衰退していきました。

第二次世界大戦中の1944年、決戦非常措置要綱によってカフェーは完全に閉鎖され、戦後、風俗店としてのカフェーは、バーやクラブなどと呼ばれるようになりました。

参考文献:小針侑起『遊郭・花柳界・ダンスホール・カフェーの近代史』.河出書房新社

この記事へのコメントはありません。