現在に続く天皇制、そして古代日本の法治国家体制である律令制の礎を築いた天武天皇。

その偉業は、やがて皇后であり、天武の後に即位した持統天皇へと受け継がれていく。

その激動の時代の狭間で、一人の若き皇子が非業の死を遂げた。

天武天皇の第三皇子・大津皇子(おおつのみこ)である。

そして、彼には、生涯寄り添うように歩んできた姉・大伯皇女(おおくのひめみこ)がいた。

二人が実母・大田皇女(おおたのひめみこ)を失ったのは、大津がまだ幼い頃のことだった。

皇族に生まれながら後ろ盾を失った子どもたちの立場は、宮廷という権力空間の中で一気に脆弱なものとなる。

その日から大伯と大津の姉弟は、寄り添い、支え合いながら成長していく。

しかし、この姉弟の絆は、やがて王権の論理によって無残に引き裂かれることになる。

才能あふれる弟と、その行く末を見守り続けた心優しい姉……。

彼らの人生は、「勝者が書いた歴史」の陰に隠された、もう一つの悲劇であった。

母の死が奪った居場所と付きまとう皇位継承問題

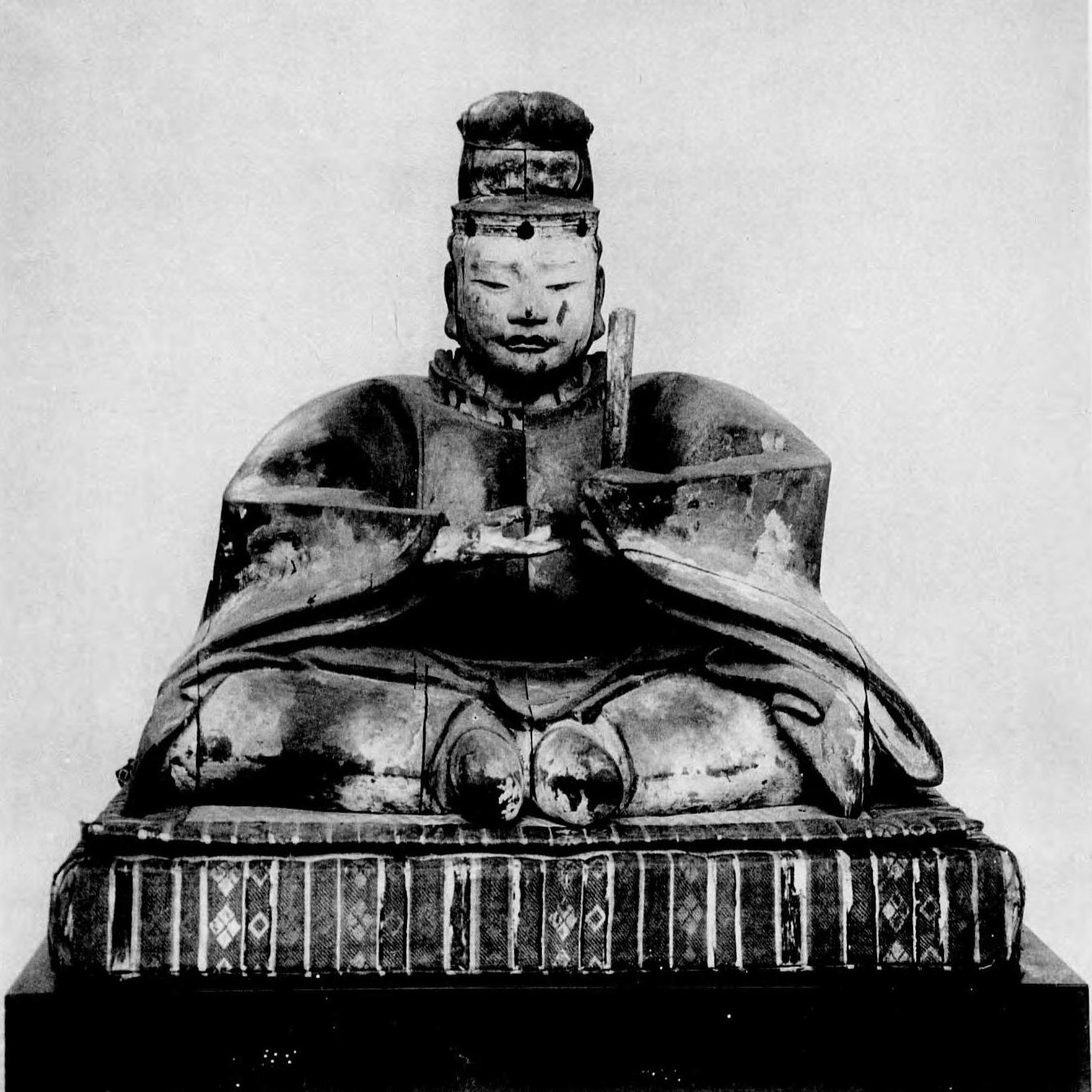

画像:木造伝「大津皇子」坐像(重要文化財・薬師寺蔵)public domain

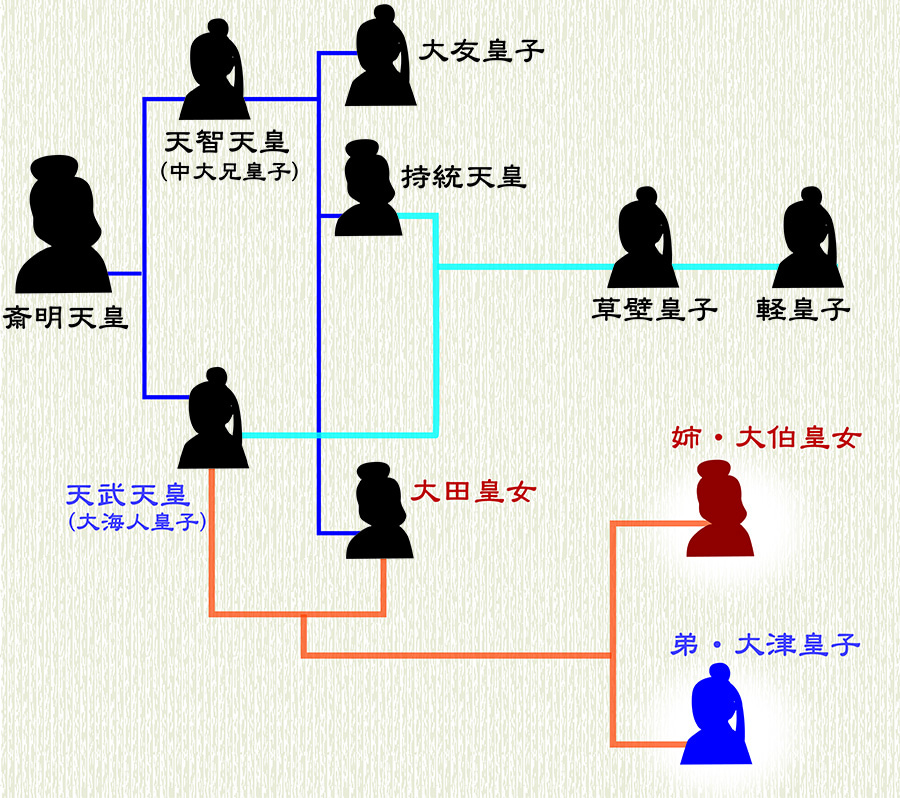

大伯皇女と大津皇子の母・大田皇女は、天智天皇の娘である。

そのため、この姉弟の血筋は、天武天皇の皇子たちの中にあっても、ひときわ優れていたといえるだろう。

大津皇子に並ぶ血統を持っていたのが、天武天皇の皇后であり、大田皇女の妹でもある鸕野讚良皇女(うののささらひめみこ/のちの持統天皇)が生んだ草壁皇子(くさかべのみこ)であった。

草壁は大津より1年早く生まれ、天武天皇から正式な後継者として皇太子に立てられている。

画像:鸕野讚良皇女(持統天皇)public domain

やがて大田皇女が亡くなると、大伯と大津の姉弟は、鸕野讚良のもとで育てられることになった。

しかし、実子である草壁を深く愛していた鸕野讚良は、継母であり叔母という立場にありながらも、草壁の将来を脅かしかねない存在として、大津皇子に強い警戒心を抱いていたと考えられる。

大伯皇女は661年に生まれ、弟の大津皇子はその2年後に誕生した。

母・大田皇女は、大伯が七歳、大津が五歳のときに亡くなっている。

本来であれば、天武天皇の皇后となる可能性もあった母を幼くして失った姉弟は、互いに支え合い、寄り添うようにして成長していったと考えられる。

画像:飛鳥時代皇統図(作成:高野えり子)

『万葉集』などから伝わってくるのは、大伯が弟・大津に注いだひときわ深い愛情である。

ただ、否が応でも付きまとう、弟の皇位継承をめぐる不安は、常に大伯の胸から離れなかったに違いない。

しかし、その不安は決して取り越し苦労ではなく、やがて姉弟二人の人生に、重くのしかかってくるのである。

全ての面で才能あふれる大津皇子が抱えた危うさ

画像:天武天皇 public domain

672年、壬申の乱に勝利した天武天皇は、翌673年に即位し、大化の改新以来の基本政策である「中央集権国家」の完成に本格的に取り組み始めた。

天武は、それまでの「大王」という立場を改め、自らを国家の頂点に立つ「天皇」と位置づけた。

そして、伊勢神宮とその祭神・天照大神を皇室の祖先神と定め、皇権の神聖性を明確に打ち出したのである。

その象徴的な人事が、大伯皇女を伊勢神宮に仕える斎王に任じたことだった。

大伯は、幼い弟・大津皇子を大和に残し、伊勢へと下向していく。

彼女が斎王に任じられたのは、ひとえにその清らかな人柄ゆえであろう。

しかし、まだ幼い弟を残して飛鳥京を離れる大伯の胸中は、決して穏やかなものではなかったはずだ。

画像 : 伊勢神宮内宮正殿 wiki c Ocdp

一方、姉の心配をよそに、大津皇子はたくましく成長していった。

学問にも武芸にも秀でた青年であったことは、『懐風藻』に記される人物評からもうかがえる。

そこでは大津について、「容姿端麗で体格に恵まれ、学問にも優れ、性格はおおらかで自由闊達、武芸にも通じていた」と、これ以上ないほど高く評価している。

天武天皇は、大津が21歳になると国政への参加を許した。

実はその数年前、天武は鵜野皇后と、高市皇子・大津皇子ら主要な皇子たちを伴い、吉野宮滝宮で「吉野の盟約」と呼ばれる誓約を交わしている。

これは、壬申の乱の教訓を踏まえ、皇族同士が後継者争いを起こすことを何としても避けたいという、天武の切実な願いによるものだった。

この誓約は、皇族間の疑念を断ち、草壁皇子を中心とする体制を揺るがせないためのものであった。

画像:宮滝付近の風景(撮影:高野晃彰)

それにもかかわらず、草壁と対立しかねない大津を政務に参加させたのは、なぜだったのか。

その背景には、草壁に待望の嫡子・軽皇子(後の文武天皇)が誕生したことがあった。

これにより、天武天皇 → 草壁皇子 → 軽皇子という、明確な嫡系相承の流れが成立した。

草壁を中心に据え、大津ら他の皇子たちが臣下として支える。

その体制こそ、天武天皇が思い描いた理想の国家像だったのである。

天武には、才能あふれる大津であれば、天武系皇統を内側から支え、より強固なものにしてくれるに違いないという期待があったのだろう。

しかし皮肉なことに、この大津の参政は、鵜野皇后の不安をさらにかき立てる結果となった。

その不安が、やがて悲劇へとつながっていくことになる……。

大津皇子の謀反発覚と伊勢下向への疑問

画像:大津皇子が自害した磐余池畔に立つ歌碑(撮影:高野晃彰)

686年9月、偉大な大王・天武天皇が崩御した。

そして、そのわずか3週間後、大津皇子の謀反が発覚するのだ。

この事件について、『日本書紀』は、新羅の僧・行心が大津に謀反をそそのかしたと記す。

一方、『懐風藻』では、親友であった川島皇子(かわしまのみこ)が、その計画を密告したと伝えている。

大津皇子が本当に謀反を企てていたのかどうか、その真相はいまも分かっていない。

ただ一つ、大きな疑問として語られているのが、天武天皇の葬送儀礼という国家的な大事を前にして、大津が姉・大伯皇女を訪ねて、伊勢へ下向したことである。『※万葉集』

天皇崩御直後は、飛鳥京全体が厳戒態勢におかれる時期だ。

その中で、皇太子・草壁皇子に次ぐ地位にあった大津が、なぜ大和を離れたのか。

この行動には、鵜野皇后だけでなく、誰もが疑念を抱いたとしても無理はない。

大和へ戻った大津皇子は、ただちに捕らえられ、鵜野皇后の命によって死を賜る。

そして24歳という若さで、自ら命を絶ったのである。

画像:磐余の池を泳ぐ鴨のイメージ public domain

「百伝ふ 磐余の池に 鳴く鴨を 今日のみ見てや 雲隠りなむ」(万葉集 巻三・四一六)

(磐余の池に鳴く鴨を見るのも、今日が最後。私は雲の彼方へ去っていくのだろうか。)

これは、大津皇子が死を前に、涙を流しながら詠んだと伝えられる歌である。

志半ばでこの世を去らねばならない無念さが、「豪胆」と評された皇子に、涙を流させたのだろう。

自由奔放で人懐っこく、おおらかな性格だったという大津皇子。

その周囲には、自然と多くの人が集まっていたに違いない。

しかし、取り巻く人が多いほど、思惑もまた複雑に絡み合う。

その人間関係の渦こそが、大津皇子の悲劇へとつながっていったのではないだろうか。

歌に残した大伯皇女の叫びとその後の生涯

画像:斎王。大伯皇女イメージ public domain

危険を冒してまで、伊勢にいる姉・大伯皇女を訪ねてきた弟・大津皇子。

その弟が大和へ帰る際に、大伯が詠んだ歌が『万葉集』に残されている。

「二人行けど 行き過ぎ難き 秋山を いかにか君か ひとり越ゆらむ」

(二人で行っても越えるのが難しい秋山を、弟は、どうして一人で越えていくのだろうか)

この歌から読み取れるのは、謀反であれ忠誠であれ、弟の前途に待つ困難を姉がはっきりと感じ取っていたという事実である。

大津の身を案じる切実な思いが、読む者の胸に迫ってくる。

大津皇子が自決してから1か月後、大伯皇女は斎王の任を解かれ、大和へ戻ることとなった。

この突然の解任には、やはり大津の「謀反事件」の影響が色濃く反映されていたと考えられる。

画像:飛鳥の田園風景と落日イメージ public domain

大伯が大和へ戻ったとき、弟はすでにこの世の人ではなかった。

亡き弟を思って詠んだ歌は、『万葉集』の中でも屈指の挽歌として知られている。

「見まく欲り 我がする君も あらなくに なにしか来けむ 馬疲るるに」

(会いたいと願っていた弟も、もうこの世にはいない。それなのに、なぜここまで来てしまったのだろう。ただ馬を疲れさせただけではないか)

「うつそみの 人なる我や 明日よりは 二上山を 弟と我が見む」

(この世に生きる私は、明日からは弟が眠る二上山を、弟だと思って見つめていくのだろうか)

「磯の上に生ふる 馬酔木を 手折らめど 見すべき君が 在りと言はなくに」

(磯辺に生える馬酔木の枝を折ろうとしても、それを見せる相手がいるとは、誰も言ってくれない)

幼い頃から寄り添い、ともに生きてきた最愛の弟を失った姉の深い悲しみが、これらの歌から痛いほど伝わってくる。

画像:二上山山麓の鳥谷口古墳 。大津皇子の真陵と目される public domain

大伯皇女のその後については詳しい記録が残っていないが、『日本書紀』によれば、702年、41歳で亡くなったとされている。

おそらくその生涯は、弟の菩提を弔い続ける日々であったのだろう。

後世の『醍醐寺本薬師寺縁起』は、神亀2年(725)、大伯皇女の発願によって伊賀国名張郡に昌福寺が建立されたと伝えている。

この寺は天武天皇供養を名目としつつ、実際には大津皇子の冥福を祈るため、持統天皇の援助を受けて建立されたのではないかという説もある。

もしそれが事実であるならば、持統による大津への鎮魂のしるしとも受け取ることができるのではないだろうか。

律令国家創成の激動期の中で排除された姉弟

画像:二上山に沈む夕日 public domain

大津皇子は、「謀反人」として歴史に刻まれた。

だが、その背後にあったのは、王権を安定させるために排除された一人の若き皇子の姿である。

そして姉・大伯皇女は、弟の死を止めることも、真実を語ることも許されなかった。

彼女にできたのは、歌としてその悲しみを残すことだけだった。

二上山を仰ぎ見る和歌は、単なる文学作品ではない。

それは、権力に奪われた家族の絆と、沈黙を強いられた者の叫びなのである。

天武・持統政権の確立は、確かに律令制に基づく日本国家の基盤を築いた。

しかしその陰で、大津皇子と大伯皇女のように、理想や情愛を踏みにじられた人々が存在したことを忘れてはならないだろう。

※参考文献

生方たつゑ著 『大津皇子』角川選書

文/高野晃彰 校正/草の実堂編集部

この記事へのコメントはありません。