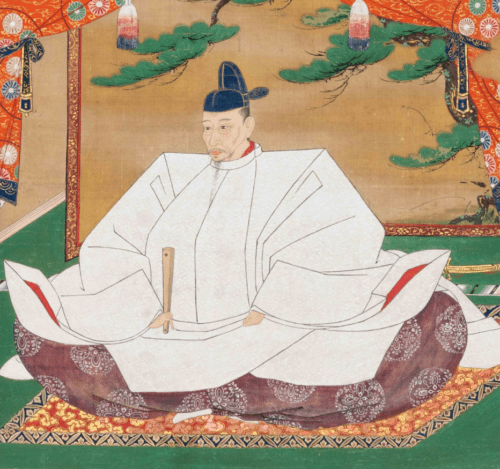

1595年(文禄4年)7月15日、高野山青巌寺(現金剛峰寺)。夏とはいえ、山上の空気はひんやりと静まり返っていた。

蟄居の身となっていた一人の男が、庭に面した座敷に静かに座している。

「いったい何が悪かったのか。この儂に、何か落ち度はあったのか。」

男の名は、豊臣秀次。

わずか7日前、関白の座を追われ、突然、世の表舞台から遠ざけられた。

「しかし、この機に及んでは、是非もなし」

やがて彼は、近侍の者たちを呼び、自害の決意を告げた。

この日、豊臣政権の後継者であった秀次は、みずから命を絶つ道を選んだ。

はたしてそれは、叔父である天下人・秀吉の命による粛清だったのか。

画像 : (月岡芳年『月百姿』)高野山の豊臣秀次 public domain

豊臣秀次の死をめぐっては、「謀反の疑い」「秀頼誕生による排除」「悪逆な行い」など、さまざまな説が語られてきた。

だが、そこには単純な理由では割り切れない、もう一つの可能性が浮かび上がる。

それは、秀吉に必ずしも秀次を死に追いやる明確な意思はなかった、という見方である。

むしろ秀次の側が、無実の嫌疑を受けたことへの抗議として、あるいは叔父への絶望として、自ら死を選んだのではないかという説だ。

真言密教の聖地・高野山の静寂の中で下された秀次の決断。

本稿ではその真相に、迫ってみたい。

変わり始めた関係・秀頼誕生による空気の変化

1591年(天正19年)1月、秀吉を支えてきた一本の巨大な柱が折れた。

秀吉の弟・大和大納言秀長が、52歳で世を去ったのだ。

画像:豊臣秀長 public domain

さらに豊臣家の不幸はそれだけにとどまらず、8月には秀吉が溺愛した嫡子鶴松までもが夭折する。

ここにおいて、秀吉はもはや実子での豊臣家相続を諦めたのであろうか、甥の秀次を後継者として定め、養嗣子とした。

12月、秀次は秀吉より関白職を譲られ、豊臣氏の氏の長者となる。

形式の上では、政権は新たな世代へと引き継がれたのである。

しかし実態は単純な「世代交代」ではなかった。

太閤となった秀吉は、政治判断のすべてを秀次に委ねたわけではない。

秀吉が定めた「御法度」「御置目」に従うよう命じ、自らはその上位に立ち続けた。

豊臣政権はここに、「太閤」と「関白」という二重構造を抱え込むことになる。

それでも翌1592年(天正20年)、秀次は左大臣へと昇進し、内外に権力世襲の姿勢を示した。

九州・名護屋城で朝鮮出兵(文禄の役)の陣頭に立つ秀吉に代わり、秀次は京都・聚楽第を拠点に政務を担い、自らの政権基盤を整えようとしていた。

画像 : 『伝淀殿画像』 public domain

その矢先である。

1593年(文禄2年)8月、大坂城二の丸で秀吉側室の淀殿(茶々)が男子を出産したとの報せが届く。

のちの秀頼である。

もちろん秀吉は歓喜し、ただちに大坂へ帰着した。

わが子を抱いたその瞬間、秀吉は何を思ったのだろうか。

「まさかこの儂に、また子が出来ようとは」という驚きとともに、「秀次に関白を譲ったのは早計であった」と考えたことだろう。

この瞬間、豊臣家の未来図は静かに塗り替えられたのではなかったか。

『言経卿記』によれば、秀吉は当初、日本を五分し、そのうち四を秀次に、一を秀頼に与える構想を示したという。

ところが『駒井日記』には、ほどなく秀頼と秀次の娘を婚約させ、将来は舅婿の関係とすることで両者に天下を受け継がせる意向を示したとある。

画像 : 豊臣秀頼 public domain

誰の目にも明らかなほど、秀吉の秀頼への寵愛は日を追って深まっていった。

一方で、この頃から秀次は喘息の症状が出始めるなど、体調の不調を訴えるようになったとされる。

日に日に増していく、秀吉の露骨なまでの秀頼への溺愛と、秀次の拭いきれぬ不安。

この頃から、二人には、目に見えぬ亀裂が走り始めていたのかもしれない。

秀吉と秀次の間に繰り返された折衝

秀頼が誕生したとはいえ、1594年(文禄3年)における秀吉と秀次の関係は、表面上は比較的平穏に推移していた。

もっとも、前年に和議が成立したとはいえ、秀吉が強く推し進めていた朝鮮出兵(文禄の役)をめぐって、秀次と諸大名との間に多少なりとも軋轢が生じていたのも事実である。

諸将の多くは、56歳となった秀吉に代わり、関白である秀次が名護屋城に赴き、日本軍の総指揮を執ることを望んでいた。

しかし秀次は、持病の喘息の発作などを理由に出陣を延期し、ついに名護屋城へ向かうことはなかった。

画像:伏見城 模擬大天守、小天守 public domain

では、その間の秀吉の動きはどうであったのか。

秀吉は、1592年(文禄元年)から築城を進めていた伏見城に入城する。

伏見城は京都と大坂の中間に位置し、水陸交通の要衝にあたる地であった。

当初は秀吉の隠居城として構想されたが、入城後は諸大名の屋敷が次々と建てられ、城下町の整備も急速に進められていく。

さらに秀吉は、将来的に秀頼の居城とすることを念頭に大坂城の拡張工事にも着手していた。

それは、あたかも京都・聚楽第にある秀次を牽制するかのような、城郭体制の整備であったともいえなくもない。

画像:『聚楽第図屏風』部分(三井記念美術館所蔵)public domain

そのようななか、1595年(文禄4年)に入ると、秀次の動きがにわかに慌ただしさを増す。

正月中旬、秀次は大坂に下り、続いて伏見に赴いて秀吉と面会したとみられる。

3月初旬には、今度は秀吉が上京すると聚楽第の秀次を訪ね、翌月には秀次が再び伏見を訪問。

さらに5月初旬以降は、秀次がたびたび伏見へ下向している。

この頃には北政所(寧々)も、伏見城に入っていた。

このように、秀次が伏見を訪れる頻度は前例のないものであった。

この間に秀吉と秀次の間で何が話し合われたのか、確かな史料は残されていない。

しかし、その後の急転直下の展開を踏まえるならば、秀吉が平和裏、すなわち禅譲という形で秀頼への権力移譲を迫っていた可能性は高い。

もしそれが事実であれば、秀次にとってそれは、単なる地位の返上ではなかった。

関白として天下を預かる立場からの事実上の退場。

それは、自分だけでなく、一族もまた豊臣政権の中枢から、押し出されることを意味していた。

6月に入ると、医師・曲直瀬玄朔(まなせげんさく)の診療録には、秀次が持病の喘息を悪化させている様子が記されている。

画像:曲直瀬玄朔。藤浪剛一『医家先哲肖像集』 public domain

頻繁な伏見への下向。重ねられる面会。そして、体調の急激な悪化。

それらは偶然とは思えない連なりを見せている。

表面上はまだ何も起きていない。

しかし、水面下では確実に何かが動いていた。

そしてその「何か」は、やがて取り返しのつかない形で噴き出すことになる。

秀次切腹事件へと続く、うわべだけともいえる最後の静寂が、このときすでに始まっていたのかもしれない。

権力の禅譲を迫る秀吉と秀次の苦悩

1595年(文禄4年)の前半は、秀次にとっては、「生きながらにして政治的に死ぬ」という状況に追い詰められていたのではと思えてくる。

秀吉が何と言おうと、秀次は豊臣家の氏の長者である。

そして、その一族として、聚楽第にはたくさんの妻や側室がおり、子にも恵まれていた。

本来ならば、関白の地位を世襲するのは秀次の子である。

しかし、秀頼が生まれた以上、その立場は完全に逆転したのだ。

画像 : 狩野光信画『豊臣秀吉像』 public domain

老年を迎えた秀吉は、自分が健在のうちに豊臣家の後継者を広く内外に示しておく必要があった。

だから彼は、秀次が自ら率先して関白職を辞することを望んだのであろう。

しかし、秀次は簡単には首を縦に降らなかったのではないだろうか。

そこで秀吉とその側近たちは、密かに秀頼への権限委譲に向けた動きが進めていく。

何らかの口実をもって秀次を聚楽第から退去させ、どこかへ隠遁させるという青写真を描いたのである。

その口実として最も効果的なのは、「謀反」という濡れ衣を着せることだった。

これは古くから権力者たちが、政敵を追い落とす時に使う常套手段である。

画像 : 石田三成 public domain

そして、秀吉の意を受けた石田三成ら秀吉側近の「奉行衆」が聚楽第に出向き、謀反の疑いで秀次を尋問するに至ったのである。

しかし、もとより秀次にはそのような気持ちもなかったし、そうした行為を実際に裏付ける良質な史料も残ってはいないのである。

だが、心身ともに追い詰められた秀次は、『兼見卿記』や『言経卿記』などが記すように、自らの身の潔白を証明するため、自発的に高野山へ赴いた。

この動きを見ていた秀吉は、秀次一行が高野山へと出発した後、22日に朱印状を発給し、秀次を高野山に留め置くという「軟禁の命令」を発した。

秀吉は、近侍する者の人数や食事の支度をする使用人を置いてもよいという許可を出しており、秀次を生かしておく心づもりだったことが伺える。

画像:豊臣秀次と殉死した隆西堂、山本主殿、不破万作、山田三十郎、雀部淡路守(瑞泉寺蔵) public domain

だが、7月15日、秀次は突如として自害する。

この死をどう考えるべきか、誰かに命じられての死だったのか。

もちろん、背後に叔父・豊臣秀吉の政治的意思があった可能性は、完全には否定できない。

しかし関白の座を失い、28歳という若さで将来を閉ざされた秀次に残されていたのは、ただ「生かされる」だけの未来だったのかもしれない。

高野山でのわずかな日々は、名誉も未来も奪われた自らの姿と向き合う時間でもあったはずである。

その末に選んだ自害は、偉大な叔父・秀吉に対して、最後に自らの意思で選び取った決断だったのではないだろうか。

すべてを失った末に残された、秀次なりの唯一の主体的行為、それが、あの7月15日の死であったようにも思われる。

絶望の末に行き着いた秀次の高野山での決断

高野山に散った秀次の死は「叔父である秀吉の命に従った最期」と片づけるには、あまりに静かで早すぎる決断だった。

7月16日、秀吉は検使が持ち帰った秀次の首を検分する。

しかし、それでも事は終わらなかった。

8月2日、京都三条河原において、秀次の妻子・侍女・乳母ら39名が斬首され、その係累は徹底的に断たれた。

画像:豊臣秀次とその妻子たちを供養する瑞泉寺(撮影:高野晃彰)

この惨劇は、秀吉の数ある非道の中でも最も苛烈なものと語られてきた。

だがその激しさは、裏切られたと感じた天下人の激情のあらわれだったとも考えられる。

もし秀吉に、なお秀次を生かす含みがあったとすれば……。

あてつけるかのような自害は、叔父の怒りを決定的なものにしたのかもしれない。

しかし秀次の立場に立ってみれば、それは権力の座を追われた者の絶望であり、血縁という名の政治に翻弄された男の、無言の抗議だったとも言える。

高野山の山霧は、いまなおその真相を覆い隠している。

※参考文献

京あゆみの会(高野晃彰)著 『ぶらり京都歴史ウォーキング』メイツユニバーサルコンテンツ

文:高野晃彰 校正 / 草の実堂編集部

この記事へのコメントはありません。