歴史上の出来事には必ず理由がある。特に戦争という国家の重大事においては当然、開戦した理由と終戦した理由がある。

しかしながら歴史の教育の場面では、ある国が別の国と戦争し結果がこうでありそれが原因でこれが起こった、という概要は語られても、それはあくまで表面的な事象にすぎないことも多い。

日本が国際社会の一員として本格的に認識され、アジアの国家が欧米の国家とこれまでにないほどの規模でぶつかりあった日露戦争もまた、世界史においては重要な出来事である。しかしそれを理由として起こった「日比谷焼打事件」は、「国民の不満から起こった」という簡素な記述のみで終わらせられてしまうことが多い。

日比谷焼打事件はなぜ起こったのか?そもそも日露戦争の裏側では何が起こっていたのか? この記事では日露戦争における日本の「懐事情」から日比谷焼打事件を見直してみよう。

日比谷焼打事件とは?

日比谷焼打事件 焼き打ちに遭った施設など

日比谷焼打事件は、明治38年(1905年)9月5日、東京都麹町区(現:千代田区)で発生した暴動事件である。

暴徒と化した民衆は、内務大臣官邸、国民新聞社、交番、警察署、そして駐日アメリカ公使館、アメリカ人牧師のいるキリスト教会までをも対象として破壊を繰り返し、市内13箇所以上から火の手が上がったとされている。この一連の暴動により生じた被害は死者17名、負傷者500名以上、そして検挙者は2000名を超えたという。

この日比谷焼打事件は、それまでの日本の歴史におけるいわゆる「一揆」や「反乱」などとは若干趣が異なる。それまでの一揆や騒乱が自らの生活の困窮を訴えるため、また、直接的に生活物資を奪うためといった目的があったのに対して、日比谷焼打事件は政府に対する社会運動・政治運動ともいうべきもので、その後の社会・文化運動、そして大正デモクラシーにも大きな影響を与えたといわれる。

では、実際に日比谷焼打事件が起こった原因とはなんだったのだろうか。

日露戦争のために築かれた「挙国一致体制」

日露戦争中に大幅な増産が行われた八幡製鉄所、写真は遠賀川水源地ポンプ室

日比谷焼打事件が起こった直接の原因は、日本とロシアとの間で起こっていた日露戦争の終結をはかる「ポーツマス条約(日露講話条約)」の内容にあることは間違いない。

しかし、条約の内容が「日本側の民衆にとって期待していたほどではなかった」というだけでは、これほどの騒動となった説明としては不十分なのである。それを十分に理解するためには、まず日露戦争という戦争当時の日本の状況に目を向ける必要がある。

日露戦争が起こった当時、日本とロシアの国力、軍事力の差は「歴然」と理解されていた。言うまでもなく、日本は逆立ちをしてもロシアに勝つことはないだろうと思われていたのである。そのように判断された理由は複数あるが、軍事力という意味で言えばロシアは当時世界最大級の陸軍国家であったとされており、満州平野がその戦場となる日露戦争においては、日本が圧倒的不利であるという見方が大勢を占めていた。

また、このころから従来の戦争と大きく変わった点がある。それが「銃後」という考え方である。これは日本に限らずであるが戦争で用いられる兵器が多様化し、またその生産にも大規模な設備や人員が必要となった。これまでのように、「戦争は兵隊にまかせておけばいい」という考え方はもはや通用せず、強大な敵との戦争においては国内においても兵器の生産やその他軍需物資の生産、運搬、保管など、まさに全国民が戦争に向かって「挙国一致」の体制を取る必要があったのである。

もとより資源が少なく、近代化の途上であった日本においては、挙国一致の体制を築けるかどうかという点はまさに死活問題であり、労働力としての動員、兵員としての動員を迅速に行う必要があった。後の第二次世界大戦における負の面として、極端な精神偏重主義や、徴兵忌避者に対して「非国民」とするような思想、そして「戦死という事柄の美化」は、このころにすでに萌芽していたとする見方もある。

こうして日本国内の「挙国一致」体制を築くことで、日本はロシアとの「総力戦」を戦うことが可能となったのである。

日露戦争の勝利に欠かせなかった「外債」と「増税」

兵員や労働力の動員は大きな国民の負担となったが、それだけで戦争に勝てるわけではない。地方勢力との小競り合いが続いていたような戦国時代とは異なり、日露戦争が起こった時代、すでに戦争とはグローバルな問題であった。

というのも、戦争を経済活動の一種として見れば、日本とロシアはいずれもある領域に対する影響力を持つために戦争という状態に突入したわけであるが、日本とロシア以外の国々にとってそれはビジネスチャンスであった。戦争となれば大きく資金や資源が移動する。特に日本は資源の少ない国であったため、戦争を行うにあたって兵器を生産するためには、鉄鋼をはじめとした各種の資材・資源を大量に調達する必要があった。そして資源の調達をするためには資金が必要なわけである。つまり、資金は日本にとってまさに「命綱」であったといえよう。

高橋是清, 1854 – 1936

当時の政府は納税の重要性を喧伝し地方団体には徴税機能を強化させた。しかし、国内の増税だけでは到底莫大な軍事費を賄うことはできない。そのため、当時の日本銀行副総裁、高橋是清は外貨の調達に乗り出した。これが外債といい、戦後に外債の元利償還という(返済と考えれば理解しやすい)負担があることを承知のうえで、辛くも戦費を調達することに成功したのである。

ここまでの記述で、日本がロシアと外地で戦争を行うということがいかに困難なものであったかは概ね明らかになったといえよう。外債は投資家からの信用によって賄われる。債券の額面に対して実際の価値が下回れば日本には負債ばかりが残り、肝心の戦費として使える資金は急速に目減りしていくことになるし、戦後の返済負担も重くなる。この「信用」とは、この局面で言えば「日本が勝利することへの外国(投資家)からの期待」とも言いかえられる。

それまでの原始的な戦争における局地的な敗北や撤退、つまり「戦闘における敗北」は、直接的には戦争の敗北を意味しなかった。しかし、外国の投資家からの「期待」によって資金残高が実質上増減するという性質をもつ外債を取り入れた以上、日本は「局地的な戦闘における勝利」と「戦争での勝利」を同時に達成し、投資家からの「信用」を守りつつ戦わなければならないという難しい立場に立たされたわけである。

事件の発端「ポーツマス条約」と国民の怒り

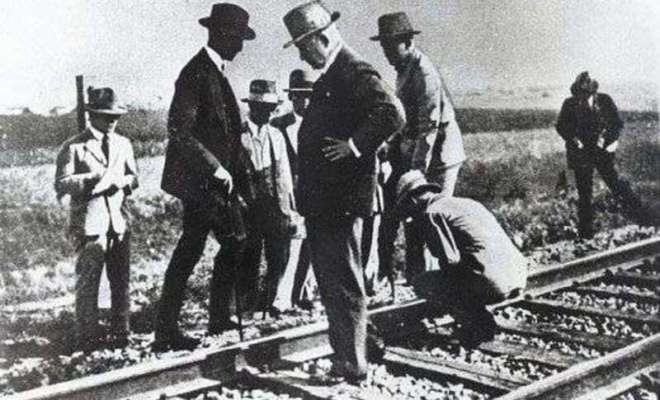

ポーツマス会議。向こう側左からコロストウェツ、ナボコフ、ウィッテ、ローゼン、ブランソン、手前左から安達、落合、小村、高平、佐藤。 会議で使われた写真中のテーブルは愛知県の博物館明治村にて展示されている。

このように困難しかない局面でも戦争を起こした理由には、それだけ当時の日本にとって満州・朝鮮といった大陸への影響力が重要だったことや、三国干渉の屈辱もあっただろう。

実は当時の軍部や政治家は、ロシアから賠償金を得るほどの大勝利を収めることはほぼ不可能であることは予想の範疇であったかもしれない。しかし、一般の民衆にとってみれば、それは受け入れがたい結果だった。過酷な徴税と兵役、莫大な戦死者を出しながら、アメリカが斡旋したポーツマス条約においては、日本の朝鮮半島における優越権や樺太南部の譲渡、南満州鉄道におけるいくつかの権益を得たものの、賠償金を得ることは叶わなかった。

また、国民が激怒した理由には、先に挙げた徴税・兵役負担のほかに、戦時広報の問題もある。日本は諸外国の投資家からの信用を得続けるため戦果を喧伝する、つまり広報戦略も取り入れていた。もちろんこれには国内世論を戦争に向かわせるという目的もあったろう。このような戦果の喧伝にも関わらず賠償金を得られなかったという結果だけを突きつけられた国民にとっては、「連戦連勝の戦果にも関わらず、なぜ賠償金を得られないのか」という疑問を持つのもやむを得ないだろう。

また、賠償金を放棄するにあたって日本政府の意向として採られた「金が欲しくて戦争をした訳ではない」とする講話方針はいかにも潔く、諸外国のメディアや投資家からは概ね好意的に受け入れられたが、日本国民の感情を逆なでする結果となった。しかし先に挙げた外債の問題や当時の国際情勢から鑑みるに、当時の日本政府が「国内外いずれからの批判も受けずに日露戦争を終結させる」ことはほぼ不可能だったのではないかという考えは、いささか政府に同情的過ぎるであろうか。

賠償金が得られなかったことに対する政府側の心象

小村寿太郎, 1855 – 1911

日露戦争講和会議においては、日本側は小村寿太郎を全権として臨んだ。

講和条約の交渉後、日本へ帰国した小村に対し、当時の内閣総理大臣・桂太郎、海軍大臣・山本権兵衛は、新橋駅まで出迎えに赴き、両脇を囲むように歩き小村を守ったという。また、伊藤博文は小村の交渉を高く評価したという。

なお、当時の日本の情勢としてはすでに継戦能力は限界に達しており、さらに戦争を継続すれば日本は敗北した可能性が高いというのが当時の政府としての基本認識であった。しかしながら、当時の朝日新聞には「小村許し難し」「桂太郎内閣に国民や軍隊は売られた」などと書かれたほか、当時の日刊新聞「万朝報」には、(小村全権を)「弔旗を以て迎えよ」などと、ほとんど誹謗中傷に近い報道であったことがうかがえる。こうした国民の不満が、日比谷焼打事件としてあらわれたのである。

国内の地方行財政などを司る内務大臣官邸、警察署や交番が襲撃されたのは政府側への反発心であろうが、当時御用新聞と認識されていた国民新聞社や、講和条約を仲介したアメリカを敵視し、アメリカ人牧師が働いているキリスト教会が襲撃されるなどの事例は、ほとんど手当たり次第だったとしか評することができない。

こうした騒乱の中で、東京はほぼ無政府状態にまで追い込まれ、日本政府は当時の東京市、府下5郡に対し戒厳令を布き、なんとか暴動を鎮圧したわけである。

なお、鎮圧には近衛師団が当たったとされる。

おわりに

戦争となれば犠牲者が生まれる。都市や村が焼かれ、人々の心にも深い傷跡を残す。それでも戦争が起こるのは、戦争が経済活動という性質を持っているためであろう。

しかし、小さな資源地などの領域や個人間のいざこざを巡って起こっていた小競り合いの時代とは異なり、近代以降の戦争はそれこそ世界中を巻き込んでの戦争となり、経済活動となるという特徴がある。兵や人は動かずとも、資金や資源は動く。一見無関係な遠く離れた国が、実は紛争地帯に対しての大きな影響力を持っていることも珍しくない。

戦争は兵隊が銃や大砲を撃ち合う行為だが、その後ろではどのような資金の動きがあり、どのような交渉が行われているのか、どのような目論見を持った人々がいるのか。それを理解することで、戦争という歴史の出来事に対する新たな見方が開けるかもしれない。

なんで「英国ポーツマス」の写真?

ポーツマス条約のポーツマスはアメリカ合衆国ニューハンプシャー州のポーツマスです

(アメリカが仲介したんだから)

ご指摘ありがとうございます。最後の写真ですね。

削除いたしました。