富岡製糸場建設の様々な苦労

今回は前編に引き続き後編である。

尾高惇忠(おだかじゅんちゅう)とは、富岡製糸場の初代場長となった人物である。

「近代日本経済の父」と称されている渋沢栄一の従兄弟で、惇忠の妹・千代は栄一の最初の妻であることから義理の兄でもあり、幼い頃から栄一の学問の師でもあった。

当時の一大国家的プロジェクトであった製糸場建設を任されていた渋沢栄一は、能力に優れ養蚕の知識があった惇忠を現場責任者に大抜擢したのである。

画像 : 尾高惇忠 wiki public domain

製糸場の建設地である富岡に入った尾高惇忠は、フランス人生糸技術者・ポール・ブリューナと共に主要な建物の配置図を作成した。

それを基にフランス人の設計士に設計図を書かせたが、惇忠はその設計図に頭を悩ませた。

製糸場の建物群は長さ100mを超える二階建ての木骨レンガ造り、木材で柱や梁を造り、壁面には一面レンガを積み上げていく構造となっていた。

問題はレンガ造りで、当時の日本ではレンガやセメントなどの製造方法が知られてはいなかったのである。

そこで惇忠はフランスに遊学した栄一に相談すると、栄一は「郷里の深谷の瓦製造の技術を使えばレンガの国産化も可能ではないか」というアイデアを出した。

そこで惇忠はかつての尾高家の使用人で、深谷での人脈が広い韮塚直次郎に資材調達を依頼した。

韮塚直次郎は瓦職人を呼び寄せて技師・ブリューナからレンガの製造法を聞いて試作を重ね、遂にレンガを作り上げた。

建設用に焼き上げたレンガの総数は数十万個にもなったという。

次の問題はレンガを接着するために使うセメントだったが、日本にはセメントに近い漆喰があった。

漆喰もセメントも主原料は同じ石灰で、少し改良すればセメントの代用として使えることができた。

しかしまだ難題があった。それは巨大な建物を支える太くて丈夫な木材の調達であった。

「柱に使える大木をどう調達するか?」惇忠は思い悩み、一つの案が浮かんだ。

画像 : 妙義神社 wiki c

それは富岡近くにそびえ立つ妙義山にある妙義神社が代々守って来た樹齢500年の御神木である。

惇忠は御神木を譲ってもらえないかと妙義神社の神主に話をするが、当然断られてしまう。

噂を聞きつけた氏子たちも猛反対したという。

それでも惇忠は諦めず「日本が西洋列強の植民地にされないためには早く近代化しないといけない。そのためにはどうしても妙義山の御神木の力が必要なのだ」と何度も何度も説得を重ねた結果、ついに神主と氏子たちは御神木の伐採を受け入れてくれたのである。

こうして建設資材が揃った明治4年3月、富岡製糸場の建設が始まった。

そして着工から1年4か月後の明治5年7月、当時世界最大規模の器械製糸工場・富岡製糸場が完成し、惇忠は初代場長に就任した。

集まらない工女

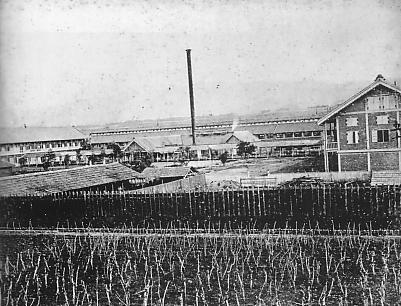

画像 : 明治期の富岡製糸場外観 wiki c

完成前の明治5年2月から、明治政府は製糸場の働き手となる工女を若い女性に限定して全国各地で募集したが、まったく工女は集まらなかった。

その原因となったのは「若い娘だけを募集するのはその娘の生き血を取るために違いない」という根も葉もない噂であった。

これは富岡製糸場のフランス人技師が赤ワインを飲んでいるのを地元の人が見て、赤ワインを生き血だと思い込んだからである。

国家プロジェクトを失敗させたくない惇忠は、工女の募集年齢を15~25歳までだったのを30歳にまで引き上げた。

更に食事の支給や毎日の入浴など厚待遇をアピールしたが、それでも工女は集まらなかった。

そこで、惇忠は深谷にいた14歳の自分の娘・勇(ゆう)を呼び寄せ、工女第一号としたのである。

父のために工女となった勇を見た同郷の娘たちは、お国のためだと工女に志願していった。それが広がり全国各地からの志願者も増えていった。

こうして完成から3か月後の明治5年10月4日、ようやく製糸場の操業が開始した。

工女たちの暮らし

当初は210人余りの工女たちで、全体の半分を使って操業するに留まった。

画像 : 横田英(和田英) wiki c

その中にいた長野県の松代から来た横田英という工女が、製糸場での生活を振り返った「富岡日記」というものを書いていた。

「富岡日記」には、「仕事が楽しく、一番上の工女になりたくて皆一生懸命勉強した」と書かれている。

当時の製糸場は年功序列ではなく能力給で、8段階の等級に分けて月給が支払われていた。

明治7年の資料によると一番下の七等工女で月給75銭、今のお金でおよそ1万5,000円、一番上の等外上等工女で七等工女の3倍以上の月給3円、今のお金でおよそ6万円だった。

その他に夏服料として2円と冬服料3円が支給された。当時の女性の仕事としてはかなり厚待遇だった。

富岡製糸場の労働環境はフランス流で、日曜と祝日は休み・夏休みや年末年始休暇もあった。

明治政府が日曜日を休日と定めたのは明治8年だったため、惇忠は時代を先取りしていたのである。

しかも、工女たちは一日三食付きで医療費もタダだった。

工場内には診療所があり、当初はフランス人医師が診療していた。

しかも、惇忠は工女たちに生糸作りの技術を修得させるだけでなく教育の場を設け、一般教養の向上にも務めた。

習字・裁縫・礼儀作法などの情操教育も行ったので、「富岡製糸場で働くと花嫁修業にもなる」と噂になり、そのため工女が増えたという。

惇忠は製糸場でも「知行合一」の信念を貫いたのである。

横田英には後に「郷里の長野の松代に民間の六工社という製糸場ができたため、帰って来るように」とのお達しが届いている。

官営の富岡製糸場は近代化工場のモデルケースであるため、身に付けた技術を郷里に持ち帰り、広めていくことを期待されたのである。

こうして巣立って行く工女たちに、惇忠は「繰婦は兵より勝る」という言葉で送り出し、更巣立っていく工女たちに五十銭、現在のお金で約1万円を渡した。

こうして働くことの喜びを知った工女たちは地元の製糸場でリーダーとなり、日本の近代化に貢献して行ったのである。

明治6年、富岡製糸場の生糸がウィーンの万国博覧会で進歩賞牌を受賞し、富岡製糸場と日本の生糸が世界に認められた。

経営に悩む

画像 : 繰糸所 wiki c C1815

明治8年、惇忠は頭を悩ませていた。それは操業開始から3年間連続で赤字が続いていたからである。

記録によると、3年間の収入は48万7,111円で、現在の価値にすると約97億4,000万円だった。

支出はなんと70万7,345円で、現在の価値にすると約141億4,000万円。

その収支は-22万34円で、現在の価値にすると-44億円と大赤字だったのである。

出費がかさむ大きな原因となっていたのが、外国人技師たちへ支払う高い給料や賄い料だった。

工場運営の予算内訳のうち、9人のフランス人技師に支払う給料などで全体の34.8%も占めていたのである。

だが、この年ちょうどお雇い外国人であるブリューナと政府の契約が切れたため、フランス人技師たちが帰国することになった。

惇忠は新しい外国人技師らを雇わずに、日本人だけで製糸場の運営を進めることで経費を大幅に削減することができた。

さらに翌年の明治9年、惇忠は例年の2倍の量の繭を購入した。

この年、日本では繭は豊作で値段が下がっていたが、海外では繭は不作だったのである。

そこに目を付けた惇忠は「繭相場が上がる」と予測し、例年の2倍の繭を購入したのだ。

まさに大博打だっだが、惇忠の予測通り繭相場が高騰し、この相場で莫大な利益を得ることが出来た。

惇忠は、開業以来3年間の損失補填にその利益を充て、見事に製糸場を赤字から黒字に転換させたのである。

富岡製糸場を去る

明治9年11月、惇忠は富岡製糸場の場長の職を辞した。

富岡製糸場の生糸がウィーンの万国博覧会で進歩賞牌を受賞したことを惇忠はとても喜んだが、大きな不安も感じていたのだ。

世界に認められたことで今後の輸出増大が期待できるが、そうなったら必要となるのは原料となる繭である。

それまで日本では「春蚕(はるご)」という、年に1回春に孵化した蚕から繭を取っていた。

しかし今後は「春蚕」の年1回では繭の供給が追いつかず、増大する輸出に対応できないと考えていたのだ。

そこで惇忠は埼玉県の養蚕家が始めていた「秋蚕(あきご)」に目を付けた。

「秋蚕」は、涼しい土地で保管していた卵を夏以降に孵化させた蚕のことである。

惇忠は「秋蚕」が普及すれば繭の安定供給が可能になると考えたが、なんと明治政府は蚕の病気を理由に「春蚕」しか認めなかったのである。

さらに惇忠は政府に呼び出され、繭相場で儲けて損失を補填したことを「相場で儲けた」と非難されてしまった。

これが決め手となり、惇忠は政府と相容れないと思い知り、場長の職を辞することにしたのである。

自分の信念を貫き富岡製糸場を去ることになった惇忠だったが、その思いはやがて報われることになる。

惇忠が場長を辞した2年後の明治11年、惇忠が奨励した「秋蚕」の飼育が政府から認められたのだ。

これを機に日本での生糸の生産量は飛躍的に伸びて行く。

この後、惇忠は渋沢栄一が作った第一国立銀行の仙台支店の支配人などを歴任し、明治22年に「蚕桑長策」という養蚕に関する著書を執筆し、養蚕業の発展に貢献する。

明治34年1月2日、惇忠は70歳で死去し「知行合一」を貫いた人生に幕を下ろした。

おわりに

明治26年、富岡製糸場は三井家に払い下げられ民営化され、その後も長きに渡って経営者が変わりながらも1987年まで操業は続けられた。

その土台を作り上げた初代場長・尾高惇忠は、国のため、富岡製糸場のために知識を最大限用いて行動に移した素晴らしい人物であった。

関連記事 : 尾高惇忠と富岡製糸場 前編 「渋沢栄一の従兄弟で義兄で学問の師」

こんなに苦労していたんですね、感動した。

すごい苦労したんですね