画像:「地獄太夫」室町時代に実在していた遊女。様々な髑髏と、裾からは閻魔大王が顔をのぞかせている。public domain

江戸から明治にかけて、庶民の娯楽として親しまれた浮世絵。

人気の絵師たちは卓越した画力・独特の個性を持つ作品で、人々の心を虜にしていました。

そんな絵師の中でも特に異彩を放っているのが、幕末から明治にかけて数多くの作品を残し、自らを「画鬼」と名乗った男・河鍋暁斎(かわなべきょうさい)です。

写生のためなら、「落ちていた生首さえも拾って帰る」……そんな河鍋暁斎の奇行ともいわれたエピソードをご紹介します。

目次

「画鬼」河鍋暁斎とは

画像:河鍋暁斎 public domain

河鍋暁斎は、1831年5月18日(天保2年)に、下総国古河石町(現在の茨城県古川市)にて、古河藩士の河鍋記右衛門(かわなべきえもん)の次男として誕生。

幼名は周三郎(しゅうさぶろう)といいました。

暁斎が生涯の生業となる「画」を描くために筆をとったのは、わずか3歳と伝わっています。そのときに写生で描いたのが「蛙(かえる)」。

「蛙の写生に始まり、蛙の墓に終わる」といわれたほどの蛙好きでした。

そのまま正確にリアルに描くよりも、サイズ感などは無視したユーモラスで擬人化されたストーリー性を感じる作品が多いのが特徴です。

1837Âπ¥Ôºà§©‰øù8Âπ¥Ôºâ„ÄÅÊöÅÊñé„ÅØ„Åæ„ÅÝÂ≠ê„Å©„ÇÇ„Å™„Åå„Çâ„ÇÇʵƉ∏ñÁµµÂ∏´„ɪÊ≠åÂ∑ùÂõΩËä≥„Å´ÂÖ•ÈñÄ„Åó„Åæ„Åô„ÄÇ

„Åù„ÅÆÈöõ„ÄÅÂõΩËä≥„ÅØ„Äå„Åï„Åæ„Åñ„Åæ„Å™ÂΩ¢ÊÖã„ÇíÊ≥®ÊÑèÊ∑±„Åè˶≥ÂØü„Åô„Åπ„Åç„Äç„Å®Êïô„Åà„Åæ„Åó„Åü„ÄÇ„Åì„ÅÆÊïô„Åà„ÇíÂøÝÂÆü„Å´ÂÆà„Å£„ÅüÊöÅÊñé„ÅØ„ÄÅÁîªÂ∏≥„ÇíÁâáÊâã„Å´1Êó•‰∏≠„ÄÅË≤߉πèÈï∑±ã„Å™„Å©„ÇíÂ∑°„Çä„Äʼn∫∫„ÄÖ„ÅåÂñßÂò©„ÇÑÂè£Ë´ñ„Çí„Åó„Ŷ„ÅÑ„ÇãÊßòÂ≠ê„ÇíÊ预ÅóÊ≠©„ÅÑ„Åü„Åù„ÅÜ„Åß„Åô„ÄÇ

画像」「猪に乗る蛙」猪の上に乗る蛙。コウモリが鞭をふるっている public domain

画像:「蛙の蛇退治」public domain

洪水で川から流れてきた「生首」を拾って帰る暁斎

1839Âπ¥Ôºà§©‰øù10Âπ¥Ôºâ„ÄÅÊöÅÊñé„Åå8„Äú9Ê≠≥„Åè„Çâ„ÅÑ„ÅÆÈÝÉ„ÄÇ„ÅÇ„ÇãÊó•„ÄÅʱüÊà∏„ÅÆÁ•ûÁî∞Â∑ù„ÅØÊ¢ÖÈõ®ÊôÇÊúü„ÅÆ„Åü„ÇÅ„Å´Ê∞¥Èáè„Åå¢ó„Åó„Ŷ„ÅÑ„Åæ„Åó„Åü„ÄÇ

ごうごうと流れる川面を眺めていた暁斎は、流れに乗って何かの塊が足元まで流されてきたことに気が付きます。

„Å™„Çì„ÅÝ„Çç„ÅÜ„Å®„Çà„Åè˶ã„Çã„Å®„ÄÅ„Åù„Çå„ÅØ„ÄåÁî∑„ÅÆÁîüȶñ„Äç„ÅÝ„Å£„Åü„ÅÆ„Åß„Åô„ÄÇ

普通なら、特に子どもならば、悲鳴を上げて逃げ出すところですが、暁斎は違いました。

‰ª•Ââç„Äʼn∫∫ÂΩ¢„ÅÆȶñ„ÇíÂÜôÁîü„Åó„ÅüÈöõ„Å´„É™„Ç¢„É´„Å´Êèè„Åë„Å™„Åã„Å£„Åü„Åì„Å®„ÇíÊÄù„ÅÑÂá∫„Åó„ÄÅÊÅêÊÄñ„Çà„Çä„ÇÇÂÜôÁîü„ÅÆ„ÉÅ„É£„É≥„Çπ„ÅÝ„Å®Êçâ„Åà„Åü„ÅÆ„Åß„Åô„ÄÇ

「これはちょうどいい!」と、彼はその生首を家に持ち帰り、写生に励みました。

暁斎のこのエピソードは、彼が後に「画鬼」と称されるほどの技術と情熱を持ち続けた理由の一端を垣間見ることができる出来事です。

暁斎ならではのエピソード

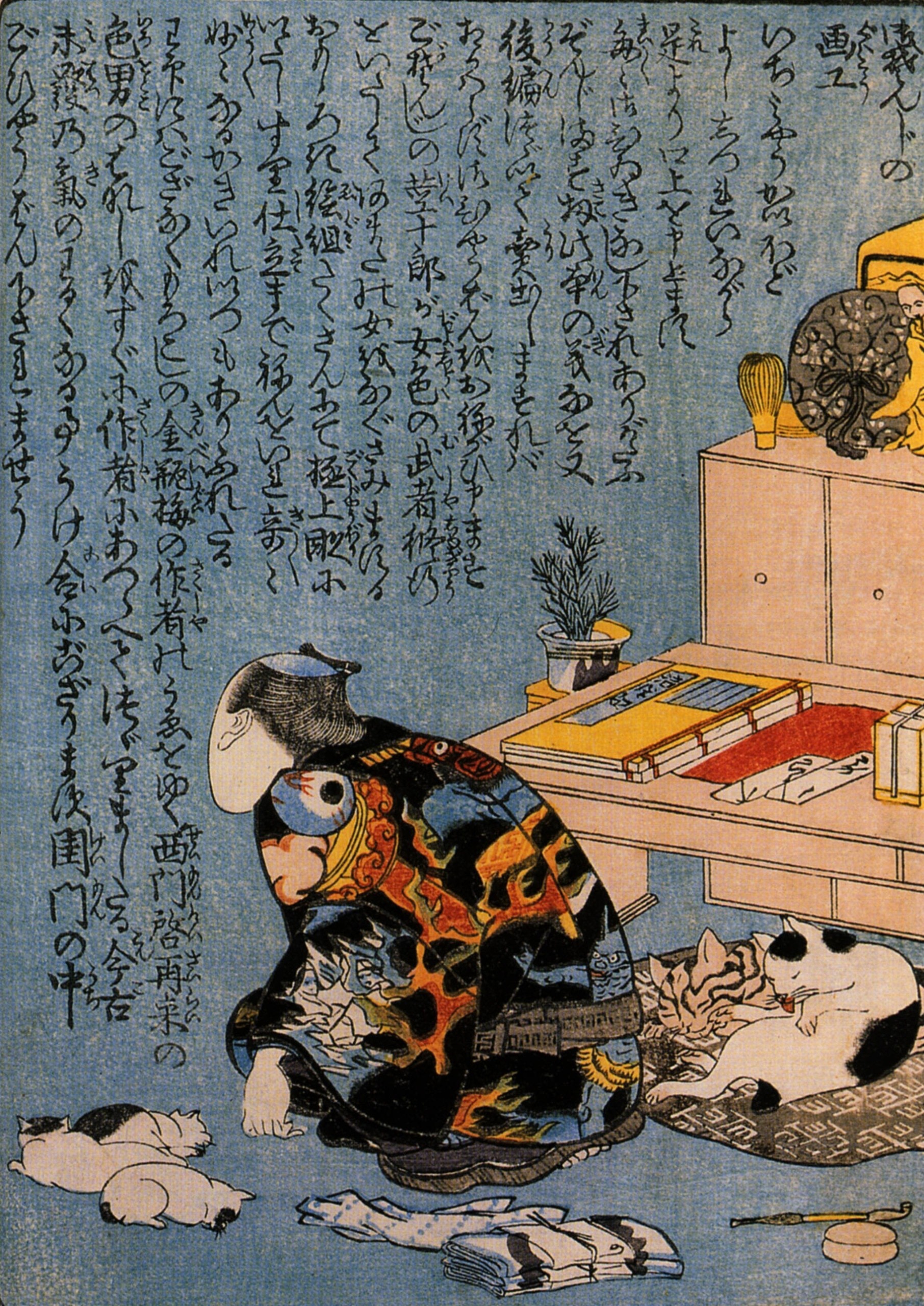

画像:『枕辺深閏梅』歌川国芳の自画像(wiki)

こうして、歌川国芳の門下生として才能を発揮していた河鍋暁斎ですが、国芳が幼い暁斎を吉原の遊廓に連れて行ったことなどから、心配した父親によって二年ほどで国芳の画塾を辞めさせられてしまいました。

その後、暁斎は狩野派の前村洞和のもとに弟子入りしました。

洞和は、暁斎の才能を認め「画鬼」と呼び、可愛がったそうです。

燃え盛る炎や巨大な鯉も写生の材料

1846Âπ¥ÔºàºòÂåñ3Âπ¥Ôºâ„ÄÅÊöÅÊñé„Åå15„Äú16Ê≠≥„Åè„Çâ„ÅÑ„ÅÆÈÝÉ„Å´„ÇÇ„ÄÅÂë®Âõ≤„ÇíÈ©öÊÑï„Åï„Åõ„Åü„Ç®„Éî„ÇΩ„Éº„Éâ„Åå„ÅÇ„Çä„Åæ„Åô„ÄÇ

„ÅÇ„ÇãÊó•„ÄÅÈÝê„Åë„Çâ„ÇåÂÖà„ÅƱãÊï∑„ÅÆËøëÊâÄ„ÅߧßÁÅ´‰∫ã„ÅåÁô∫Áîü„Åó„ÄÅÂÆ∂„ÄÖ„Ååʨ°„ÄÖ„Å®ÁÇé„Å´ÂåÖ„Åæ„Çå„ŶÁáÉ„Åà„Ŷ„ÅÑ„Åç„Åæ„Åó„Åü„ÄÇÈÄÉ„ÅíÊÉë„ÅÑÊ∑∑‰π±„Åô„Çã‰∫∫„ÄÖ„ÅƉ∏≠„Åß„ÄÅÊöÅÊñé„ÅØÈÄÉ„Åí„Çã„Çè„Åë„Åß„ÇÇÊ∂àÁÅ´Ê¥ªÂãï„Çí„Åô„Çã„Çè„Åë„Åß„ÇÇ„Å™„Åè„ÄÅ„Åü„ÅÝ„Å≤„Åü„Åô„Çâ„Å´ÁÇé„Çí˶ã„ŧ„ÇńŶÂÜôÁîü„ÇíÁ∂ö„Åë„Åü„Åù„ÅÜ„Åß„Åô„ÄÇ

ÁáÉ„Åà„Ŷ„ÅÑ„Åè±ãÊï∑„ÇÑÁÇé„Å´ÂØæ„Åô„ÇãÊÅêÊÄñÂøÉ„Çà„Çä„ÇÇ„ÄÅÁõÆ„ÅÆÂâç„ÅßÁáÉ„Åà„Ŷ„ÅÑ„Çã„É™„Ç¢„É´„Å™ÁÇé„ÇíÂÜôÁîü„Åô„Çã„Åì„Å®„ÅåÊöÅÊñé„Å´„Å®„Å£„Ŷ„ÅØÈáç˶ńÅÝ„Å£„Åü„ÅÆ„Åß„Åô„ÄÇ

さらに、狩野派門弟時代のエピソードとして「鯉」の話もあります。

°æÁîü‰ª≤Èñì„Å®Â∑ùÈÅä„Å≥„Å´Ë°å„Å£„ÅüÊöÅÊñé„ÅØ„ÄÅ3Â∞∫ÔºàÁ¥Ñ90„Äú105cmÔºâ„Ū„Å©„ÅƧ߄Åç„Å™ÈØâ„ÇíÊçï„Åæ„Åà„Åæ„Åó„Åü„ÄÇÊöÅÊñé„Å؉ª≤Èñì„ÇíÁΩÆ„ÅфŶÈØâ„Çí„Åü„Çâ„ÅÑ„Å´ÂÖ•„Çå„Ŷ°æ„Å´ÊåÅ„Å°Â∏∞„Çä„ÄÅ„ÅÜ„Çç„Åì„ÅÆÊï∞„ÇÇÊ≠£Á¢∫„Å´Êï∞„Åà„ŶÂøÝÂÆü„Å´ÂÜôÁîü„Åó„Åæ„Åó„Åü„ÄÇ

塾生仲間は写生を終えた暁斎に「その鯉を殺して食べよう」と提案しましたが、暁斎は「あらゆる部分を写生させてもらった以上、この鯉は我が師。礼を尽くして天寿を全うさせてやらねば」と大反対したのです。

画像:「鯉」public domain

„Åù„ÅÆÊèêÊ°à„ÇíËÅû„ÅçÂÖ•„Çå„Åö„ÄÅÂÖѺüÂ≠ê„ÅåÊñôÁêÜ„Çí„Åó„Çà„ÅÜ„Å®ÂåÖ‰∏Å„ÇíÂÖ•„Çå„Çà„ÅÜ„Å®„Åó„Åü„Å®„Åç„ÄÅÈØâ„ÅåÊøÄ„Åó„ÅèÈ£õ„Å≥‰∏ä„Åå„Å£„ŶÊö¥„Çå„Åü„Åü„ÇÅ„ÄÅÁÑ°‰∫ã„Å´ÈØâ„ÅØËøë„Åè„ÅÆʱ݄ŴÊîæ„Åü„Çå„Çã„Åì„Å®„Å´„Å™„Çä„Åæ„Åó„Åü„ÄÇ

この一件があったからこそ、暁斎は「鯉を精密にリアルに描ける技術が備わった」と後に語っています。

「女の尻を追いかけている」と誤解される

„Åù„ÅÆÂæå„ÄÅÁï∞‰æã„ÅÆÈÄü„Åï„ÅßÁã©ÈáéÊ¥æ„ÅÆÂÖçÁä∂„Çí‰∏é„Åà„Çâ„Çå„ÅüÊöÅÊñé„ÅØ„ÄÅ1849Âπ¥ÔºàÂòâÊ∞∏ÂÖÉÂπ¥Ôºâ„Å´18„Äú19Ê≠≥„ÅÆÈÝÉ„ÄÅÁîªÂè∑„ÄåÊ¥ûÈÉÅÈô≥‰πãÔºà„Å®„ÅÜ„ÅÑ„Åè„ÅÆ„Çä„ÇÜ„ÅçÔºâ„Äç„ÇíÊéà„Åã„Çä„Åæ„Åó„Åü„ÄÇ„Åù„Åó„ŶʥûÁôΩ„ÅÆÁ¥π‰ªã„Åßȧ®ÊûóËó©ÁßãÂÖÉÂÆ∂„ÅÆÁµµÂ∏´„ÄÅÂù™Â±±Ê¥û±±Ôºà„ŧ„ź„ÇÑ„Åæ„Å®„ÅÜ„Åñ„ÇìÔºâ„ÅÆȧäÂ≠ê„Å®„Å™„Çä„Åæ„Åô„ÄÇ

„Åù„ÅÆÈÝÉ„ÄÅÂæ°ÊÆø•≥‰∏≠„ÅåË∫´„Å´‰ªò„Åë„Ŷ„ÅÑ„ÅüÈùûÂ∏∏„Å´Áèç„Åó„ÅÑÊüÑ„ÅÆÂ∏Ø„Å´ËààÂë≥„ÇíÊåÅ„Å°„ÄÅÂæå„ÇíËøΩ„ÅÑ„Åã„Åë„ŶÂÜôÁîü„Åó„Çà„ÅÜ„Å®„Åó„Åæ„Åó„Åü„Åå„ÄÅ„Äå•≥„ÅÆÂ∞ª„ÇíËøΩ„ÅÑ„Åã„Åë„Ŷ„ÅÑ„Åü„Äç„Ů˙§Ëߣ„Åï„Çå„Ŷ„Åó„Åæ„ÅÜ„Åì„Å®„ÇÇ„ÅÇ„Çä„Åæ„Åó„Åü„ÄÇ

1852Âπ¥ÔºàÂòâÊ∞∏5Âπ¥ÔºâÈÝÉ„ÄÅ„Åù„ÅÆ„Çà„ÅÜ„Å™ÂôÇ„ÅåÂ∫É„Åå„Çä„ÄÅ„Åï„Çâ„Å´ÈÅäËàà„ÅÆÂΩ±Èüø„ÇÇ„ÅÇ„Çä„ÄÅÁúüÈù¢ÁõƄřȧäÁà∂„Åß„ÅÇ„Å£„ÅüÂù™Â±±„Åã„ÇâÈõ¢Á∏Å„Åï„Çå„Ŷ„Åó„Åæ„ÅÑ„Åæ„Åô„ÄÇ

„Åù„ÅÆÁµêÊûú„ÄÅÊöÅÊñé„ÅØÁã©ÈáéÂÆ∂„ÇÑÂÆüÂÆ∂„Å®„Çlj∏äÊâã„Åè„ÅÑ„Åã„Åö„ÄÅÂ≠§Á㨄řÁ´ãÂÝ¥„Å´Á´ã„Åü„Åï„Çå„Çã„Åì„Å®„Å´„Å™„Çä„Åæ„Åó„Åü„ÄÇ

安政江戸地震後の「なまず絵」が評判に

画像:安政江戸地震後に流行った「鯰」絵 public domain

画号「洞郁陳之」を名乗った河鍋暁斎は、様々な人々の家に居候しながら羽子板の絵を描いて生計を立てていました。それでも画への情熱を失うことはなく、土佐派、琳派、円山・四条派、漢画、浮世絵など、あらゆる流派を学び、その才能をひとりで磨き続けました。

そして1855年(安政2年)10月2日に安政江戸地震が起こります。

大地震の翌日、暁斎は戯作者であり新聞記者の仮名垣魯文と組んで、戯作鯰絵「お老なまず」を売り出しました。

この絵は、大地震で壊滅した吉原が仮店舗で営業しているという広告のようなもので、女性と鯰の姿をした遊び人を描いたものです。この「お老なまず」は大評判となり、一躍話題となりました。

„Åì„ÅÆÈÝÉ„Åã„Çâ„ÄÅÊöÅÊñé„ÅØ„ÄåÊÉ∫„ÄÖÁãÇÊñéÔºà„Åõ„ÅÑ„Åõ„ÅÑ„Åç„Çá„ÅÜ„Åï„ÅÑÔºâ„Äç„ÇíÂêç‰πó„ÇäÂßã„ÇÅ„Åæ„Åó„Åü„ÄÇÊ≥®Êñá„Åï„Çå„Åü„ÇÇ„ÅÆ„Åß„ÅÇ„Çå„Å∞‰Ωï„Åß„ÇÇÊèè„Åç„Å™„Åå„Çâ„ÄÅÁãÇÁîªÔºàʪëÁ®Ω„ÅßÈ¢®Âà∫ÁöÑ„Å™ÁµµÔºâ„ÇÇÊï∞§ö„ÅèÊèè„ÅфŶ„ÅÑ„Åü„Çà„ÅÜ„Åß„Åô„ÄÇ

多くの外国人と懇意になる

画像:「不動明王開化」明治維新にともなう文明開化に取り残されまいと勉強にいそしむ不動明王とその眷属 public domain

1870Âπ¥ÔºàÊòéÊ≤ª3Âπ¥Ôºâ„ÄÅÊöÅÊñé„Å؉∏äÈáé‰∏çÂøçºÅ§©Â¢ÉÂÜÖ„ÅÆÊñô‰∫≠„ÅßÈñã„Åã„Çå„ÅüÊõ∏Áºö„Å´„Ŷ„ÄÅË≤¥È°ïÔºàË∫´ÂàÜ„ÅåÈ´ò„ÅèÂêç£∞„ÅÆ„ÅÇ„Çã‰∫∫Áâ©Ôºâ„ÇíÊâπÂৄÅô„ÇãÁãÇÁÇíÊèè„ÅÑ„Åü„Åü„ÇÅ„ÄÅ„Åù„ÅÆÂÝ¥„ÅßÊçïÁ∏õ„ɪÊäïÁçÑ„Åï„Çå„Åæ„Åó„Åü„ÄÇÔºàÊò•ÁÅÝ„Å£„Åü„Å®„ÅÑ„ÅÜË™¨„ÇÇ„ÅÇ„Çä„Åæ„ÅôÔºâ

その後、釈放された暁斎は画号を「暁斎」に改めました。

1876年にはフィラデルフィア万博博覧会、1881年には第2回内国勧業博覧会に作品を出品しました。当時、政府が積極的に開国政策を行なった影響もあり、国際的な交流が活発になっていたのです。

ÊöÅÊñé„Åاö„Åè„ÅƧñÂõΩ‰∫∫„Å®‰∫§ÊµÅ„Åó„ÄÅ„Åù„ÅƉ∏≠„Åß„ÇÇÁâπ„Å´Âéö„ÅÑ˶™‰∫§„ÇíÁµê„Çì„ÅÝ„ÅÆ„Åå„ÄÅÈπøÈ≥¥È§®„ÅÆË®≠Ë®àËÄÖ„Å®„Åó„ŶÁü•„Çâ„Çå„Çã„ǧ„ÇÆ„É™„Çπ„Åƪ∫ÁØâÂÆ∂„Ç∏„É߄ǵ„ǧ„Ç¢„ɪ„Ç≥„É≥„Éâ„É´„Åß„Åó„Åü„ÄÇ

画像:イギリスの建築家ジョサイア・コンドル wiki cc Otraff

コンドルは暁斎に入門し、熱心に画の技巧を学びながら深い友情を育みました。

暁斎の作品は世界的に高い評価を得て、国内外に多くのファンを増やしていきます。

„Åù„ÅÆÂæå„ÇÇʵƉ∏ñÁµµ„ɪÊàØÁɪÊò•Áɪ‰ªèÁŪ„Åã„Åï„Åæ„Åñ„Åæ„Å™„Ç∏„É£„É≥„É´„ÅÆÁÇíÁ≤æÂäõÁöÑ„Å´Êèè„ÅçÁ∂ö„Åë„ÅüÊöÅÊñé„ÅØ„ÄÅÊô©Âπ¥„Å´„ÅØ„ÄÅÊó•Êú¨ÁæéË°ìÈô¢„ÇíÁµêÊàê„Åó„ÅüÂ≤°ÂÄ⧩ÂøÉ„ÇÑ„Ç¢„É°„É™„Ç´„ÅÆÊù±Ê¥ãÁæéË°ìÂè≤ÂÆ∂„Ç¢„ɺ„Éç„Çπ„Éà„ɪ„Éï„É©„É≥„Ç∑„Çπ„Ç≥„ɪ„Éï„Çß„Éé„É≠„ǵ„Åã„Çâ„ÄÅÊù±‰∫¨ÁæéË°ìÂ≠¶ÊÝ°ÔºàÁèæÂú®„ÅÆÊù±‰∫¨Ëä∏Ë°ì§ßÂ≠¶„ÅÆÂâçË∫´Ôºâ„ÅßÊïôÈû≠„ÇíÂü∑„Çã„Åì„Å®„Çí‰æùÈݺ„Åï„Çå„Åæ„Åó„Åü„ÄÇ

ÊöÅÊñé„ÅÆÊúÄÂæå

„Åó„Åã„Åó„Å™„Åå„Çâ„ÄÅÊöÅÊñé„ÅØÁóÖ„Å´„ŵ„Åõ„Å£„Ŷ„ÅÑ„Åü„Åü„ÇÅ„Å´„Åù„ÅƉæùÈݺ„ÇíÊñ≠Âøµ„ÄÅ1889Âπ¥ÔºàÊòéÊ≤ª22Âπ¥Ôºâ4Êúà26Êó•„ÄÅ„Ç≥„É≥„Éâ„É´„Å´ÁúãÂèñ„Çâ„Çå„Å™„Åå„Çâ57Ê≠≥„ÅßËÉÉ„Åå„Çì„Åß„Åì„ÅƉ∏ñ„ÇíÂ骄ţ„Åü„ÅÆ„Åß„Åô„ÄÇ

ÊöÅÊñé„ÅÆË®ÉÂݱ„ÅØ„ÄÅÊó•Êú¨„ÅÆ„Åø„Å™„Çâ„Åö„Éï„É©„É≥„Çπ„ÅÆ„Éë„É™„ÅÆÊñ∞ËÅû„Åß„ÇÇÂݱ„Åò„Çâ„Çå„Åæ„Åó„Åü„ÄÇ

画像:ジョサイア・コンドルによる河鍋 暁斎の姿。public domain

天才画鬼・河鍋暁斎の墓は、台東区谷中の瑞輪寺(ずいりんじ)にあります。暁斎が幼いときから愛した蛙の形をした自然石を使用した個性的なお墓です。

写生のためなら生首さえ拾ってくるような暁斎でしたが、画を愛する情熱・驚くほど細かい描写力・個性的な発想力・大胆な構図など、その作品群は、観るものを魅了してやみません。

現在でも、国内外の美術愛好家・アーティスト・漫画ファン・タトゥーアーティストなど、幅広い人たちから愛され続けています。

参考:

河鍋暁斎の筆禍事件と春画――暁斎評価の変遷との関わりにおいて(アカデミア)

ゴールドマン コレクション「これぞ暁斎!」世界が認めたその画力 (Bunkamura)

河鍋暁斎 その手に描けぬものなし(サントリー美術館)

河鍋暁斎 生首を写生する(NHK DJ日本史 読むらじる)

美術手帖 アーティスト 河鍋暁斎

画像:河鍋暁斎の墓がある、東京都台東区谷中にある瑞輪寺 wiki cc Joe Mabel

この記事へのコメントはありません。