江戸時代に完成した「すし」「鰻」「天ぷら」

画像:会席料理の八寸(撮影:高野晃彰)

ユネスコの無形文化財に登録されたことで世界中から注目を集めるようになった和食の世界。

今回は、そんな和食の中で、江戸時代に現在のような食べ物に発展した「すし」「鰻」「天ぷら」についてお話ししましょう。

弥生時代から続く日本の食文化は、室町・戦国時代にほぼ完成したとされます。そして江戸時代になって、いま私達が口にしている食べ物の形に発展しました。そんな江戸に根差した食文化の代表が「すし」「鰻」「天ぷら」なのです。

日本料理はどのようにして確立されたのか

画像:懐石料理(撮影:高野晃彰)

本題に入る前に、先ずは日本の食生活形成の歴史を簡単に紐解いてみましょう。

定説では、日本人の主食である米を作る稲作が、本格的に開始されたのは弥生時代のはじめとされます。そして、平安時代になると中国からの影響を受けた大饗料理(だいきょうりょうり)が登場。この料理は宮中や貴族の供応料理として発展したもので、四種器といわれる小皿に4種の調味料があり、料理を卓上で調味して食べていました。

さらに、室町時代になると本膳料理(ほんぜんりょうり)が登場します。

本膳料理とは、フォーマルなフルコースに相当する本格的なおもてなし料理です。献立内容・食べ方・服装などの作法が細かく決められていて、「儀式」としての意味合いが強いのが特徴。この料理によって、今日の日本料理の基礎ができました。

画像:会席くずしのお弁当(撮影:北哲章)

続いて登場したのが会席料理。

余りにも儀礼的な本膳料理を簡素化し、お酒の席で出されるコース料理としました。室町時代から戦国時代にかけて登場した、この会席料理により日本料理は完成の域に達したのです。

獣肉を食べることを嫌った日本人の観念

画像:ぼたん鍋の猪肉(撮影:高野晃彰)

日本の食文化を考える上で重要なのが、獣肉を食べることを嫌う「肉食禁忌」の思想で、米を「聖なる」食べ物、肉を「穢れた」食べ物とする観念が形成されていったのです。

ただし、現実には肉体労働を課された武士や中下層の人々の間では鹿・猪・兎などの肉食は広く行われていました。しかし、そうした中でも肉を遠ざけようとした観念は、中世には社会の隅々まで広く浸透し、室町から戦国には、できるだけ肉を食べず、米・魚・鳥・野菜を中心とした日本的な食事パターンが一般化していったのです。

そして、江戸時代になると食生活は米に高い比重が置かれ、肉を嫌うかわりに魚を好むという傾向がさらに進み、今日イメージされるような日本の食生活のパターンが完成し、成熟したのです。

すし・鰻・天ぷらは庶民に愛されたファストフード

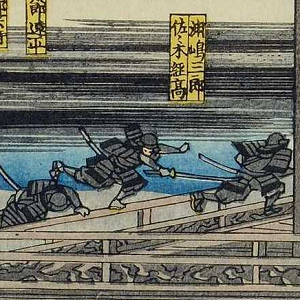

画像:江戸時代の天ぷら屋台 wiki c

こうした江戸の食文化を背景にして、発展したのが魚介や野菜を用いる「すし」「鰻」「天ぷら」です。

しかし、いまのような高級料理ではなく、屋台料理として、庶民に愛されたファストフードででした。

「将軍のお膝元」である江戸は、武家のために建設された町。江戸の総人口は約100万人で、この当時世界的にみても稀な大都市でした。そのうち庶民階級の商人・職人は半数の50万人とされます。

士農工商という厳しい身分制度の中で、最下層とされた商人・職人。でも、江戸の町には彼らの生活に華を添えるものがたくさんありました。江戸の各地に点在する寺社の門前や日本橋などの大店が立ち並ぶ場所は「江戸の名所」として、人々で大いに賑わった「盛り場」であったのです。

そうした場所には必ずグルメスポットがあり、それを担ったのが小屋掛け程度の茶店や、煮売りの屋台でした。

そして屋台の多くが「すし」「鰻」「天ぷら」を商っていたのです。

画像:ちらし鮨(撮影:高野晃彰)

「すし」「鰻」は古くから親しまれた食品でありながら、江戸時代に調理法が変わることでさらに身近になった食べ物。

そして、江戸時代に確立された調理法が、現在も脈々と伝えられている食べ物なのです。

笹巻鮨から握り寿司へ進化を遂げた「すし」

画像:江戸前鮨の鮨ネタケース(撮影:高野晃彰)

「すし」という漢字は、鮓・鮨・寿司など様々ありますが、実はこれらは意味が異なります。すしの原点は「熟鮓」と呼ばれるもので、鮒や鮎などの魚介類に塩をして、米飯と一緒に漬けこんだ漬物のような保存食。奈良時代の献納品にも登場する琵琶湖の鮒鮓は、すしのルーツともいわれています。

この鮓が大きな変化をみせるのが江戸時代。強い圧力を加えることで発酸発酵を早める工夫をした「押し鮓」と、飯に酢をまぜてすし飯とし、具をのせて一個ずつ熊笹の葉で巻いて軽く重石をかけた「笹巻鮨」が登場しました。

現在でも神田小川町にある「笹巻けぬきすし総本店」は、数軒あったとされる「笹巻鮨」で唯一現存するお店です。

創業は、1702(元禄15)年というから、300年以上の歴史があるわけです。

画像:笹巻けぬきすし総本店のけぬきすし(撮影:高野晃彰)

この「笹巻鮓」をヒントに、すし飯に生魚の切り身をのせて握ったものが「握り寿司」。

いわば「笹巻鮓」の発展形で、文政年間(1818~1830年)になり、「與兵衛鮓」あるいは「松の鮨」が考案したとされます。

画像:江戸前の代表的な鮨ネタ・小肌(撮影:高野晃彰)

当時の鮨種は、こはだ・鮑・白魚・玉子焼きなどで、まぐろは下魚とされ、特にトロの部分は捨てられていたとか。握りの大きさは、おにぎりのように大きく、小腹がすいた時に屋台でさっとつまむ、おやつ感覚のものでした。

その後は、店舗を構える高級な「すし」の店が現れます。

贅沢を禁止した天保の改革(1841~1843年)では、200人以上のすし職人が処罰されています。

「鰻」の蒲焼きは濃口醤油と味醂から生まれた

画像:鰻丼 写真AC

「鰻」は『万葉集』にも登場するように古代から栄養価の高い食品として知られており、江戸時代には「精のつく食べ物」として労働者に好まれました。当時はブツ切りした鰻を、串に刺して焼いたものであったとされます。

「鰻」といえば蒲焼といわれるようになったのは、18世紀になり濃口醤油と味醂が生産されはじめたことがきっかけです。「鰻」を醤油と味醂をあわせたタレで焼くようになったのは、享保年間(1716-1736年)の頃からと推測されています。

埋め立てで拡大した江戸には海沿いには多くの泥炭湿地があり、そこは「鰻」が棲みやすい環境でした。

「鰻」は江戸の名産とされ、隅田川などで獲れた「江戸前鰻」は、他所から持ち込まれた「旅鰻」に比べ人気が高いとされたといいます。

画像:鰻のかば焼き 写真AC

19世紀中頃の歌川広重の浮世絵に、夫が割き、女房が焼く鰻の屋台が描かれています。

この約50年後には立派な店構えの鰻屋「大和田」が現れますが、「鰻」も「すし」と同様に、当初は庶民の食べ物であったのです。

「天ぷら」は庶民の要望に合った異色の食べ物だった

画像:才巻海老の天ぷら(撮影:高野晃彰)

「すし」「鰻」と並ぶ江戸の屋台の人気メニューが「天ぷら」でした。

「天ぷら」が文献に最初に登場するのは、1748(寛延元)年刊の『料理歌仙の組糸』で、魚介・菊の葉・牛蒡・蓮根・長芋などに、饂飩の粉をまぶして油で揚げると記されています。

「天ぷら」がまたたく間に人気になったのは、揚げたてをすぐに食べられるといったファストフード的な手軽さだけではありません。一般に脂肪分の少ない日本料理の中で、揚げ物という異色の調理法が、庶民の要望にぴったりとあったからでした。

そして、この流行を支えたのは、江戸中期以降の菜種油や胡麻油の増産だったのです。

画像:野菜と白身魚の天ぷら(撮影:高野晃彰)

文化年間(1804~1818年)になると、屋台でも天種に鰹などの高級魚を使いはじめ、これが人気を呼びました。そして、店舗を構えて「天ぷら」を提供する高級店も現れます。さらに客先に材料と道具を持ち込み、アツアツを食べてもらう「出張天ぷら」まで登場したのです。

「すし」も「鰻」も「天ぷら」も出現してからしばらくすると高級化するというところに、なにやら江戸の食に対する旺盛な発展の歴史を見るようでとても興味深いですね。

今回もお読みいただき、ありがとうございました。

この記事へのコメントはありません。