悪口は誰しも、口にしてはいけないと理解しつつも、時に衝動的に発せられてしまうものだ。

昨今では、SNSなどでの誹謗中傷による刑事罰が取り沙汰されているが、昭和以前の日本においては、現代以上に激しい言葉のやり取りが横行していた。

特に近代から昭和にかけて活躍した文豪たちは、自らの怒りや不満を、豊かな表現力で文章に綴った。中には、鋭く相手を攻撃する言葉を巧みに用いる者もいれば、感情的な悪口を言う文豪もいた。

今回は、言葉のプロである文豪たちの語彙力豊富な数々の悪口を紹介したい。

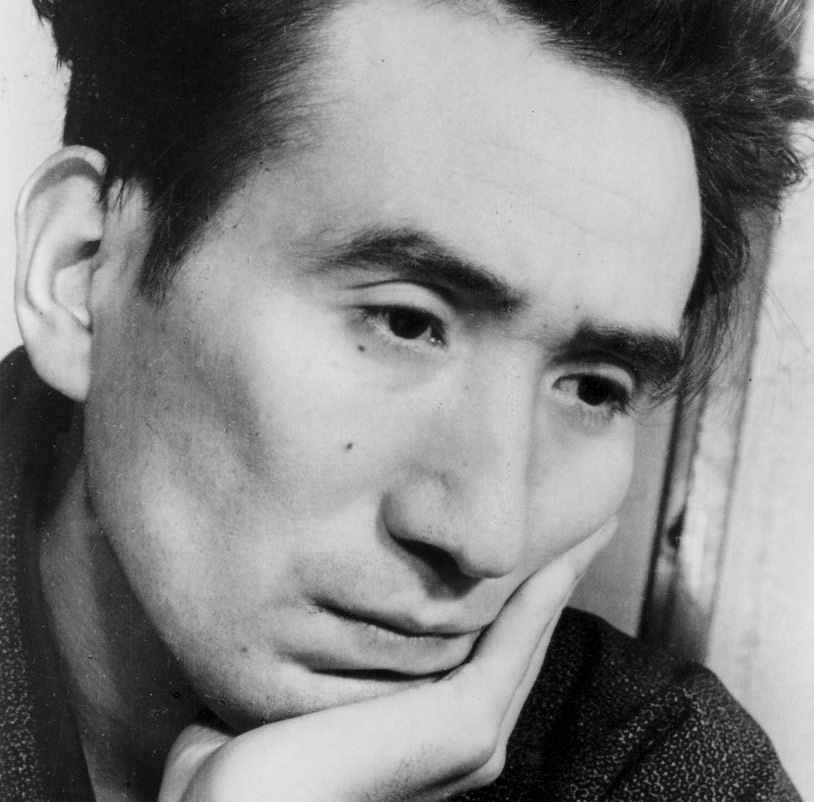

太宰治が書いた川端康成への抗議文

画像 : 太宰治、昭和23年2月撮影 public domain

「文豪」と聞いて、真っ先に太宰治を思い浮かべる人は、少なくないだろう。

太宰治は『人間失格』『斜陽』『走れメロス』など、数々の名著を生み出した昭和期の日本を代表する作家である。

太宰は若い頃から芥川龍之介に憧れていたが、生涯に渡って芥川賞を受賞することはなかった。

特に、第1回芥川賞で落選したことは太宰にとって大きな打撃だった。

このときの選考委員の一人が川端康成で、彼は太宰の作品を評価せず、別の作品を推したのである。

川端は「作者目下の生活に厭な雲ありて、才能の素直に発せざる憾みあった」と、太宰の私生活を批判した。

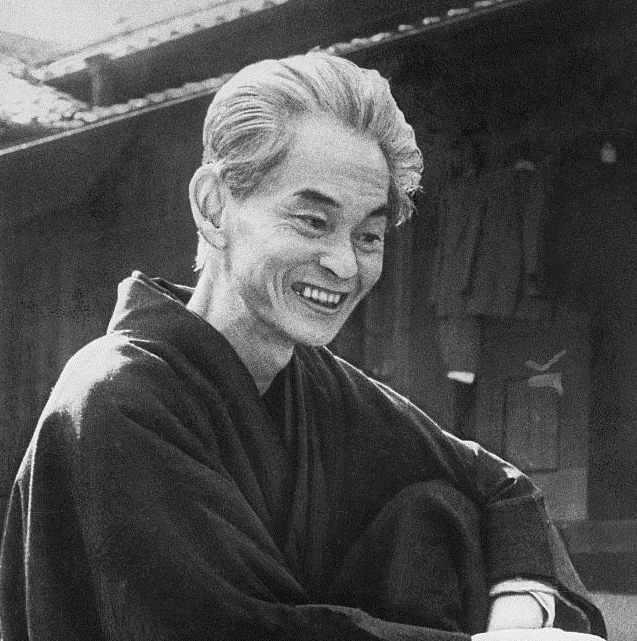

画像 : 川端康成 public domain

確かに、太宰が薬物中毒だったことは周知の事実であった。

芥川賞受賞を逃し、私生活まで非難されたと感じた太宰は、『文芸通信』に川端への抗議文を投稿。

小鳥を飼い、舞踏を見るのがそんなに立派な生活なのか。刺す。そうも思った。大悪党だと思った。

など、川端への罵詈雑言を並べている。

太宰治 VS 志賀直哉

画像 : 志賀直哉 public domain

太宰が罵詈雑言を浴びせた人物は、川端康成だけではない。

昭和期に文壇の大家として君臨していた志賀直哉も、そのひとりである。

志賀を目の敵にしていたのが、織田作之助、坂口安吾、太宰治ら「無頼派」と呼ばれた面々だ。

志賀と無頼派の作家たちは、お互いに不快感を露わにし、批判し合った。

志賀は太宰のことを以下のように批判し、また太宰の作品も酷評した。

”とぼけているね。あのポーズが好きになれない

(太宰の『犯人』を読んで) 始めからオチがわかっていてつまらない”

これに対し太宰は激怒し、当時連載中であった『如是我聞』の中で、志賀への怒りを爆発させている。

”(志賀直哉の『シンガポール陥落』を指して) 阿呆の文章である。

私のことを、「もう少し真面目にやったらよかろうという気がするね」と言っていたが、唖然とした。おまえこそ、もう少しどうにかならぬものか。

おまえの馬面がみっともない。

(志賀直哉の作品を読んで) 最後の一行に到っては噴飯のほかはない。

所詮は、ひさしを借りて母屋にあぐらをかいた狐である。

私のことを「いやなポーズがあって、どうもいい点が見つからないね」とか言っていたが、それは、おまえの、もはや石膏のギブスみたいに固定している馬鹿なポーズのせいなのだ。”

太宰の悪口にある「噴飯」という言葉は、「食べかけていた口の中の飯を吹き出してしまうほど、あまりにも可笑しい」という意味である。

『如是我聞』では、この他にもありとあらゆる悪口を垂れ流しているので、是非読んでみてほしい。

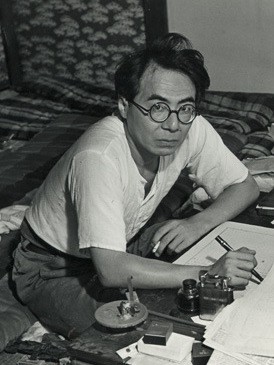

中原中也が残した日記

画像 : 中原中也 public domain

『汚れちまった悲しみに』『サーカス』などの詩で知られる中原中也は、哀切ある詩とは裏腹に、実に破天荒な性格であった。

私生活は常識の範疇には収まらず、友人に無茶ぶりをして困らせたり、初対面相手に喧嘩腰で絡むことも日常茶飯事だった。

そんな中原中也が残した日記には、世間や友人、作家、詩人たちへの、数々の不満や悪口が書かれている。

“昭和10(1935)年

4月23日(火曜)

古谷という、世にも哀れな馬鹿あり。頭が悪いにも悪いなるが、それよりももっとウソつきなるが先のことなり。5月2日(木曜)

俺は今日は人を憎んでいる。お天気がよいと厭人癖が出て来る。それでいて曇天よりはよっぽど気分はいいのだ。大岡という奴が癪に障る。12月14日

「ツアラツストラ」を読む。なんと面白くない本だ。やっぱり独乙(ドイツ)人はバカだ。

生の無意識を暴くことを面白がっている。創造的どころか。渋っ面的だ。

(中略) こんな本を書いた男が発狂したとなら、結構なことだ。

ニイチェは、何物でもない。奢慢な、強欲漢だ。昭和12(1937)年

9月17日

高原正之助―――この男はナンセンスだ。愚鈍な才子。伊集院清三を少しキタナクしたような者だ。”

日記は基本的には人に見せる物ではないが、それにしても言いたい放題である。

中也のあどけない顔からは想像もできないが、日記からはその破天荒ぶりが窺える。

中也の悪口は日記の他にもある。

例えば、初対面の太宰治に向かって「何だ、おめえは。青鯖が空に浮かんだような顔をしやがって。」と言い放ち、太宰を委縮させたという逸話がある。

一方、太宰も中也を慕ってはいたものの、「蛞蝓(ナメクジ)みたいにてらてらした奴で、とてもつきあえた代物ではない」とくさしている。

坂口安吾から見た太宰治

画像:坂口安吾 public domain

最後に、坂口安吾が『不良少年とキリスト』の中で、太宰の死について語った一節を紹介したい。

1948年6月13日、太宰は愛人の山崎富栄とともに、玉川上水に入水し死亡した。

”「情死だなんて、大ウソだよ。魔術使いは、酒の中で、女にほれるばかり。酒の中にいるのは、当人でなくて、別の人間だ。」

「第一、ほんとに惚れて、死ぬなんて、ナンセンスさ。惚れたら、生きることです。」

「文学者の死、そんなもんじゃない。四十になっても、不良少年だった妙テコリンの出来損ないが、千々に乱れて、とうとう、やりやがったのである。まったく、笑わせる奴だ。」

「人間は生きることが、全部である。死ねば、なくなる。(中略)たったこれだけのことが、わかっていない。

本当は、分るとか、分らんという問題じゃない。生きるか、死ぬか、二つしか、ありやせぬ。

おまけに、死ぬ方は、ただなくなるだけで、何もないだけのことじゃないか。

生きてみせ、やりぬいてみせ、戦いぬいてみなければならぬ。

いつでも、死ねる。そんな、つまらんことをやるな。いつでも出来ることなんか、やるもんじゃないよ。」”

安吾は生前の太宰と親交があり、安吾にとって太宰は、文学上最大の盟友であった。

若くして情死した太宰を批難する文の中には、どこか切なさや愛が感じられる。

参考 :『如是我聞』『文豪たちの悪口本』彩図社文芸部/編

文 / 小森涼子

この記事へのコメントはありません。