日本の初代天皇とされる神武天皇は、現代の歴史学では伝説上の人物とみなされ、その実在性には疑問が呈されている。

その最大の理由は、『古事記』『日本書紀』の記述をそのまま信じると、神武の即位が紀元前660年、すなわち弥生時代前期、あるいは縄文時代晩期にまでさかのぼってしまう点にある。

この年代は、現代の考古学的な知見と大きく乖離しており、それゆえに神武天皇は神話的存在と位置づけられている。

しかし、神話とは人によって生み出され、人々の記憶や社会的背景を反映しながら語り継がれた物語である。

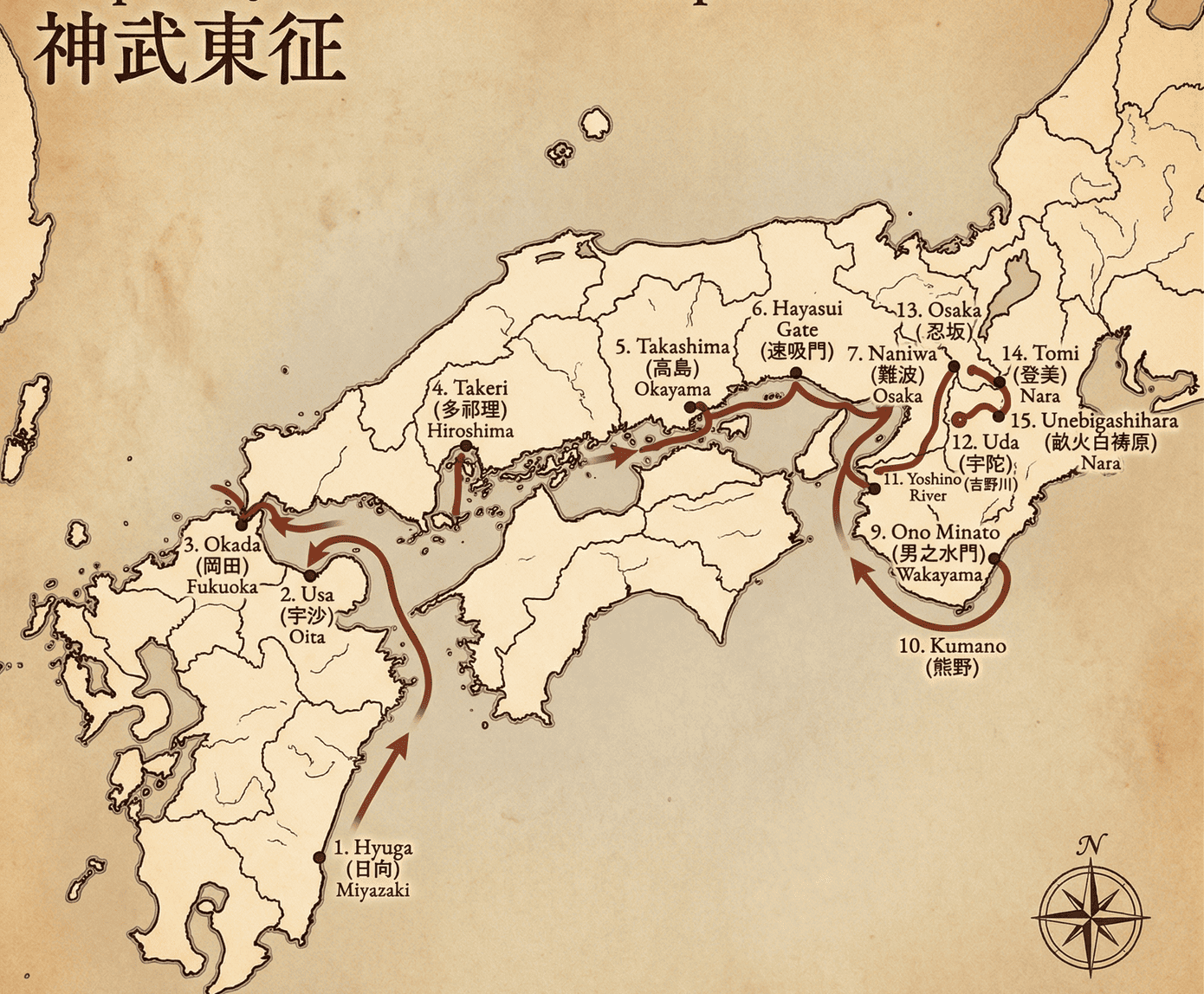

特に神武東征伝説は、王権神話として政治的な多くの示唆を含んでいる。

だからこそ、「はつくにしらすすめらみこと」の名を持つ神武天皇の謎を読み解くことは、日本という国家の黎明期や天皇制の起源を探るうえで極めて重要な意味を持つのである。

今回は、「神武天皇の謎を解く!」というテーマの一環として、神武東征は果たしていつ行われたのか、その年代を検証していく。

順調に進んだ南九州から瀬戸内への移動

画像 : 『神武天皇御尊像』1940年(昭和15年)北蓮蔵画 public domain

日向(宮崎県・鹿児島県)で誕生し、高千穂宮にいたとされるイワレヒコ(磐余彦尊/神武天皇)は、45歳のときに兄の五瀬命・稲飯命・三毛入野命や諸臣を集め、東征を提案したという。『※古事記』。

その年の10月、イワレヒコは諸皇子や水軍を率いて日向を出発した。

一行はまず、豊国の宇沙(大分県宇佐市)に至り、続いて筑紫の岡田宮(福岡県北九州市)に移って1年間滞在した。

その後、瀬戸内海を東へと進み、安岐の多祁理宮(広島県安芸府中町)に7年、さらに吉備の高島宮(岡山県岡山市)に8年間逗留した。

そして明石海峡を通過し、河内(大阪府)へ上陸するに至る。

画像 : 神武東征 イメージ 草の実堂作成(AI)

画像:多祁理宮跡とされる多家神社 public domain

この間、安岐と吉備だけで合計15年もの長期滞在が行われているが、その理由を『記紀』は明らかにしていない。

ここで注目すべきは、イワレヒコ=神武天皇が日向、すなわち南九州の出身とされる点、そして初代天皇とされる人物である点である。

つまり神武東征とは、南九州から北九州を経て瀬戸内海沿岸の中国地方を長い時間をかけて通過し、河内を経て最終的に大和へ入るという、広範な地域にまたがる移動だったことになる。

言い換えれば、北部九州から吉備、さらに畿内へと続く各勢力圏の内部を、イワレヒコ一行が何らかの目的をもって進んでいたことを示唆している。

そして、その目的が「東征」である以上、それは一種の軍事行動であったと考えるのが自然であろう。

画像:瀬戸内の高地性集落・東野町遺跡(明石市)

弥生時代の軍事的施設として挙げられるのが、見晴らしのよい丘陵部などに築かれた高地性集落である。

瀬戸内海沿岸部には2世紀中頃から後半にかけて、高地性集落がほぼ全域に出現している。

しかし問題となるのは、この地域に大規模な争乱の痕跡を直接示す遺構が、現時点では確認されていない点である。

この点を踏まえると、東征の過程において、北部九州から畿内に至るまで全面的な敵対勢力が連続して存在したとは考えにくい。

むしろイワレヒコ一行に対して好意的、あるいは協力的であった勢力が、一定数存在した可能性を示唆していると言える。

苦難の末に大和に入り「神武天皇」として即位する

画像 : 『神武天皇東征之図』 八咫烏に導かれる神武天皇 public domain

では、なぜ神武天皇は安岐や吉備に15年もの長きにわたって滞在したのだろうか。

その理由として考えられるのは、これから進出しようとする畿内への戦略について、この地の同盟勢力の首長(王)たちと協議していたためであろう。

神武東征の最終目的地は、ほかでもなく畿内である。

そこにはイワレヒコに協力的な勢力が存在する一方、敵対する可能性のある勢力もいたはずだ。

『記紀』によれば、河内に上陸したイワレヒコは、長髄彦(ながすねひこ)の激しい抵抗に遭い、兄・五瀬命を失うなど、一転して苦境に立たされる。

さらに熊野の海上では大嵐に見舞われ、次兄・稲飯命と三兄・三毛入野命が、人身御供(ひとみごくう)として海に没するという悲劇も起き、辛くも難を逃れたと伝えられる。

その後も進軍は困難を極めたが、天照大神の加護もあって、ようやく吉野に到達する。

そして最終的に長髄彦との決戦に勝利し、橿原の地に宮を構えて即位し、神武天皇となったのである。

東征は2世紀後半?新たな共同体の始祖となる

画像:纏向遺跡居館跡(撮影:高野晃彰)

さて、このような過程を経て大和に入り、初代神武天皇となったイワレヒコは、どのような立場にあったのだろうか。

その点については、九州南部を出自としつつ、九州北部や瀬戸内の同盟勢力をも束ねる連合体の王であったと考えるのが妥当であろう。

そして、本稿の主題である「神武東征はいつ行われたのか」という問いについては、2世紀後半と見る立場を取りたい。

つまり2世紀後半ごろに発生した「倭国大乱」の危機に対処するために、九州・瀬戸内・畿内の諸勢力が連合を組んだ、という見方も成り立つ。

そして、この危機克服のための連合を統率した盟主こそが、イワレヒコ=神武天皇であったという解釈である。

このように考えることで、神武天皇を奈良県桜井市の纏向(まきむく)遺跡の創始期を担った王、と位置づけることが可能となるだろう。

纏向遺跡の成立時期は、2世紀後半から3世紀初頭にかかる可能性が指摘されており、東征をこの時期に置く見立ては、少なくとも年代感の上では大きく外れてはいない。

さらに、纏向遺跡から出土する特徴的な遺物が九州・瀬戸内と共通している点も、この解釈を裏付ける材料となる。

画像:纏向古墳群の盟主墓であり日本初の大王墓とも考えられる箸墓古墳(はしはかこふん)。(撮影:高野晃彰)

たとえば纏向では、3世紀初頭築造とみられる最古級の纏向型前方後円墳・石塚古墳から鶏形木製品が出土し、大きな注目を集めた。

こうした象徴的な造形の共有は、単発の一致にとどまらず、広域にまたがる交流や儀礼の共通化が進んでいた可能性をうかがわせる。

また、吉備系土器である特殊器台が箸墓古墳の墳丘を飾っていたことは重要で、畿内と吉備の結びつきの強さを具体的に示している。

さらに、そこで見られる文様要素(孤文円板など)が石塚古墳などでも確認される点は、纏向周辺の儀礼や表象が、広域のネットワークの中で形づくられていった可能性を示す。

このように見ると、2世紀後半に九州南部から移動したとされる神武天皇は、ヤマト政権成立以前に奈良盆地へ入り、そこで新たな共同体を築いた始祖的存在と捉えることができる。

そして彼らが建設した新王都・纏向は、後に卑弥呼の邪馬台国へと継承され、さらに「はつくにしらすすめらみこと」の名を持つもう一人の王・崇神天皇を祖とするヤマト国家へ発展していったと推測できるのである。

※参考文献

田中道英著 『決定版 神武天皇の真実』扶桑社ブック刊

瀧音能之監修 『発掘された日本神話』宝島社新書

文 : 写真(一部)/ 高野晃彰 校正 / 草の実堂編集部

この記事へのコメントはありません。