<出典:Wikipedia>

マリー・アントワネットへの批判

マリー・アントワネットといえば「パンがなければお菓子を食べればいいじゃない」という世間知らずで高慢なフレーズを思いつくのではないだろうか。

ここでいわれている「お菓子」とは、正しくは「ブリオッシュ」という菓子パンのことである。

バター、卵、牛乳がふんだんに使われ、菓子パンというよりはケーキに近いものなので、名言を「お菓子」に置き換えられても仕方がないのかもしれない。

当時はパンを販売できなくなってしまった場合、ブリオッシュをパンと同じ値段で売らなければならないという法律があったともいわれており、皮肉というよりはまっとうな発言なのである。

しかし、実はマリー・アントワネットが発言したという明確な証拠は残されておらず、憶測が憶測を呼び彼女の名言として現代に語り継がれてしまったものなのである。

マリー・アントワネットが非難の的にされる理由はいくつかあるが、なかでも豪遊生活をしていたことは有名だろう。

派手好きの浪費家で「赤字夫人」とまで呼ばれていた。

ヴェルサイユ宮殿の庭園に「プティ・トリアノン」という自分専用の離宮や村落を作らせ、親しい友人や男たちと遊び呆け贅を尽くしたという。

マリー・ジャンヌ・ベルダンという、やり手のデザイナーと出会ってからはファッションによりこだわるようになった。

品物の調達、請求書のやり取りをマリー・アントワネットと直接行うことで信頼を得るとともに、資金の使い道の詳細を曖昧にすることができ、惜しみなく金をつぎ込ませる状況を作り上げた。

ベルダンの影響でファッションセンスにより磨きをかけたマリー・アントワネットの周りには、彼女の持っているものを真似するご婦人たちが常に集まったという。

ファッションリーダーとなったマリー・アントワネットは、一体どのような流行をつくったのだろうか。

退屈が生み出した驚愕のファッション

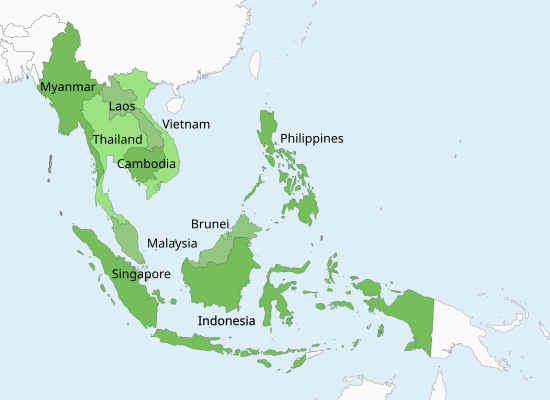

当時は自由で軽やかなロココ・ファッションが上流婦人たちのあいだで大流行していた。

「パニエ」(フランス語で「籠」の意味)という針金やクジラのひげなどで作られた下着を着用することでスカートにふくらみを作るのだ。

<出典:Wikipedia>

現代でもやや形は異なるがウェディングドレスなどの下に着用することが多く、ご存知の方も多いだろう。

流行とともにスカートの広がりは大きくなり、直径一メートルもあるパニエも登場した。

前後は平らでひじ掛けがついたような横に張り出したスカートも出現し、パニエ追放運動まで起こったそうだ。

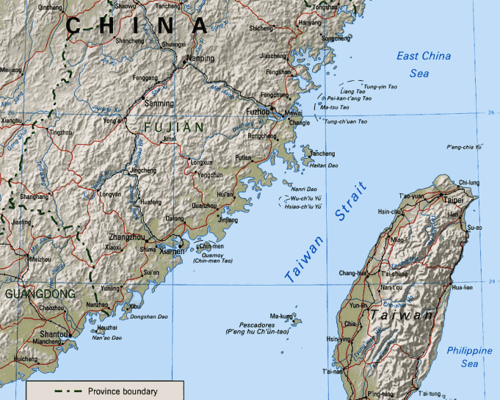

巨大化するパニエとともに全体のバランスをとるため、髪型や被り物もより大きなものへと形をかえた。

マリー・アントワネットは前述した敏腕デザイナー・ベルダンとともに考案した「プーフ」と呼ばれるヘアスタイルで貴婦人たちを魅了する。

山のように髪を結い上げ、その上に羽飾りや花、果物、剥製の小鳥、田園風景、船の模型など、ありとあらゆるものを飾りつけた。

髪の高さは90センチにまで達し、屋根を取り払った馬車からその頭を突き出して移動していたそうだ。

<出典:Wikipedia>

マリー・アントワネットがここまで奇抜なファッションに入れ込んだのは理由がある。

おずおずとした夫・ルイ16世とは相性が合わなかったようで、性的不能な夫との夫婦生活が原因ともいわれている。

周囲はひそひそと噂に花を咲かせる貴族たちで、あふれかえっていた。

宮廷生活は退屈で自由がなく、自分が自分であるためにファッションへ情熱を注ぎ続け、いつしか快楽となったのではないでろうか。

家族の絆を深めた最期

<出典:Wikipedia>

子どもたちには惜しみない愛情と教育を注ぎ、あだ名をつけすすんで遊び相手となり、本の読み聞かせを自ら行う良き母であった。

4人の子に恵まれるが、長男はもともと病弱であったため7歳で、次女は1歳を目前にこの世を去った。

幼い我が子を失う母の気持ちは計り知れない。

民衆のフランス王政への不満が爆発し、一家は最終的にタンプル塔へ幽閉されることとなったが、物質的に生活の不自由がないよう配慮され、家族で過ごすには整った環境であった。

どのような状況下でもルイ16世はなるべく平静を保ち、規則正しい家庭生活を維持しようと心がけた。

子ども達の面倒をしっかりみるなど父親らしい姿もみせ、マリー・アントワネットの心は和らぎ、家族として過ごせたひと時だった。

ルイ16世が処刑される当日、タンプル塔を出発する物音と太鼓の響きのなか、「共和国万歳!」という国民の叫びがあふれかえっていた。

マリー・アントワネットや子どもたちはどのような気持ちで、国民たちの叫びを耳にしていたのだろうか。

ルイ16世の処刑後、マリー・アントワネットも同じく断頭台に立つこととなり、朝に着た普段着のまま民衆の前に露わにされ、生涯を終えることとなった。

<出典:Wikipedia>

埋葬命令がなかなか出ず、遺体は二週間あまりも墓地の片隅に放置され、頭は膝のあいだに置かれていたという。

マリー・アントワネットはこう書き残して処刑に臨んだ。

『罪によって死を迎えるのではなく、夫に会いにいくために死を迎える』

『子ども達を残すことが心残りだ』

最期まで家族を想い、フランス王妃として凛とした姿を見せ続けた。

オーストリアとフランスの同盟関係を深めるための政略結婚だったこともあり、国民国家を目指す市民たちにとってマリー・アントワネットは、よそ者でしかなかったのだ。

事実、処刑時には「オーストリア女」「外国人」と罵られている。

まさに格好の標的で、革命に利用する他手はなかっただろう。

優美なフランス王妃、魔性の女、夫と寄り添う妻、子を想う母……さまざまな顔を持ったマリー・アントワネットは死を迎えた。

最期は革命の生贄として。

関連記事:【ルイ17世】マリーアントワネットの子供たちの残酷な人生

≪参考文献≫

『異国へ嫁した姫君たち』 マイケル・ケント公妃マリー・クリスチーヌ訳者 糸永光子 時事通信社 (1989)

『ロココの花嫁マリー・アントワネットベルサイユの旅路』ケーラー・鹿子木美恵子 社叢文社 (2005)

『マリー・アントワネット 華麗な遺産がかたる王妃の生涯』エレーヌ・ドラレクス/アレクサンドル・マラル/二コラ・ミロヴァノヴィチ訳者 岩澤雅利 原書房 (2015)

『カタチの歴史 建築とファッションのただならぬ関係』 今井和也 新曜社 (2003)

この記事へのコメントはありません。