紀貫之とは

※紀貫之(菊池容斎・画、明治時代)

紀貫之(きのつらゆき : 872?~945)は、平安時代前期から中期に活躍した貴族で、日本の歴史の中でも代表的な歌人である。

『古今和歌集』の撰者の1人であり、また、平安時代の和歌の名手である三十六歌仙の1人としても数えられている。

また、散文作品(現在のエッセイのようなもの)である『土佐日記』を執筆し、こちらは日記文学としては最古のものだと言われており、この『土佐日記』の存在が、のちの世の女性文学の発達に大きな影響を与えたとされる。

今回は、そんな紀貫之が成し遂げた『古今和歌集』の編纂や、彼の執筆した『土佐日記』について取り上げていきたいと思う。

幼少期と家族関係

紀貫之は、京都にて紀望行の子として誕生したと言われている。

母の実家は、内教坊と呼ばれる令外官(りょうげのかん)の一族であった。

令外官とは、律令制において、令に規定されていない官職のことを指し、主なものは摂関や関白、征夷大将軍や、和歌所、近衛府、記録所など、政治において大きな力を持った役職がこれに該当する。

そんなことから、紀貫之は幼少期、幼名を「内教坊の阿古久曽(あこくそ)」と称されていた。

「阿古久曽」とは、「かわいいわが子」という意味の名である。

また、紀貫之の祖父は、紀本道(きのもとみち)という平安時代前期の貴族・歌人であり、紀貫之の和歌の才能は、この祖父から受け継がれたものだと思われる。

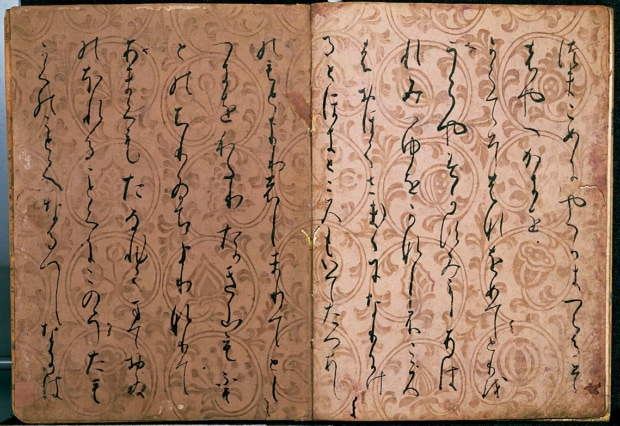

『仮名序』の作者として

※『古今和歌集』の冒頭におさめられた“仮名序”

延喜5年(905)年、紀貫之は、当時の帝である醍醐天皇の命で、勅撰和歌集(天皇の勅命によって編纂された歌集)の作成を命じられる。

この時、紀貫之と共に撰者に任命されたのが、歌人の壬生忠岑(みぶのただみね)と凡河内躬恒(おおしこうちのみつね)である。

3人は勅命に従い、『古今和歌集』を選出した。

この『古今和歌集』には、真名序(まなじょ : 漢字で書かれた序文)と仮名序(かなじょ : 仮名で書かれた序文)の2篇の序文が書かれ、紀貫之は“仮名序”を担当した(“真名序”と“仮名序”は同じ内容であったとされている)。

仮名序には、

・和歌の本質とは何か

・和歌の成り立ちについて

・和歌を6分類にし、各分類ごとに解説

・和歌のあるべき姿

・和歌の将来像

について詳しく書かれており、中でも冒頭文の素晴らしさは、後の世で紀貫之が高く評価されることに直結している。

ここではその冒頭文についてご紹介したいと思う。

▼やまとうたは 人の心を種として万の言の葉とぞなれりける

世の中にある人 ことわざ繁きものなれば 心に思うことを見るもの聞くものにつけて 言い出せるなり

花に鳴く鶯 水に住む蛙の声を聞けば 生きとし生けるもの いづれか歌をよまざりける

力をも入れずして天地を動かし 目に見える鬼神をもあはれと思わせ

男女の仲をもやはらげ 猛き武士の心をも慰むるは 歌なり ▼

この“仮名序”は、日本で初めての、平仮名で書かれた歌論であると言われており、現在でも歌学や歌論史の中で重要な役割を果たしている。

『古今和歌集』の構成

『古今和歌集』は全20巻にも及び、飛鳥時代に編纂された『万葉集』以降の約1110首もの和歌が収められている。

そのうちの4割が、“詠み人知らず”と呼ばれる作者不詳の歌、2割が撰者である紀貫之、壬生忠岑、凡河内躬恒、そして紀貫之のいとこにあたる紀友則の歌で占められており、残りの6割には、在原業平や小野小町など、和歌の名手たちの歌が収録されている。

ここでは、撰者である紀貫之ら3人の和歌について紹介する。

紀貫之の歌

人はいさ 心も知らず ふるさとは 花ぞ昔の 香ににほいける

【現代語訳】人の心はさあ、どうだかわかりませんが、馴染みのこの地では、梅の花が昔と変わらず良い香で咲き誇っています。

この歌は、紀貫之が久しく訪れていなかった宿の主人が、久々に来訪をとがめた時に詠んで返した歌だと言われている。紀貫之の飄々とした人柄が垣間見える一首である。

壬生忠岑の歌

春きぬと 人はいへども うぐいすの なかぬかきりは あらじとそ思ふ

【現代語訳】「もう春がきた」と人が言ったとしても、鶯が鳴かない限り、春はまだ訪れていないと思う。

紀貫之と『古今和歌集』の編纂を行った壬生忠岑

壬生忠岑は、本来は宮中に上がることのできないほど、身分の低い役人であったにも関わらず、その歌の腕を買われ、天皇や、近親の貴族などの歌合せ会にたびたび招かれていたほどの名手である。

凡河内躬恒の歌

心あてに 折らばや折らむ 初霜の おきまどはせる 白菊の花

【現代語訳】もしも手折るならば、あてずっぽうに折ってみようか。真っ白な初霜がおりて見分けがつかなくなっている、白菊の花を。

同じく、編纂を行った凡河内躬恒

凡河内躬恒は、紀貫之と並び、当時の代表的歌人として宮廷の宴へ参上していた。

彼もまた下級役人であったが、その歌の才能は当時から絶賛されていたのである。

紀貫之の晩年

紀貫之は晩年、土佐(現在の高知県)へ転勤になり、4年間勤務した。

勤務が終わり、京への帰り道を日記にしたのが、日本最初の日記文学と言われている『土佐日記』である。

この『土佐日記』は仮名文字で書かれており、紀貫之が女性のふりをして書いたものだと言われている。

歌人として名誉を手にした紀貫之だが、官吏としてはさほど出世のできないまま、晩年を過ごすことになった。

当時の平安京は藤原一族が権威をふるっており、紀貫之の祖先である紀家は、藤原氏との権力争いに破れ、没落した一族だったからだ。

だが、紀貫之の残した多くの功績は、今日の和歌・文学界において大きな財産となっている。

晩年はひっそりと暮らし、50代頃にその生涯を終えたと言われている。

この記事へのコメントはありません。