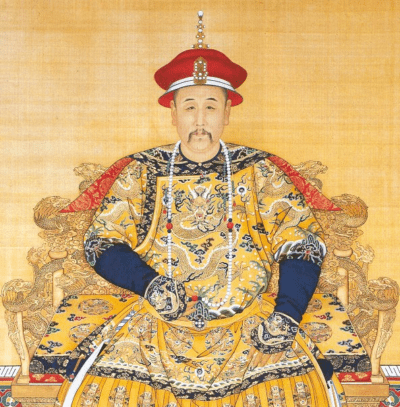

なぜ「地獄の任務」が取り合いになったのか?

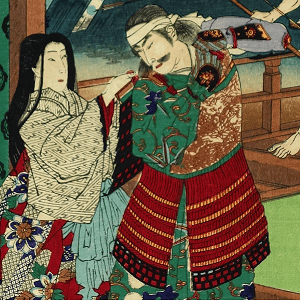

画像 : 官差と女性囚人 イメージ 草の実堂作成(AI)

寒風吹きすさぶ山あいの古道。雪に覆われたその細い道を、足に鎖をつけた女囚たちが、血のにじむ足跡を残しながら一歩一歩進んでいく。そのすぐ脇を、腰に膨れた銭袋をぶら下げた官差が、頬を紅潮させて歩いていた。

疲れの色はなく、どこか誇らしげな表情すら浮かべている…

彼らは「官差(かんさ)」、つまり地方の官庁から任務を受けた下役人である。

罪人の護送、逮捕、文書の伝達などを担う実務担当で、いわば行政機構の現場部隊だ。

本来なら、囚人を遠方へと送り届けるこの役目は、寒さや飢え、山賊に襲われる危険など、誰もが敬遠する“地獄の任務”である。

だが、もしその囚人が「女性」であれば、話はまるで変わる。

女囚の護送、それは清代をはじめとするかつての中国において、官差たちの間で「最も人気のある仕事」だったという。

なぜ、命がけの長距離任務が、彼らにとって良い仕事だったのだろうか。

なぜ女囚護送が人気だったのか? 3つの理由

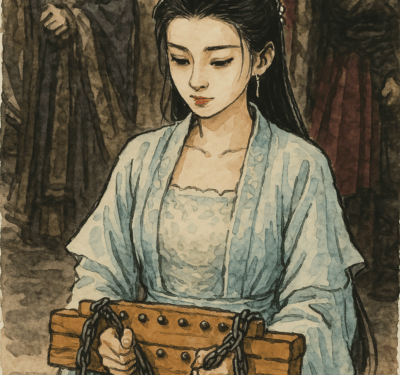

画像 : 囚人護送 イメージ 草の実堂作成(AI)

本来ならば、囚人の護送ほど割に合わない仕事はない。

原則として、馬も車も支給されず、官差も囚人も数千里の道のりをすべて徒歩で踏破せねばならなかった。ごく一部の例外として、賄賂で馬車や毛布が用意されることもあったが、それは制度で保証されたものではなかった。

囚人が逃げれば、自らの首が飛ぶ。山賊に襲われても、すべては護送役の責任である。

それが千里を超える長距離任務となれば、リスクはさらに増大する。

だが、こと「女囚」の護送となれば、多くの官差が喜んでこの仕事を引き受けようとし、時に「奪い合い」すら起きたという。

その背景には、大きく分けて3つのメリットがあった。

1. 女囚は金になる

画像 : 唐代永泰公主墓室壁畫的宮女 public domain

流刑となる女性の多くは、庶民ではなかった。

むしろ高官の妻女や名家の令嬢など、家族の罪に連座して流刑を科された「貴人の身内」であることが多かったのだ。

こうした女囚たちは、身につけた装飾品や財物を差し出すことで、官差に便宜を頼み込むことが多かった。護送ルートを穏やかな道に変えてもらったり、食事や寝所の待遇を改善してもらったりと、すべては金次第であった。

また、家が潰れても人脈は生きており、裏から役所に話を通すことで、護送隊に贈り物を届けることもできた。

つまり、女囚を運ぶたびに小遣いが入り、合法的に賄賂を受け取れる仕組みができあがっていたのである。

2. 逃げない、暴れない、文句も言わない

男囚の場合、逃走や反抗のリスクが常に付きまとう。

中には武勇に優れた者もおり、護送中に官差を襲って逃亡を図ることさえあった。

対して女囚は、多くが無力で、体力もなく、逃げ出す力も反撃する余地もない。

だからこそ安心安全かつ楽で、金にもなる。

これほど「都合のいい仕事」はなかったのである。

3. 合法的にやりたい放題

画像 : 上衣を剥がされる女性囚人イメージ 草の実堂作成(AI)

最も陰湿な理由が、ここにある。

辺境への流刑は、都市から何千里も離れた長旅である。その過程においては法の目は届かない。

助けを呼ぶ者もおらず、訴え出る場もない。

そんな中で、一部の官差は女囚に対して性的な暴行を行った。

また、幼い子どもを連れた女囚も多く、後に現地での生活が立ち行かずに、子を人身売買に出す例も少なくなかった。

中には、そうした弱みに付け込む官差もおり、「夜を共にすれば、子どもを売らずに済むように手を回してやる」といった取引を持ちかける者もいた。

金になり、安全で、貴族の女性を好き放題できる。

三拍子揃った好待遇の任務、それが、女囚の護送だったのだ。

女囚の命運を握る「鍵」とは

画像 : 極寒の流刑地 寧古塔 イメージ 草の実堂作成

護送の現場では、女囚の命運は官差の胸三寸で決まった。

食事を出すか、凍死させるか、枷(かせ)を緩めるか、痛めつけるか……すべてはその場にいる官差の気分次第であった。

たとえば、ある官差が女囚の足かせを解き、その代わりに翡翠の簪(かんざし)を要求したという話がある。

また、護送隊が支給された冬用の綿衣をすべて質に入れてしまい、女囚を衣一枚で凍えさせた結果、道中で数人が命を落としたという報告もある。

これらの実態は、刑案に関する情報や判例などをまとめた『刑案彙覽』や『大清律例』の補例、各地の地方志や訟案録などに記録されており、女囚の持ち物や命さえもが交渉材料として扱われていたことがわかる。

さらにひどいのは、生きているはずの囚人が「途中で死亡した」と偽って報告されるケースだ。

実際には、金で地元の土司(辺境の豪族)に側女として売られ、官差たちが人数分の報奨金を懐に収めていたのだ。

画像 : 清の第5代皇帝・雍正帝(ようせいてい)愛新覚羅胤禛 public domain

清の第5代皇帝・雍正帝(ようせいてい)は、こうした行為を「賊より悪し」と激怒したが、処罰は徹底されず、同様の事件はその後も続いたという。

こうした腐敗を可能にしていたのは、単に個人の悪徳だけが理由ではない。

むしろ官僚機構そのものが、下級役人の不満を抑える“ガス抜き”として、こうした実態を黙認し、現場の裁量として事実上容認していたのである。

たとえば明代の刑罰制度では、囚人を辺境へ送る際の距離や所要期間に明確な上限が設けられていた。

其無極邊字樣者遠不過三千里,程限不過一二月

意訳:「極辺」(特に遠隔の地域)の指定がない者については、配流先は三千里を超えない範囲とし、旅程の期間は一〜二か月以内に収めるものとする。

引用『大明律』「徒流遷徙方条例」

この基準から逆算すると、護送隊は一日四十〜五十里の行程を前提に移動することが想定されており、当時の制度設計においても、官による食糧や宿泊の手配も含めた制度的な護送管理が行われていたことがうかがえる。

※なお、日本の「一里」は約3.9kmであるのに対し、明代中国の「一里」は約560メートルと大きく異なる。ここでの「一日40〜50里」の行程は、日本の感覚で言えば約22〜28kmに相当。

だが、実際には多くの官差が一日に70里以上を歩かせ、食事もろくに与えなかった。その理由は簡単だ。

早く届ければ、浮いた日数分の費用が官差の“儲け”となり、上からも見逃されたからである。

つまり、制度の運用そのものが最も弱い者(この場合は女囚)に、しわ寄せされるように設計されていたということだ。

画像 : 女性囚人 イメージ 草の実堂作成(AI)

女囚にとって、国法の名のもとに行われた護送は、正義ではなく、誰にも救われることのない「合法の私刑」に他ならなかった。

そして、そんな旅の案内人こそが、下級の官差たちだったのである。

消えた制度

しかし清朝末期、女囚の護送制度は徐々に姿を消していった。

流刑そのものも廃止され、官差による長距離の護送も、警察制度の導入とともに歴史の表舞台から退いていく。

とはいえ、この制度の背景にあった構造自体がすぐに消えたわけではないだろう。

制度がどう運用され、誰が利益を得て、誰が犠牲となるのか。

女囚の護送という一つの制度をたどることは、そうした視点で歴史を見直す手がかりとなるはずだ。

参考 : 『清稗類鈔』『大明律』『刑案彙覽』他

文 / 草の実堂編集部

この記事はYoutubeでイラストやナレーション付きでご視聴できます↓

一日に歩く距離が以上。物理的に不可能。

実際には多くの宦官が70里以上を歩かせ。。

200km以上をどうやって一日で歩く?

kmの間違いじゃないのか?

ご指摘ありがとうございます。

以下の補足が抜けてましたので、文中に追記させていただきました。

※なお、日本の「一里」は約3.9kmであるのに対し、明代中国の「一里」は約560メートルと大きく異なる。ここでの「一日40〜50里」の行程は、日本の感覚で言えば約22〜28kmに相当。

ありがとうございました。

興味深く拝読しました

中国の歴史ドラマにハマっています

いつの世も悪徳役人は居るものですね

ですが、日本の歴史を見るとここまでヒドく無かったような…

中国は大昔から大陸さながら異民族の壮絶なサバイバル。情け容赦無く合理的です。宦官、纏足、何人もの血と涙が流れたでしょうか。恐ろしいです。日本と違いますね、とっくの太古に天皇皇族もしくは日本そのもの?は亡き者でしょう

ファンタジードラマでは想像出来ないですね…ありがとうございます。

本当は怖い漢字の起源ってアプリで特に記憶に残ってるのが七、号、了の起源

嫌気が差して日本に逃れてきた人も多かったのではと想像しちゃう

彼の地は太古からめちゃくちゃ

こんな歴史を持つ中国を相手に外交する日本。今や官僚はマーチと地方国立。太刀打ちできないでしょうね。