皇后と距離を置いたラストエンペラー

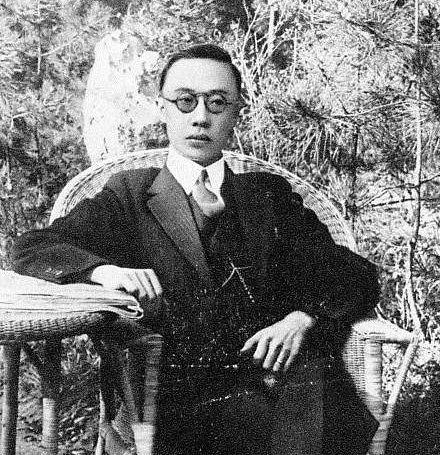

画像:満洲国皇帝時代の溥儀 public domain

愛新覚羅 溥儀(あいしんかくら ふぎ)は、清朝および中国史において「ラストエンペラー」、すなわち最後の皇帝として知られている。

清朝滅亡後には、日本の後押しを受けて満洲国の皇帝にも就き、王朝の終焉から近代へと移り変わる時代の中を生きた人物であった。

1906年2月7日、北京の醇親王府に生まれ、1908年、わずか2歳余りで皇帝として即位した。

清朝末期は、列強の圧力と国内の混乱が続き、王朝の仕組みそのものが行き詰まりを見せていた時代であった。

そうした状況のなかで、幼い溥儀は皇帝として表に立たされた。

溥儀自身が政治を理解し、判断できる年齢に達する前に、清朝は急速に崩れていった。

1911年の辛亥革命を経て、翌1912年2月、退位詔書が発せられ、清朝は名実ともに滅亡した。

しかし清室優待条件により、溥儀は退位後も紫禁城に住み続け、尊号を保ちながら太監(宦官)や宮女たちに囲まれた生活を続けた。

最終的に1924年、馮玉祥の政変によって紫禁城を追われるまで、溥儀は現実と虚構が入り混じった特殊な空間で成長したのである。

紫禁城を出た後の溥儀は、天津で暮らし、日本の関与によって満洲国の元首となり、敗戦後はソ連軍に拘束されたのち中国へ引き渡された。

撫順での戦犯改造を経て1959年に特赦されるまで、その立場は大きく変わり続けたが、どの段階においても溥儀は自ら主導権を握る存在ではなく、常に「置かれた役割」を演じさせられる立場にあった。

こうした人生の中で、溥儀の私生活、とりわけ結婚生活は、しばしば不可解なものとして語られてきた。

彼は皇后や側室がいたにもかかわらず、彼女たちと親密な関係を築けず、夫婦関係が成立していなかったとされるからである。

なぜ溥儀は、最も身近であるはずの女性との関係を避けるようになったのだろうか。

紫禁城は楽園ではなかった

画像 : 1900年の紫禁城、景山からの神武門の眺め public domain

紫禁城と聞くと、豪華な宮殿や贅を尽くした暮らしを思い浮かべがちである。

しかし、溥儀が幼少期を過ごした紫禁城は、必ずしも安らげる場所ではなかった。そこは広大で閉鎖的な空間であり、幼い皇帝にとっては自由を奪われた生活の場でもあった。

溥儀が紫禁城に入ったのは、まだ言葉も十分に話せない年齢である。

画像 : 溥儀(宣統帝)の油彩肖像画(1908年) 作者不詳 Public domain

父母と引き離され、見知らぬ大人たちに囲まれ、日常の行動すべてが儀礼と規則によって管理された。

歩き方、話し方、食事の仕方に至るまで細かく決められ、失敗すれば叱責や罰が待っていた。

太監や宮女たちは溥儀に跪き、表向きは服従を示したが、実際の判断や生活の主導権は大人たちに握られていた。

誰を信じてよいのか分からず、感情をそのまま表に出すことも許されない環境で育ったのである。

また、紫禁城は外界から隔絶された世界であった。

城外へ出ることや、同年代の子どもと自然に遊ぶ機会もほとんどない。

遊び相手は太監や年上の付き人ばかりで、子ども同士の自然な関わりを学ぶ機会はほとんどなかった。

そのため、人との距離の取り方や関係の築き方も、どこか歪んだ形で身についていった。

このような環境は、溥儀の人格形成に大きな影響を与えた。

後年、溥儀が人間関係、とりわけ女性との密接な関係に戸惑いを見せた背景には、この閉ざされた宮廷生活が深く関わっている。

宮女たちとの体験がトラウマに?

画像 : 皇后婉容と清貴婦人たち Public domain

溥儀の女性観を語る際、避けて通れないのが、少年期に宮中で体験したとされる出来事である。

とくに知られているのは、成長期の溥儀が太監の手配によって「年上の宮女たちと関係を持たされた」という証言である。

この話は、溥儀自身の回想ではなく、戦後に近しい人物へ語った内容を、第三者が記録したものとして伝わっている。

代表的なものが、中国共産党政権下で溥儀が収容されていた撫順戦犯管理所時代に、同じ施設にいた沈醉(しんすい ※元国民党軍統幹部)へ口述したとされる証言である。

そこでは、十代前半の溥儀に対し、太監が複数の宮女を寝所に送り込み、半ば強制的に「帝王としての性」を教え込んだ、と語られている。

相手は年上で、しかも選択権は溥儀側にはない。

拒否や戸惑いが尊重される余地もなく、「皇帝だから当然」「後継のために必要」という論理で進められたとされる。

幼少期から自己決定の経験をほとんど持たなかった溥儀にとって、この体験は強い混乱を伴ったに違いない。

一方で、これらの証言は一次史料ではなく、数十年後の回想や聞き書きに基づくものであり、記憶の変容や語り手の立場が影響している可能性は否定できない。

ただし、完全な創作とも言い切れない。

清朝に限らず、少なくとも漢代以降、後宮制度が整えられて以降は、皇帝の私生活は個人的な領域ではなく、国家秩序の一部として管理されてきた。

成長の時期や後宮との関係の持ち方に宦官や女官が関与する慣行が存在しており、清朝末期の宮廷もまた、こうした長い制度的伝統の延長線上にあったのだ。

問題は、その経験が溥儀個人にどのような影響を与えたかである。

彼は後年、女性との行為に対して強い疲労感や嫌悪感を覚えるようになったと語ったとされる。

紫禁城という閉鎖空間で、未成熟なまま半ば強要された出来事として見れば、後の結婚生活や女性との距離感を理解するための重要な手がかりであることは確かである。

結婚生活の破綻と溥儀の晩年

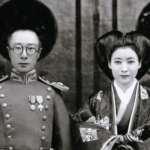

画像 : 天津時代の溥儀と婉容 public domain

溥儀が成年後、女性との関係に積極的でなかったことは、複数の史料や証言から確認できる。

皇后や妃を迎えながらも、夫婦関係は長く噛み合わず、精神的な距離が埋まることはなかった。

最初の結婚相手である婉容(えんよう)とは、形式上は皇帝と皇后でありながら、日常生活ではほとんど心を通わせることができなかった。

一方の婉容も、期待された「皇后像」と現実の孤独との間で精神的に追い詰められていく。

二人の関係は、互いを傷つけ合うというより、そもそも成立する前からすれ違っていたと言える。

その後の結婚や同居関係においても、溥儀は女性に対して距離を保ち続けた。

画像 : 溥儀と最晩年の妻・李淑賢(りしゅくけん)public domain

後年の妻である李淑賢(り しゅくけん)の証言では、夫婦生活がほとんど成り立たず、精神的な支え合いも難しかった様子が語られている。

溥儀自身も、身体的・心理的な問題を自覚しており、医師の診断記録や治療の試みが残されている。

注目すべきは、溥儀は決して女性を嫌悪していたわけではなかった点である。

彼はむしろ、人間関係全般に不器用で、親密さや対等な関係の築き方を学ぶ機会を奪われていた。

幼少期から皇帝という立場に置かれ、命令する側でありながら主導権がなかった彼にとって、感情を共有する関係は極めて難しかった。

晩年の溥儀は、ひとりの市民として静かな生活を送ろうとした。

そして過去を語り、記録として残すことで、自身の人生を整理しようとした姿も見て取れる。

彼が女性との関係をうまく築けなかったのは、好悪の問題ではなく、人間関係を築いていく経験そのものを奪われてきた人生に根ざしていたのかもしれない。

参考 :

愛新覚羅溥儀『我的前半生』沈醉『我的特务生涯』

Reginald F. Johnston『Twilight in the Forbidden City』他

文 / 草の実堂編集部

この記事へのコメントはありません。