現在の北海道が日本人による統治を迎えたのは日本の歴史の中で見れば比較的最近のことで、1885年(明治18年)のことである。

それまでは、日本人(和人)は「松前藩」にとどまり、また外の藩からは交易という形で現地の人々「アイヌ」と関わりを持ってきた。しかし、交易は双方の利害に関わることであり、片方が損失を被るような交易はもう一方への敵対心を煽ることになる。そしてそれがこじれれば戦争に至ることもある。

比較的文明の進んだ国が、自己の勢力下にない場所で現地住民と「交易」という名の不平等な取引を持ちかけ、最終的にその地を支配するというやり方は人類の長い歴史においていくらでもその事例が挙げられる。

今回は、北海道に住む「アイヌ」と、その地へ進出しようとする日本(和人)との間で起こった戦争、「シャクシャインの戦い」について解説しよう。

「シャクシャインの戦い」とは?

蜂起の指導者シャクシャイン像(現存せず)

学校教育における歴史の授業などで「シャクシャインの戦い」という名称自体は広く知られている。

北海道において、当時の日本側の藩「松前藩」とアイヌの指導者「シャクシャイン」との間に起こった戦争で、特に北海道においては郷土史のひとつとして語られるところである。

しかしながら、多くの人が「シャクシャインの戦いは、和人によって弾圧されてきたアイヌが一致団結して和人に抵抗しようとして鎮圧された」という程度の認識であるかもしれない。

もちろん、シャクシャインの戦いはアイヌが和人に対して蜂起を行った事件ではあり、その認識も間違いとまでは言えないが、単純な「日本人対アイヌ」として片付けるのは早計なのである。

「蝦夷地」の特殊性と「商場知行制」

まず、当時の時代背景から解説する。

当時の北海道「蝦夷地」は、日本側の一部領域の統治者としての「松前藩」と、「アイヌ」との両方が存在する土地だった。

当時の日本・和人とアイヌとの関係は、おおむね「交易」という形で形成されていた。北海道には松前藩が存在していたが元々はアイヌは松前藩のみならず、どの藩の和人であっても広く交易を行っていた。しかし17世紀頃に幕藩体制が築かれたころから、松前藩が幕府の後ろ盾を得てアイヌとの交易を独占するようになった。

これはアイヌ側から見れば(松前藩以外の)和人との交易が制限されたことを意味した。また、アイヌとの交易を松前藩が独占するための体制として「商場知行制」という制度によって交易を管理した。これは松前城下で交易を行うという従来の方法から、北海道各地に「商場」を設定して家臣を派遣し、それぞれに交易権を与えるかわりに許可外の交易を強力に取り締まらせるという意味もあった。

この「商場知行制」は、北海道(蝦夷地)特有の制度であった。

アイヌ諸集団の情勢

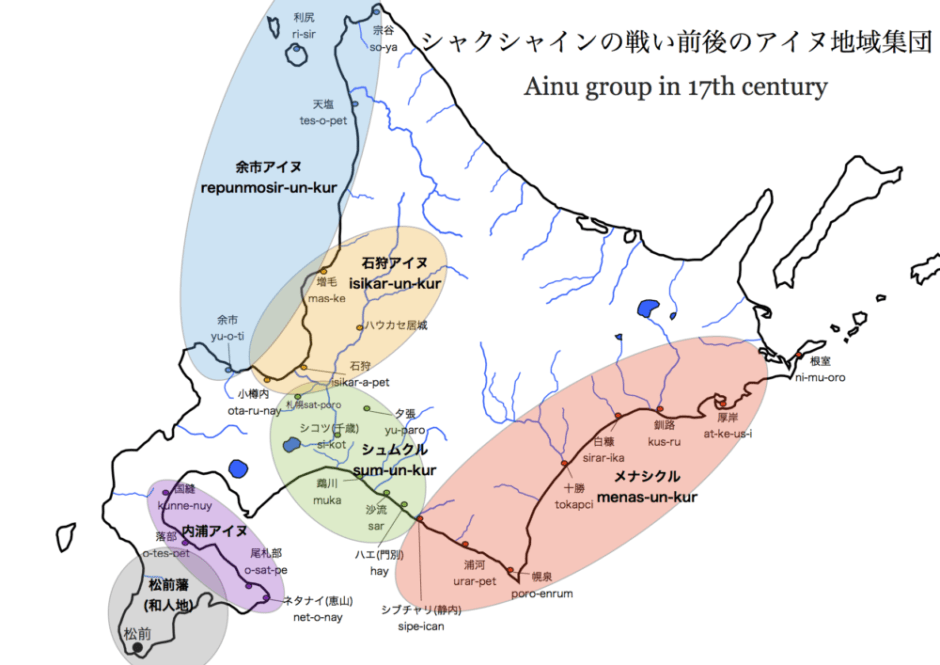

北海道にはもともとアイヌ諸集団が各地に点在していたわけであるが、当然、アイヌ同士が当初から緊密に連携していたとか、あるいは統一された「国家」のような形態であったわけではない。むしろ諸部族がある程度独立性を保っていたとみるべきであろう。

このような状態を表すエピソードとして、イシカリ(現在の石狩地方)の惣大将(※後述)、ハウカセの「松前殿は松前殿、我等は石狩の大将」という言葉もある。しかしその中でも有力な部族というものが2つ存在し、中小の集落はそれらにある程度追随していたとみることができる。

シャクシャイン時代の北海道 wiki c カラ

この2つの部族というのが、「シブチャリ(現在の新ひだか町静内近辺)」を境とし、以東の太平洋沿岸の集団である「メナシクル」と、以西の「シラオイ(現在の白老郡白老町近辺)」までを勢力圏としていた「シュムクル」であった。

この両勢力はシブチャリの漁業権をめぐって度々対立を起こしており、多くの死者を出すほどの戦が古くからあったとされる。

さて、この「メナシクル」と「シュムクル」の首長であったのがそれぞれ「カモクタイン」、「オニビシ」という人物であった。これら両者は、松前藩から見ればいわゆる「有力首長」であり、それぞれに「惣大将」という和人側の、いわば「役職」を与えてアイヌ側との交易や交渉における窓口としていた。

松前藩側はこの両者の対立を認識しており、対立が激化すると調停役を務めることがあった。

松前藩側の論理では、おそらく大規模な対立が起こることで大勢のアイヌが死亡する(働き手がいなくなる)ことは避けつつも、むしろこの両集団がある程度対立しているほうが統治しやすかったのであろう。ラテン語にある「分断して統治せよ(Divide et impera )」という論理である。

この両者の対立が深刻化したのは1653年、メナシクルの首長であるカモクタインが、シュムクルの首長であるオニビシの手によって殺害され、カモクタインに代わり「シャクシャイン」が首長となったことに端を発する。

和人(日本人)vsアイヌの図式が確立した「ウタフの死」

さて、1653年に起こったオニビシによるカモクタインの殺害であるが、本来であればメナシクル対シュムクルという大規模な戦争に発展してもおかしくない状態であった。

しかし、オニビシ・カモクタイン両者に「惣大将」としての立場を与えていた松前藩はこの両者の仲裁に乗り出し、1655年には両者が一度講和する。

しかし1667年にはふたたびシュムクルの首長・オニビシの甥が、シャクシャインの同盟関係にある領地(ウラカワ:現在の浦河周辺)で鶴を狩猟したことから、ふたたび対立が激化し、1668年に今度はシャクシャインがオニビシを襲撃し殺害した。

シュムクル側のアイヌは、首長であるオニビシを殺害されたことを受け松前藩に使者を出し、報復のため武器を供与するよう要請した。これは当時、講和を仲介したことによりシュムクル側は親松前藩的な態度であったことがうかがえる。しかし松前藩側はこれを拒否した。

失意の中帰路に着くシュムクル側の使者「ウタフ」だったが、不運なことに道中で疱瘡にかかり死亡した。この「ウタフの死」が「松前藩によって毒殺された」という誤報としてアイヌ側に伝わった。

これによりメナシクル・シュムクル両陣営のアイヌ、またその他の中小のアイヌ諸集団においても一気に和人側への不信感・敵対心を高めることとなったのである。

もとより和人に有利な条件での漁業交易や商場知行制により、少なからず和人に対して反感を持つアイヌも少なくなかった情勢である。加えてこの時期の北海道では渡島駒ヶ岳、有珠山、樽前山などの火山が相次いで噴火を起こしており、この噴火による降灰によってサケの不漁が起こるなどアイヌ側の生活条件も悪化していた。

シャクシャインはアイヌ諸集団、さらにはこれまで対立してきたシュムクルのアイヌに対しても「和人に対しての一斉蜂起」を呼びかけた。

そして1669年、シャクシャインが呼びかけに応じた北海道内のアイヌ集落が一斉に蜂起した。東は「シラヌカ(現在の白糠町)」から、西は「マシケ(現在の増毛町」までというから、北海道のかなり広範囲にわたる蜂起であったことがうかがえる。

シャクシャインと松前藩との戦闘経過

蜂起の指導者シャクシャイン wiki c

シャクシャインによるアイヌの一斉蜂起は、和人側にとってはまさに「晴天の霹靂」であった。

一斉蜂起したアイヌはおよそ2千ともいわれ、和人の交易商船や砂金掘り場などが襲撃され、和人側は兵よりもむしろ労働者などの民間人に多くの死者を出すことになる。

松前藩側は蠣崎広林が兵を率いて「クンヌイ(現在の長万部町)」へ出陣すると同時に、幕府へ救援を要請した。幕府側はこの救援要請に応じ、弘前藩(津軽氏)、盛岡藩(南部氏)、久保田藩(佐竹氏)の3藩より兵と武器を送った。

指揮を執る蠣崎は、津軽・南部藩から鉄砲を借り受け、弓矢を主体とするシャクシャインの軍を武器の優勢によって押し留めつつ、親松前的なアイヌの集落を恭順させ、シャクシャインの軍の切り崩しを図った。

ウタフの死によって蜂起したアイヌ側であったが、もともとシャクシャインやメナシクルと関係が悪かった部族も多く、中立を表明し蜂起に参加しなかった部族もいた。それどころか松前藩の味方として戦闘に加わるアイヌもおり、日本対アイヌという単純な図式とはならなかったことがうかがえる。

シャクシャインの軍は次第に不利となり、本拠地であるシブチャリに撤退して徹底抗戦の構えを見せていたものの、やはりここでも鉄砲が威力を発揮し、松前藩側よりシャクシャインの助命、宝物を松前藩側に提出することなどの条件で和議を申し入れ、これにより和睦が成立するかと思われた。

しかしシャクシャインら蜂起軍の首脳は和睦の酒宴で謀殺され、指導者を失った蜂起軍は瓦解、シブチャリのチャシ(集落の中心施設)も陥落することとなった。

「シャクシャインの戦い」後に何が起きたか

シャクシャイン城址

ある国家が現地民族との戦争に一定の勝利を収めると、その後に待っているのは一方的な支配と搾取というのが一般的である。

アイヌもその例外ではなく、商場知行制の貫徹・強化や蜂起に参加しなかった集落に対しても「七ヵ条の起請文」によって服従を誓約させるなど、政治・経済両面での支配が強化された。

アイヌは男女それぞれに、16,7歳に至れば労働なり身売りなりと、離島へ送られるといった扱われ方であったようである。

このあたりの記述は、松浦武四郎の「知床日誌」に詳しい。

おわりに

「不当な支配者に対し、現地の住民が一致団結して立ち向かった」というのは、いかにもエピソードとして美しい。

もちろん北海道においてアイヌは、和人から持ちかけられた交易によって不平等な扱いを受けていたことは間違いがない。しかしながら、「自分たちの民族」という統一化されたアイデンティティや、それをもとに強固な結束によって侵略者を退治するというストーリーは、やはり空想上のものであるのかもしれない。

実際のところ自分たちと関わる隣人、それも自分たちよりも近代化している周辺勢力に対して戦争を起こそうというのは尋常な決意でできるものではない。下手をすれば今より待遇が悪くなるかもしれない。そうした懸念から、「今の権益を守るために、支配者側につく」という選択もまた、指導者として誤りとも言い切れない部分があるだろう。

シャクシャインが本当に「自分たちの民族のため」として蜂起したのか、シャクシャインにつかず、松前藩側として参戦したアイヌは本当に日本人側の味方をしたかったのか。

戦争を善悪で語るほど愚かなことはないが、少なくともこの「シャクシャインの戦い」は、「善たるアイヌが悪たる日本人と戦った」と単純に考えることはできないし、「アイヌ」という人々を一括りにして、統一化された民族理念のもとに行われた戦いという単純な歴史でもないのである。

とても興味深いお話でした。北海道出身者でありながら、教科書の理解しかありませんでした。やはり集団の対立は単純に分かりやすい見方ばかりすべきではないと感じました。ありがとうございます

大変興味深く拝読致しました。歴史はある程度単純化されて後世に伝わる事が多い事は事実ですが、アイヌの件に関しては和人VSアイヌの対立構造にしたい人達がいると思います。対立、分断、差別を強調、或いは演出するのは昔からの彼ら農政常套手段です。