画像:ランバル公妃の死 wiki c Johannot,Antoine

18世紀後半のフランス、華やかなヴェルサイユ宮殿に、一輪の花のように人々の目を引く女性がいました。

彼女の名はマリー=テレーズ=ルイーズ・ド・サヴォワ=カリニャン、通称「ランバル公妃」として知られています。

この高貴な公妃は、フランス王妃マリー・アントワネットと深い友情を育み、その献身的な姿勢によって歴史に名を刻みました。

しかし彼女は、あまりにも無惨な最期を遂げることになります。

今回は、そんなランバル公妃の生涯と、マリー・アントワネットとの純粋で悲劇的な友情の軌跡をご紹介いたします。

高貴なる出自と若き日の結婚

画像:ランバル公妃 public domain

マリー=ルイーズは1749年9月8日、イタリアのトリノに生まれました。

父はサヴォイア家の分家であるカリニャーノ家の当主ルイージ・ヴィットーリオ公、母クリスティーネ・フォン・ヘッセン=ローテンブルクも、ブルボン家と縁戚関係にある由緒ある血筋の出身でした。

1767年、18歳となったマリーは、フランス王家の傍系にあたるルイ・アレクサンドル・ド・ブルボン=パンティエーヴル、通称「ランバル公」と結婚します。

※以降、マリーは「ランバル公妃」として知られるようになり、本稿でもこの名で記します。

二人は美男美女の組み合わせであり、家柄の釣り合いも取れていたことから、誰もが羨むような華やかで理想的な結婚として受け取られていました。

しかし、この結婚生活は長くは続きませんでした。

夫のランバル公は結婚後まもなく放蕩にふけり、わずか1年後に病を悪化させて若くして亡くなってしまったのです。

未亡人となったランバル公妃は、舅のパンティエーヴル公に引き取られ、静かな生活を送りながら慈善活動などに身を投じていくことになります。

マリー・アントワネットとの出会い

画像:王妃となったアントワネット (1775年) public domain

1770年、オーストリアからフランスへと輿入れしたマリー・アントワネットと、ランバル公妃が出会ったのはその数年後のことでした。

ヴェルサイユ宮殿で正式に紹介された二人はすぐに親しくなり、深い友情を築いていきます。

当時、まだ十代だったアントワネットは、フランス宮廷の堅苦しい儀礼や陰謀めいた空気に息苦しさを感じており、心を許せる存在を求めていました。

ランバル公妃は、その優雅な立ち居振る舞いと内気ながら誠実な人柄によって、アントワネットの信頼を一身に集めることになります。

1775年、アントワネットが正式に王妃に即位すると、彼女はランバル公妃を宮廷女官の最高職である「王妃家政機関総監(シュランタンダント)」に任命しました。

これは単なる名誉職ではなく、王妃の生活全般を取り仕切り、女官たちの行動を統括する極めて重要な役職でした。

陰る寵愛、ポリニャック侯爵夫人の登場

画像:ポリニャック公爵夫人ヨランド public domain

しかし、この友情にもやがて陰りが見え始めます。

1770年代後半、アントワネットは新たに、ポリニャック侯爵夫人ヨランドと親しくなりました。

社交的で華やかな性格のポリニャック夫人は、内気で繊細なランバル公妃とは対照的な人物で、次第に王妃の寵愛を奪っていきました。

ランバル公妃はこれに対して嫉妬や対抗心を表に出すことなく、距離を置いて一時的に宮廷を離れました。

それでも王妃との絆が完全に断たれることはなく、二人は手紙を交わし続け、ランバル公妃は再び王妃のもとへ戻る機会を得ることになります。

友情は静かに、しかし確かに続いていたのです。

フランス革命が勃発

画像 : フランス革命 テュイルリー宮殿襲撃(8月10日事件) public domain

1789年、フランス革命が勃発すると、ヴェルサイユ宮廷の華やかさは瞬く間に失われ、国王一家は次第に孤立していきました。

この時期、多くの貴族たちが国外へ逃れましたが、ランバル公妃は王妃マリー・アントワネットのもとを離れようとはしませんでした。

前述したように、王妃との関係が希薄になった時期もありましたが、危険を承知の上で王妃の側に留まることを選んだのです。

そして1792年、ついに国王一家がタンプル塔に幽閉されてしまった際も、ランバル公妃は忠義を貫き、その近くに居を構え続けました。

情勢が一層悪化するなかでも、彼女は献身的に王妃の家族の世話を焼きました。

しかし、ランバル公妃は、次第に市民の憎悪の的となっていきます。

「王妃の密偵」として、革命派から敵視されるようになってしまったのです。

「九月虐殺」でのあまりに酷い最後

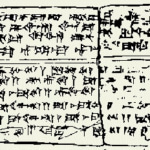

1792年9月、フランス国内は混乱の極みに達していました。

パリの監獄では、多くの貴族や王党派が囚われており、暴徒による監獄襲撃が相次ぎました。

いわゆる「九月虐殺」のさなか、ランバル公妃もラ・フォルス監獄に収監されており、9月3日、革命派の即席裁判にかけられました。

画像 : ラ・フォルス監獄の門外で暴徒に囲まれるランバル公妃 public domain

その場で「王政への敵意と共和国への忠誠」を誓うよう求められた公妃は、信念に従って後者のみを承諾し、王妃や王政への憎悪を否定したと伝えられています。

それを理由に「連れていけ」と命じられたランバル公妃は、抵抗する間もなく監獄の外へと引き出されました。

待ち受けていたのは、凶器を手にした怒れる群衆でした。

彼らは公妃の姿を見るや否や罵声を浴びせかけ、彼女の髪をつかんで引き倒し、容赦のない暴力を加えはじめたのです。

公妃は棒やナイフで滅多打ちにされ、頭部や胴体に無数の傷を負いました。やがて顔は判別がつかないほど腫れ上がり、衣服も血で染まりました。

剥き出しになった身体はさらに損壊され、ついには斬首されたと伝えられています。

遺体は路上に打ち捨てられ、周囲には民衆の嘲笑と怒号がこだましました。

公妃の首は槍に刺されて市中を引き回され、タンプル塔の前にまで運ばれました。

画像:ランバル公妃の首と心臓を槍に刺した群衆がタンプル塔に押し寄せ、王妃に見せつけようとする様子 public domain

これをマリー・アントワネットに見せつけようとしたという証言もありますが、その真偽については史料によって異なります。

いずれにせよ、ランバル公妃の死が王妃にとって筆舌に尽くしがたい衝撃であったことは間違いないでしょう。

公妃の死から約一年後、アントワネットもまた革命裁判を経て断頭台へと送られます。

宮廷という絢爛たる舞台に育まれた友情は、革命という血に染まった時代の中で試練にさらされ、やがて最期を迎えたのです。

身の危険を顧みず、再びアントワネットのもとへ戻ったランバル公妃の決断は、単なる友情の範疇を超えた、深い信義の証でした。

その最期は悲劇的であったものの、彼女の名は王政とともに散った最後の忠臣として今も刻まれています。

参考:

『Mme. Campan, Mémoires sur la vie privée de Marie-Antoinette』

『思わず絶望する!? 知れば知るほど怖い西洋史の裏側』他

文 / 草の実堂編集部

この記事へのコメントはありません。