画像:ノーウィッチの聖マグダラのマリア教会の板絵に描かれたウィリアム(1470年以前) wiki c Amitchell125

1144年3月下旬、復活祭を控えた聖週間のさなか、イングランド東部ノーフォーク州ノーウィッチ近郊の森で、ある一人の少年の遺体が発見されました。

少年の名はウィリアムとされ、年齢はおよそ12歳前後と考えられています。

彼は職人のもとで働く見習いであり、特別な身分を持つ存在ではありませんでした。

しかしその死は町に大きな衝撃を与え、やがて個人の悲劇を超えた歴史の一部へと変貌していきます。

当時の中世ヨーロッパは、宗教的信仰が生活のあらゆる側面を支配し、同時に経済的不安と身分差が人々の心に影を落としていました。

その中で少数派として生きていたユダヤ人は、すでに疑念と敵意の目にさらされる存在でした。

少年ウィリアムの死は、そうした不安と偏見を一気に噴き出させる出来事として受け止められ、やがて「ユダヤ人が関与した」という物語へと姿を変えていきます。

今回はこの少年の死が、なぜ迫害を正当化する物語へと変えられていったのかを、当時の社会背景とともに見ていきます。

少年の怪死に慄いたノーウィッチ

画像:かつてトマスが所属していた修道院は今日大聖堂となっている wiki c Amitchell125

復活祭を間近に控えた聖週間、ノーウィッチの町は、祝祭前の静けさと緊張が入り混じった空気に包まれていました。

そんな中「町外れの森で、少年の遺体が見つかった!」という知らせが、瞬く間に人々の間を駆け巡ったのです。

少年ウィリアムは前日から行方が分からなくなっており、家族や知人は不安の中で夜を過ごしていました。

その不安は、遺体発見の報とともに恐怖へと変わります。

少年の死因については当時から明確な説明がなく、事故だったのか、あるいは何者かによる犯罪だったのかも不明でした。

そうした謎が人々の想像力をかき立て、この事件に意味づけを求める声が次第に広がっていったのです。

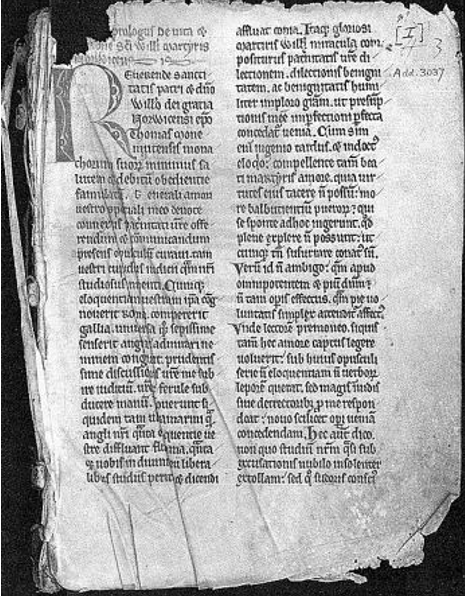

このいきさつを後に詳細に記録した人物が、ノーウィッチ修道院に所属していた修道士トマス・オブ・モンマスです。

彼は事件からしばらく後、1150年代以降に『ウィリアムの生と受難』と呼ばれる書の執筆に取りかかり、長い時間をかけて完成させました。

この書は、ウィリアムを「信仰のために命を落とした殉教者」として描く内容であり、史実の記録というよりも宗教的物語としての性格を強く持っていました。

トマスは少年の無垢さを強調し、その死を神意と結びつけることで、町の人々に強い印象を残す物語を作り上げたのです。

ユダヤ人への疑惑と「血の中傷」

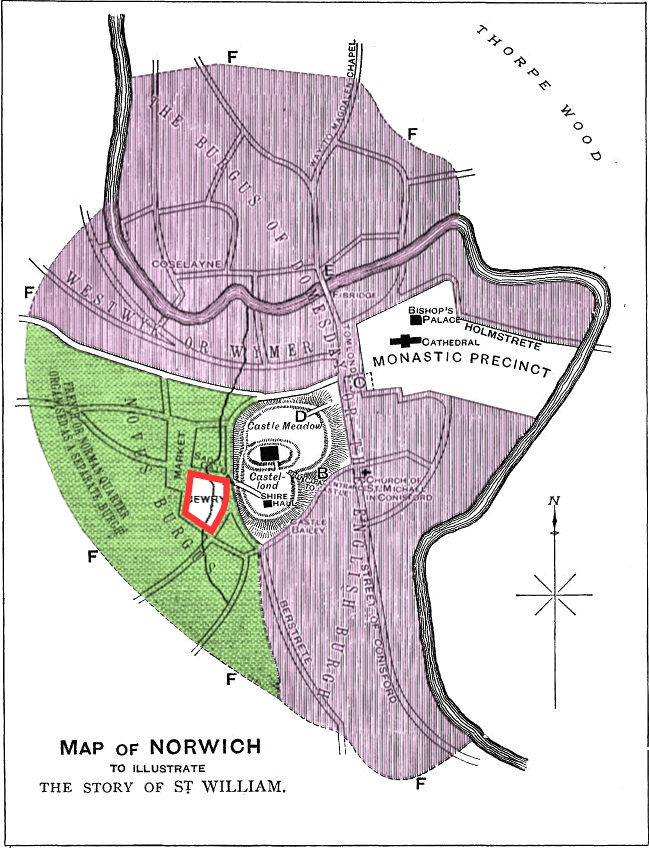

画像:中世ノーウィッチの地図。赤で示されているのがユダヤ人居住地であった区域 wiki c Amitchell125

ウィリアムの死が町に動揺をもたらす中で、噂は次第にある方向へと向かっていきます。

その矛先が向けられたのが、ノーウィッチに暮らす「ユダヤ人共同体」でした。

当時のイングランドでは、ユダヤ人は王の保護民として存在を認められていましたが、同時に金貸し業などを担う立場から、反感を受けやすい存在でもありました。

キリスト教社会の中で異なる信仰を持つ彼らは、日常的に疑念の目を向けられていたのです。

この事件と結びついて語られるようになったのが、後に「血の中傷」と呼ばれる告発でした。

それは「ユダヤ人は、宗教儀礼のためにキリスト教徒の子どもを殺害する」というまったく根拠のない非難です。

ノーウィッチ事件は、この「血の中傷」が明確な形で語られた最初期の事例として知られ、後に「聖ウィリアム事件」とも呼ばれるようになります。

しかし現代の研究では、ユダヤ教の教義にそのような儀礼は存在せず、告発を裏付ける証拠も当時から一切なかったことが確認されています。

それでも不安と恐怖に包まれた社会では、理性的な判断よりも分かりやすい物語が求められました。

少年の不審死という事件は、ユダヤ人に向けられた偏見を強化する材料となっていったのです。

少年の死が生んだ伝説

画像:トーマス・オブ・モンマスの伝記(写本家による写し、ケンブリッジ大学図書館) public domain

トマス・オブ・モンマスが記した物語は、ウィリアムを単なる犠牲者ではなく「聖なる存在」として位置づけました。

彼は「少年の死後に奇跡が起こった」と語り、遺体が清らかな光に包まれたかのような描写を用いて、信仰心を刺激します。

こうした表現は史実として確認できるものではありませんが、当時の人々にとっては説得力を持って受け止められました。

物語は写本を通じて広まり、ノーウィッチだけでなく周辺地域にも影響を与えていきます。

この過程で重要なのは、物語が事実として固定化されていく点です。

ウィリアムの死については、決着した刑事裁判や結論が確認されないまま「殉教者」というイメージだけが広まっていきました。

その過程で「ユダヤ人が関与した」という前提が、暗黙の了解として共有されていったのです。

ただちに大規模な迫害へと発展したわけではありませんが、ユダヤ人共同体に向けられる視線は確実に厳しさを増し、後年の反ユダヤ暴力や告発を正当化する土壌が形作られていきました。

この事件は後世の類似した告発にも影響を与え、やがてヨーロッパ各地で繰り返される「血の中傷」の原型となったのです。

恐怖が社会を支配した時代

画像:1290年イギリスからユダヤ人が追放された様子を描いたロフェンシス本文の挿絵(大英図書館) public domain

ここで、歴史的背景をさらに掘り下げてみましょう。

中世イングランドの社会は、王権と教会の権威が強く、人々の価値観は宗教的世界観によって形作られていました。

理解しがたい出来事は「神の意志」や「悪意ある他者の仕業」として解釈されやすく、理性的な検証は後回しにされがちでした。

ノーウィッチ事件は、そうした社会において恐怖がどのように共有され、拡大していくかを示しているのです。

ウィリアムの死は、原因に確かな証拠を欠いたまま物語として語り継がれ、やがて事実であるかのように受け止められていきました。

結果としてこの象徴化が差別の構造を強化し、その後の民族の歴史全体に影響を与えるようになります。

現代の歴史学は、ユダヤ人がこの事件に関与したとする主張を否定し、当時の社会不安や宗教的偏見がこの物語を生み出したと結論づけています。

こうした疑念や風説が積み重なった結果、最終的には1290年、イングランドで「ユダヤ人追放令」が出され、ユダヤ人共同体は国を離れることを余儀なくされました。

ノーウィッチ事件は、後の追放令を直接引き起こした出来事ではありませんが、反ユダヤ的想像力が形成されていく過程の初期に位置づけられる象徴的な事件であったと言えるでしょう。

参考 :

Rose, E. M. The Murder of William of Norwich: The Origins of the Blood Libel in Medieval England. Oxford University Press, 2015.

文 / 草の実堂編集部

そもそも今のイスラエル等を見てると迫害されてもしょうがない人種だったのではないか?と思う