動物を裁く

動物裁判とは、12~18世紀までヨーロッパ各国(特にフランス)で行われていた裁判であり、罪を犯した動物達が人間同様に裁かれていた。

動物裁判は2つのタイプがあり、1つは世俗裁判所(国王・領主)で行われるもので刑事訴訟に属した。もう1つは教会裁判所に提訴され、民事訴訟に擬せられるものであった。

画像 : 豚の処刑、エドワード・ペイソン・エヴァンス著『動物の刑事訴追と死刑』 public domain

世俗裁判所では人や家畜を殺傷したり、畑や果樹園を荒らしたブタ、ウシ、ウマ、イヌ、ヤギ、などの家畜が裁かれた。有罪の場合の処刑方法は絞首刑が最も多かったが、他には斬首刑、石打ち、生き埋め、四つ裂きなどがあったという。

基本的に処刑方法は人間と同様であり、同じ日に同一の刑吏が人と動物を相次いで処刑することもあった。

教会裁判所において、カトリック教会の司教は裁判官としての職分も持っていた。教会裁判所は特定の刑事事件も扱っており、教会、修道院や墓地で犯された犯罪(窃盗・謀殺・傷害は除く)、あるいは魔術・異端など信仰に反する罪が裁かれた。

司教座教会や修道院内には必ず「牢」が存在していたという。

教会裁判所で裁かれたのはハエ、ハチ、ネズミ、ヘビ、ケムシなどの昆虫や小動物であった。

これら大発生した害虫・害獣が、畑や果樹園などを荒らして汚染するのを防ぐために、呪いの言葉を発したり悪魔祓いや破門制裁の儀式が行われていた。

つまり、これらのことを根拠づけるために裁判が行われたのである。

とはいえ、言葉のわからない動物や昆虫を裁判するというのは、現代の私達からしてみればかなり奇怪に見える。

今回は、この不思議な動物裁判が行われるようになった時代背景、そして実例について解説したい。

自然を征服する人間

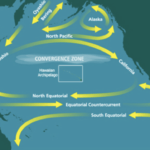

ヨーロッパでは、11世紀頃まで自然の中での狩猟採集生活が送られていた。

しかし11~12世紀頃から本格的な開墾運動が進められるようになった。切り拓いた後の耕地には新しい農業技術などが用いられた。農業技術の革新としてはまず重量有輪犂(ゆうりんすき)、水車、風車の発明と普及があった。

画像 : 重量有輪犂 イメージ

重量有輪犂は古い犂とは違い、重く湿った土地の開拓に適しているだけでなく、農民の労働力の節約や1人あたりの耕作可能面積を増やし、穀物生産量も増大した。

水車は11世紀以降に粉引き以外の用途にも使われるようになり、様々な種類の水車が普及した。12世紀末に風車が出現すると冬でも凍結することがないため重宝されるようになった。また耕作形態として三圃制輪作が進展し、11世紀末~12世紀にかけて生産性の高い農業システムが完成したのである。

ヨーロッパを覆いつくしていた森は切り拓かれ、耕地と農民の集落が広がり、12世紀以降には都市が広がっていった。

動物に対しても狩猟と家畜化が広がっていった。狩りは貴族の活動として多くの手引書が注目された。家畜も耕地が広がるにつれ増えていき、ウシやウマの需要の増大で品種改良も絶えず行われた。

宗教による自然の征服

画像 : キリスト教(イメージ)

また、こうした自然の征服問題には宗教も深く関係していたという。

キリスト教の教義では「神は自然を存在の階梯の最も下に物質として創った」とされている。そのためキリスト教は自然に住まう神々や精霊を崇める自然宗教とは、静かな格闘をくり返していた。キリスト教はなんとかアミニズム的な自然宗教を支配下に置こうとしたのである。

ドイツのある法制史学者によると、教会裁判所での悪魔祓いや呪いの言葉を判決とする裁判は、自然宗教を前提にし、その神々・諸霊を悪魔化して祓い出すための儀式とした。これに対して破門宣告は自然宗教の諸霊をキリスト教共同体にいったん取りこんだ上で、そこから追放するというやり方であったという。

これらによって、人々の中に自然を現実的に捉える感受性が培われていった。自然は近づきがたいものではなく、人間世界に取り込まれて従属するものとなっていったのである。

動物の悪魔化

かつて自然は神秘的な魔性の空間とされていたが、13世紀には魔性は個々の「人格」の中にあるものとされるようになった。

画像 : 悪魔 イメージ

14世紀以降には動物の悪魔化が進展し、動物は悪魔、魔女や魔術と結びつけられた。

悪魔はネコやイヌなどの動物の姿に扮して人々の前に現れ、あらゆる悪事を働くとされた。

動物裁判は動物を人間の法に従属させ、自然を人間世界の条理に従わせることであり、そこでは自然は予想・計算が可能なものとして想定されている。

動物裁判は13世紀以降に本格化し、14~16世紀をピークとして18世紀頃まで続いていたが、自然科学が大きく進歩するにつれ消えていった。

動物裁判は、自然界に対して独善的な人間中心主義が風靡した時代の産物であったと考えられている。

裁判の例(豚に食い殺された少年)

1456年の暮れ頃、フランスのブルゴーニュ地方にあるサヴィニーという村で、5歳のジャン・マルタンという子供が1匹のブタによって殺される事件が起きた。

マルタンは動物が好きで仔ブタ達に餌をやっていた。その時、突然背後から強烈な衝撃を受けるとともに数メートル突き飛ばされた。

マルタンを襲ったのは巨大な母ブタで、狂ったようにいきりたった母ブタはマルタンを突き飛ばした後、食い殺してしまったのである。

マルタンの絶叫を聞いて農民数人が駆けつけたが、そこには見るも無惨なマルタンの姿があった。側には荒い息づかいで口辺に肉片をつけた母ブタと、体中に血を浴びた6匹の仔ブタ達がいた。

その場でブタ達は村人達によって現行犯で捕らえられた。そしてブルゴーニュ地方の慣習法により世俗裁判所で審理されることになった。

画像 : 子供の殺人の罪で裁判にかけられる雌豚とその子豚を描いた「チェンバーズ・ブック・オブ・デイズ」のイラスト。裁判は1457年に行われ、母親は有罪、子豚は無罪となったと伝えられている。 public domain

裁判は1457年1月10日に開かれた。原告はサヴィニーの貴婦人(女領主)で、被告は本来ならブタ達だが、この時は責任者としてブタの所有者が出席した。

検察と弁護、双方の活発な応酬があり、証人達の証言も十分聞かれた。検察官はブタの所有者に「ブタをどうしたいか、ブタへの罰について言うべきことはあるか」などを尋ねたが、所有者は何も答えなかった。

仔ブタ達の共犯性についても議論が続いた。裁判官は本件について、識者・法律家にも意見を尋ねた。そして犯罪は十分立証され、ブルゴーニュ地方の慣習法などにのっとり判決が下された。

母ブタは木に後ろ足で吊るされ、処刑されることになった。仔ブタ達は確かに血だらけの姿で発見されたが、子供を殺して食べたという証拠は何もないとして無罪になった。最終的に女領主に譲渡されたという。

罪を犯した動物の所有者は、領主に動物を没収されたり裁判費用をもたされたりした。

中世の農村では人間と動物は共に雑居し、常に肩が触れ合うような生活であった。そのため事故やトラブルも起きやすかったという。また当時のブタは牙が生えた黒ブタで、イノシシのように獰猛であり、女子供に襲いかかることは十分ありえた。

昆虫や小動物の裁判

また昆虫や小動物の裁判例において、裁判官は出頭出来ない(不可能な)虫やネズミなどに代わって、補佐人や代訟人を任命したりした。熱心な弁護士が被告の権利の主張に躍起になり、その保有権・生存権が認められることもあった。

「破門」は判決における最終手段であり、その前に祈祷や聖水散布、呪いの言葉などが先立って行われた。破門の効果は抜群だったらしく、破門された害虫は全滅し、ネズミなどは慌てて退散したという逸話がある。しかし実際には虫の寿命が元々短いことや、ネズミは穀物を荒らした後に別の場所へと大移動するといった本能的行動であったと考えられる。

動物裁判は、自然と人間の関係の変化期に起こった現象であった。

時代が移っても、自然と人間の関係については常に変化と課題があるように思える。

参考文献 動物裁判 西欧中世・正義のコスモス (講談社)

この記事へのコメントはありません。