闇市で安酒を飲んでいた東海林(演・津田健次郎)との出会いをきっかけに、新聞社に入社したのぶ(演・今田美桜)。

史実でも、のぶのモデル・小松暢さんは、高知新聞社で戦後初の女性記者として活躍しています。

美容、手芸といった女性ならではの記事を担当する一方、GHQのジープに乗ってあちこちに取材に出かける、男勝りな強くてたくましい記者だったそうです。

1年に満たない短い記者生活でしたが、彼女の存在は、後に続く多くの女性記者誕生の端緒となり、のちに「伝説の婦人記者」と呼ばれるようになりました。

今回は、高知新聞社・女性記者第一号となった小松暢さんの、仕事獲得までの経緯と働きぶりを追ってみたいと思います。

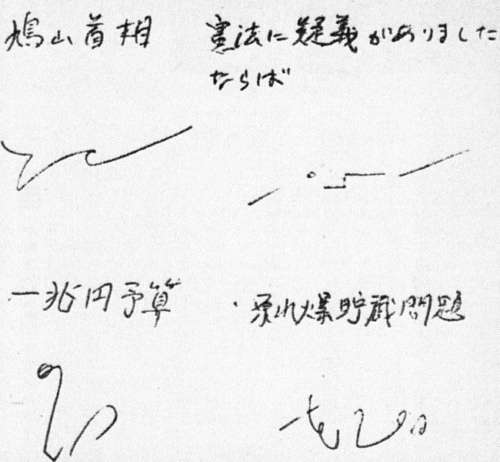

速記を習ったのは、裁縫が苦手で自分で洋服を作れなかったから

画像 : 衆議院式速記の一例 public domain

暢(旧姓・池田)さんは女学校卒業後、しばらく東京で働いたのち、昭和14年に21歳で日本郵船株式会社勤務の小松総一郎さんと結婚。

戦時中、夫は一等機関士として海軍に召集され、終戦直後に病死してしまいます。

7年間の結婚生活でしたが、その間、暢さんは速記を習っていました。

なぜ速記を学ぼうと思ったのか。その理由について、本人はこのように語っています。

私は裁縫とかできないので、自分が着る洋服を人に頼んで作ってもらうため、そのお金は自分で稼がないといけないと思ったの。それで速記を習ったの。

速記を習いに行く時、汽車の時間に遅れそうな時は、家族の中で時間がある人の自転車の後ろに乗せてもらって駅まで行ったのよ。

畑で仕事をしている人たちが、からかうようなことを言っていたけど、そんなこと気にしていられなかったわ

越尾正子著『やなせたかしのしっぽ』より

テープレコーダーが普及していなかった時代、速記は発言を正確に記録するのに必要不可欠な記述でした。

特にメディア文化が花開いた大正時代には速記の需要が高まり、教師などの専門職を目指すよりもハードルが低い速記は、手に職をつけたい女性に大変人気があったそうです。

ちなみに、昭和5年に開校した東京中根速記学校では、授業料月5円で学生科3カ月、普通科6カ月で一般的な速記の技術を身につけることができました。

暢さんが、いつ頃速記を習っていたのかは定かではないのですが、病身の夫を抱え、自活の道を得るために、技術の習得に励んでいたのかもしれません。

入社試験を突破し、高知新聞社に入社

画像 : 連合国軍最高司令官総司令部が入った第一生命館(1950年頃撮影)public domain

夫が亡くなってから8日後、暢さんは新聞で高知新聞社の「婦人記者募集」の記事を目にします。

当時は就職難が深刻な社会問題となっており、女性が仕事に就くのは至難の業でした。

自活の道を模索していた暢さんにとって、婦人記者募集は渡りに舟だったのでしょう。

迷うことなく、彼女はすぐさま応募へと動いています。

筆記と面接試験を経て、昭和21年2月、応募者31人の中から暢さんと深田貞子さんの二人が採用されました。

深田さんは、暢さんより5歳年下の22歳。

教師か医師になりたいという夢を持っていましたが、世間で女性の社会進出が叫ばれるようになり、記者の仕事に魅力を感じたそうです。快活で強い意志をもった女性でした。

ところで、高知新聞社が初となる女性記者を採用した背景には、GHQと良好な関係を築きたいという新聞社の思惑があったようです。

というのも連合国軍の占領下にあった日本では、GHQによって新聞から手紙や電話に至るまで検閲が行われており、記事の内容によっては発行停止命令が下されることもありました。

そのため、GHQのすすめる民主化をアピールしようと、女性記者を採用するに至ったのです。

やなせたかし氏は、60代のときに受けたインタビューの中で、暢さん採用の背景について次のように語っています。

(高知新聞の美人記者第一号と、やなせさんは結婚したんですね。という問いに対して)

これは運命のいたずらだ。(笑い)

戦後、高知新聞でも民主主義が何たるか、よく分からないんで婦人記者でも取ろうということだったらしい。

試験して二人採用した。一人はぼく、もう一人の深田さん(貞子)は編集局長の中平正明さんと結婚したから、高新は二人ともさらわれちゃった。

山田一郎 聞き手『南風対談』続より

結局、暢さんたち女性記者の採用は、高知に駐留していたGHQの幹部たちの賞賛を得ることに成功し、さらに女性の視点で書かれた記事が充実するという副産物をもたらしたのでした。

ユーモアたっぷりな筆致で女性のための記事を執筆

画像 : 終戦直後の女性のセーター『毛糸編物』主婦之友社 昭和22年 public domain

昭和21年2月18日、高知新聞に入社した暢さんは、数カ月間、同期の深田さんと高知県庁や高知市役所の記者室へ足しげく通いました。

見習記者という肩書でしたが、進駐軍のジープに乗って取材に出かけ、戦争で家族を亡くした人の困窮を記事にしています。

その後、新しく発行されることになった「月刊高知」の編集部へ異動になり、暢さんは、得意の速記を活かしてインタビューや対談をまとめたり、夫から譲り受けたドイツ製のカメラを使って写真撮影をしたりと、編集者としての力を発揮しました。

「月刊高知」はたった四人のスタッフで、取材編集から広告料の集金まですべての業務を行っていました。

ある時、なかなか広告代金を支払ってくれない商店へ催促に行った暢さんは、払うのか払わないのか、はっきりしない店主によほどイライラしたのでしょう。

手に持っていたハンドバッグを店主めがけてぶん投げ、 「はっきりしてよ。払うの払わないの!」と啖呵を切り、見事広告料を支払わせたという豪快な逸話が残っています。

そんな「ハチキン」の暢さんは、どのような記事を書いていたのでしょうか?

高知新聞社から刊行された『やなせたかし はじまりの物語』には、暢さんが書いた記事が掲載されています。

スキンケアやヘアスタイルといった美容関連の記事では、先生となった暢さんが読者に美容指南をしてくれるのですが、

「さあ、首っぴきで考えてください。カンニングはいけませんよ」

と茶目っ気たっぷりなユーモアのある文章が綴られています。

また「秋の編物」というタイトルの記事は、着古したセーターをほどいて新しいセーターやカーディガンにリメイクする方法を取り上げ、物のない時代でもおしゃれをしたい女心をとらえた内容でした。

どの記事にも暢さんの個性が感じられ、ペンを走らせる彼女の姿が目に浮かぶようです。

速記の腕を買われ転職

画像 : 空襲で焼失した東京駅の駅舎(1945年)public domain

「月刊高知」編集部で腕を振るった暢さんは、1946年11・12月合併号を最後に、社を去りました。

速記の腕を買われてスカウトされ、上京することになったのです。

一方、同期の深田さんは、GHQの記者会見や満州からの引揚者への取材など、精力的に取材をこなし記事を執筆していましたが、結婚を機に入社から1年ほどで退社しました。

二人の親交はその後も続き、深田さんは東京のやなせスタジオを訪れたこともあったそうです。

終戦直後の混沌とした時代に、高知新聞社に誕生した女性記者二人は、大きな足跡を残し、風のように去っていったのでした。

参考文献

高知新聞社『やなせたかし はじまりの物語:最愛の妻 暢さんとの歩み』

越尾正子『やなせたかしのしっぽ』小学館

山田一郎 聞き手『南風対談』続 高知新聞社

文 / 草の実堂編集部

この記事へのコメントはありません。