1 覇者を餓死させた宦官

紀元前643年10月。

老衰と病に伏した一人の老人が、広く静まり返った宮殿の奥で、豪奢な寝台に横たわっていた。

干上がった唇をかすかに動かし、「水を……水を……」と、ほとんど声にならない声を絞り出す。

その男の名は小白。

後に春秋五覇の筆頭と称され、諸侯を九度会盟し、天下を匡した名君、斉の桓公(かんこう)である。

画像 : 斉の桓公 public domain

かつて彼は、管仲(かんちゅう)という稀代の宰相を得て、斉を春秋最強の国家へと押し上げた。

だが管仲の死後、桓公の内に潜んでいた弱さが露わになる。

管仲が生前、繰り返し「近づけるべきではない」と戒めた小人たちを、桓公は再び身近に呼び戻してしまったのである。

その中でも最も危険な存在が、宦官の豎刁(じゅちょう)であった。

豎刁は、桓公の寵愛を得るために自ら去勢し、後宮に仕える道を選んだ人物である。

この異様な忠誠の示し方に、管仲は強い嫌悪と警戒を示していた。

「人が最も愛するのは己の身体だ。その身体すら惜しまぬ者が、どうして君主を真に愛するだろうか」

これは道徳的な説教ではなく、人間心理を見抜いた極めて現実的な警告であった。

画像 : 斉の宰相・管仲(管夷吾)public domain

桓公は一時はその忠告に従い、豎刁を宮中から遠ざけていた。だが老境に入った桓公は、次第に彼なしでは落ち着かなくなり、ついに豎刁を呼び戻してしまう。

「小人ではあるが、身近にいて心地よい。しょせん宦官に何ができる」

その油断が、国家の命運を決定づけた。

やがて桓公が病に倒れると、豎刁は一気に牙を剥く。

桓公には6人の公子がいたが、豎刁はその中の無詭(むき)を擁立し、宮門を封鎖。食糧と水の搬入を禁じ、外部との接触を完全に遮断した。

宮外には、なお桓公に忠誠を誓う将軍や大臣が数多くいた。

しかし彼らが君主に近づくには、すべて豎刁の許可が必要となってしまった。

こうして、かつて諸侯を震え上がらせた春秋時代の覇者は、自国の宮殿で誰にも救われることなく、静かに餓死した。

死後の光景は、さらに凄惨であった。

王宮の混乱の中で桓公の遺体は60日以上放置され、蛆が湧き、悪臭が立ち込めてから、ようやく葬られたのである。

この一件によって、斉は覇者の地位を失い、春秋時代の勢力図は大きく揺らぐこととなる。

そして豎刁は、中国史上において初めて記録された「国家を崩壊させた宦官」となった。

そして彼はまだ、序章に過ぎなかった。

2 秦帝国を内側から崩壊させた宦官

画像 : 秦の始皇帝は不老不死の霊薬を求めたことで有名である public domain

紀元前210年夏。

中国史上、初めて天下統一を成し遂げた始皇帝は、5度目の巡幸の途上で静かに死を迎えた。

その最期は、旧趙国の地にあった沙丘へ向かう道中の馬車の中であった。

始皇帝の死は、ただちに公表されず、その死を知っていたのは、ごく限られた近臣だけであった。

丞相の李斯(りし)、末子の胡亥(こがい)、そして宦官の趙高(ちょうこう)である。

この密室こそが、秦帝国崩壊の大きな起点となった。

本来、皇位を継ぐはずだったのは、長子の扶蘇(ふそ)であった。

しかし趙高は胡亥を唆し、李斯を取り込み、遺詔を改竄したのである。

その結果、扶蘇は自殺に追い込まれ、名将の蒙恬もまた排除された。

画像 : 秦二世、胡亥。摄于曲江秦二世陵遗址博物馆。 public domain

こうして胡亥が秦の第2代皇帝として即したが、彼は為政者としての資質に欠けていた。

判断力は乏しく、猜疑心が強く、何より自ら決断することを恐れていたのである。

趙高はその弱点を見抜いていた。

趙高は法を語り、秩序を語り、忠誠を装いながら、少しずつ皇帝の判断を奪っていった。

やがて胡亥は、政務を避け、奏上を退け、宮中で享楽に耽るようになる。

この時、秦帝国の統治はすでに空洞化していた。

各地で反乱が相次ぎ、陳勝・呉広の蜂起を皮切りに、各地で武装集団が立ち上がっていた。

だが趙高は事態を過小報告、あるいは意図的に隠蔽した。

一方で、趙高は朝廷内部の粛清を進める。

大臣が少しでも異を唱えれば「謀反」とされ、処刑された。

名将は疑われ、排除され、秦の軍事力は急速に痩せ細っていく。

やがて趙高は、自らの権威を試すため、あの有名な一幕を演じた。

画像 : 趙高 イメージ 草の実堂作成(AI)

胡亥に鹿を献じ、「これは馬である」と言い張り、群臣に同意を求めたのである。

異を唱えた者は次々と処罰され、朝廷には沈黙だけが残った。

そして趙高は、次第に胡亥すら邪魔な存在と見なすようになる。

紀元前207年、ついに趙高は兵を動かし、胡亥に自害を迫ったのである。

胡亥は皇帝の地位を捨て、せめて一侯として生きることを乞うたが、許されなかった。

こうして秦の第2代皇帝・胡亥は、宦官の手で殺された。

その後、趙高は公子の子嬰(しえい)を立て、秦王としたが、もはや帝国は崩壊寸前であった。

ほどなくして子嬰は、趙高の誅殺に成功するが、時すでに遅かった。

劉邦の軍が咸陽へ入城し、子嬰は降伏した。

こうしてついに秦は滅び、天下は項羽と劉邦が争う新たな戦乱の時代を迎えることになる。

豎刁が示したのが「後宮支配による破滅」だとすれば、趙高が成し遂げたのは、「皇帝そのものを操る宦官」という完成形だったといえよう。

3 軍権を握った宦官

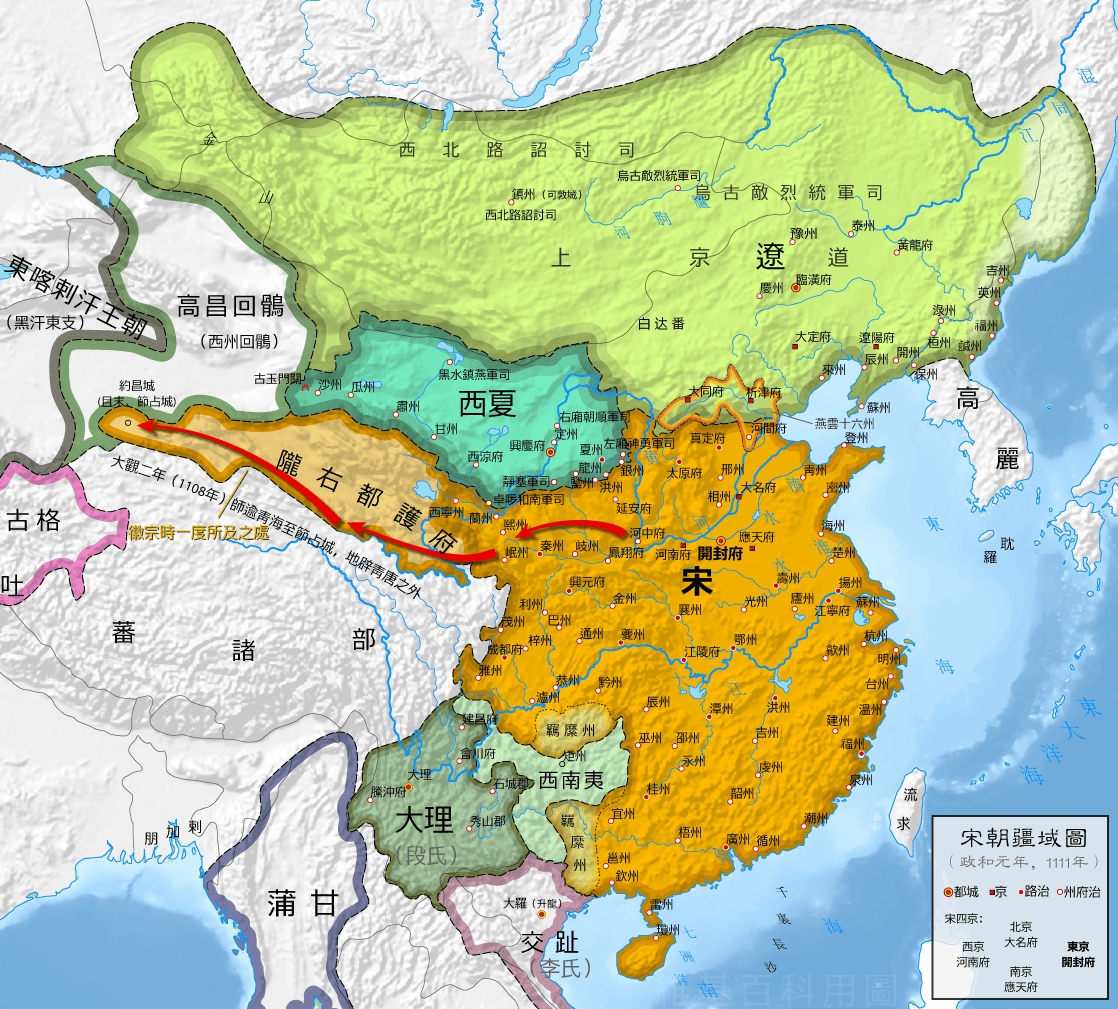

画像 : 北宋、遼、西夏の領域。北宋政和元年、遼天慶元年(1111年)玖巧仔 CC BY 3.0

12世紀初頭の北宋の後期、宦官が国家の命運を左右した最悪の例が、童貫(どうかん)である。

彼は後宮に留まる存在ではなかった。

軍を動かし、戦争を決め、国境の運命を左右した、極めて異例の宦官であった。

童貫は幼くして去勢され、宮中で成長した。宦官でありながら体格は大きく、顎には髭を蓄え、外見だけ見れば武官と見紛う存在だったという。

その異様さは、当時から強い印象を与えていた。

北宋の第8代皇帝・徽宗(きそう)に重用された童貫は、宰相・蔡京と結び、急速に権力を伸ばしていった。

やがて禁軍(皇帝直属の護衛軍)を掌握し、二十年近くにわたって軍権の中枢に居座った。

戦場に立たぬ監軍という立場でありながら、勝てば自らの功、負ければ将軍の責任という構図の中で、童貫は無謀な軍事行動を繰り返していった。

画像 : 童貫(どうかん)イメージ 草の実堂作成(AI)

彼の名を決定的にしたのが、遼・金との関係である。

1120年、童貫は遼の内情を利用し、女真族の建てた金と手を組むことで、燕雲十六州を奪還できると宋徽宗に吹き込んだ。

こうして結ばれたのが、いわゆる「海上の盟」である。

だが、宋軍は金軍に比べて著しく弱体化していた。

童貫の率いる宋軍は遼との戦いで大敗を重ね、結局、燕雲十六州(北方防衛の要となる地域)は、金の軍事力によって制圧される。

童貫は敗北をごまかすため、金から金銭で土地を買い戻すという屈辱的な形で戦果を装い、その功によって広陽郡王に封じられた。

ここで止まっていれば、まだ取り返しはついたが、童貫は自らの失策を理解していなかった。

遼を滅ぼした金は、すでに宋の弱さを見抜いていた。にもかかわらず童貫は、遼の降将・張覚を受け入れ、金との盟約を事実上破棄してしまったのである。

結果、金は一気に矛先を宋へと向ける。

金軍が南下すると、童貫は真っ先に逃げたという。

将兵を鼓舞することもなく、戦線を立て直すこともなく、ただ都へ戻り、自らの保身を図ったのである。

この逃亡によって宋軍の士気は完全に崩壊した。

やがて金軍は、北宋の都・開封(当時は汴京、べんけい)を包囲する。

皇帝・徽宗(きそう)は、皇位を息子に押し付けて南へ逃れ、童貫もまたそれに従った。

都を守るべき人物が、そろって都を捨てたのである。

これが、後に「靖康の恥」と呼ばれる国家的惨事の入口であった。

民衆と官僚の怒りは、ついに童貫へと向かった。

1126年、童貫は六賊の一人として糾弾され、流罪の途中で死罪を宣告されて斬首された。

その首は鉄のように硬く、斬り落とすのに難儀したと伝えられている。

童貫は、最期まで自らの罪を理解しなかったという。

4 皇帝を捕虜にさせた宦官

明代において、宦官が再び国家中枢を掌握することとなる。

そのきっかけとなった宦官が、王振(おうしん)である。

画像 : 王振(おうしん)public domain

彼は単なる佞臣ではなかった。

皇帝の判断を左右し、軍事そのものを動かした宦官であった。

王振は若年のころに去勢され、宮中に入り、学識と才覚をもって頭角を現した。

明の第5代皇帝・宣徳帝の時代から、王振は皇太子であった祁鎮(きちん)に近侍し、その信任を一身に集めていった。

やがて祁鎮が第6代皇帝・英宗として幼くして即位すると、王振は司礼監(皇帝の詔勅や奏文を扱う宦官機構)を掌握し、朝廷の実権を事実上独占するようになった。

当初、朝廷には楊栄・楊士奇・楊溥ら、先代からの有能な重臣たちが健在であり、王振の専横は抑えられていた。

しかし彼らが老齢となり相次いで政界を去ると、王振は一気に権力を拡大する。

錦衣衛(皇帝直属の親衛隊、秘密警察)を掌握し、反対者を排除し、皇帝の耳と目を完全に塞いだのである。

やがて王振は、軍事的功績によって自らの地位を不動のものにしようと考える。

1449年、モンゴル高原のオイラト族の侵攻を口実に、王振は英宗に親征を強く進言した。

軍事経験を持たない宦官が、皇帝自らを戦場へ連れ出すという、極めて危険な判断であった。

その結果は、惨憺たるものだった。

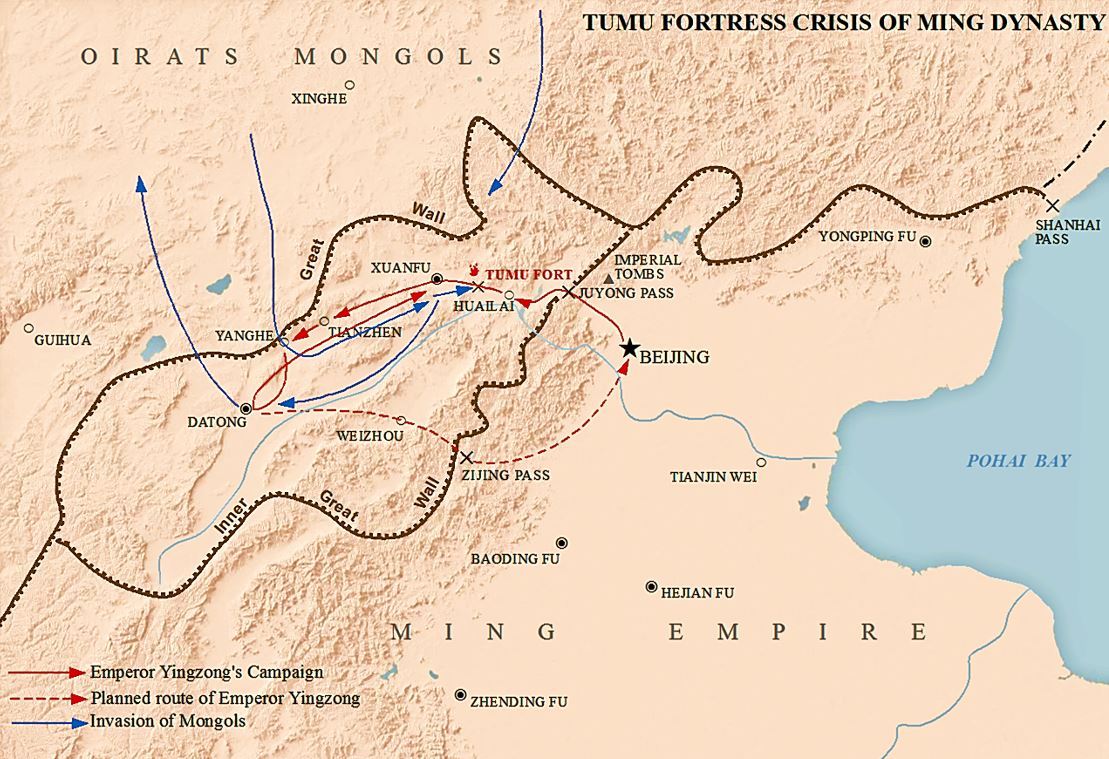

画像 : 土木の変 明軍とオイラト軍の進路 SY CC BY-SA 4.0

明軍はろくに戦略も補給もないまま北上し、土木堡(どぼくほ 現在の河北省張家口市付近)でオイラト軍に包囲され、水も尽き、士気も崩壊した中で総崩れとなり、軍はほぼ壊滅したのである。

皇帝・英宗はなんと捕虜となり、明は一気に滅亡の瀬戸際へと追い込まれた。

この事件は「土木の変」と呼ばれ、中国史でも極めて稀な、皇帝が野戦で捕虜となった戦いとして知られている。

そして混乱の最中、王振は何者かによって殺害された。

敵に討たれたとも、長年の専横を恨んだ将軍に撲殺されたとも伝えられる。

土木の変後、明とオイラトの講和が成立し、英宗は1450年に送還された。

その後1457年に復位すると、皮肉にも王振を忠臣として祀ったのである。

終わりに

ここまで見てきた四人の宦官は、いずれも性格や時代背景を異にしている。

だが共通点は明確である。

皇帝の最も近くに仕え、血統を持たず、制度の外側にいながら、制度の中枢を動かす。

この歪んだ位置こそが、宦官を危険な存在へと変貌させた。

彼らは個人の悪というより、制度が歪むことで現れる必然なのかもしれない。

参考文献 : 『宋史』『資治通鑑』『明史』『明実録 英宗実録』他

文 / 草の実堂編集部

この記事へのコメントはありません。