1. 諸葛亮はなぜ「完璧な天才」と思われているのか

画像 : 諸葛亮(孔明) public domain

諸葛孔明(諸葛亮)という名を聞いて、多くの人が思い浮かべるのは、「すべてを見通す天才軍師」の姿だろう。

「三顧の礼」によって劉備に迎えられ、草庵において天下三分の策を説き、赤壁の戦いでは孫権と連携して曹操の大軍を破る。

その後は蜀漢の丞相として国政を担い、魏の司馬懿と対峙しながら、五度にわたる北伐を指揮した。

司馬懿は諸葛亮を「天下の奇才」と評し、後世には「死せる孔明、生ける仲達を走らす」という故事が生まれ、今なお語り継がれている。

小説『三国志演義』や、それを基にしたエンタメ作品は、こうした諸葛亮像を繰り返し描き続けてきた。

しかしこのイメージは本当に、諸葛亮の実像だったのだろうか。

ここでは、正史『三国志』が描く諸葛亮の真の姿を探っていくことにしたい。

2. 正史『三国志』における諸葛亮の冷静な評価

画像 : 正史『三国志』の写本(東晋時代 敦煌出土) 猫猫的日记本 CC BY-SA 3.0

諸葛亮の伝記は、正史『三国志』蜀書巻五「諸葛亮伝」に収められている。

編者は晋の官僚であり、歴史学者でもあった陳寿(ちんじゅ)である。

彼は蜀漢出身ながら、滅亡後は晋に仕えた人物だ。

この『諸葛亮伝』を読むと、多くの読者はまず違和感を覚えるだろう。

なぜなら、あまりにも有名な場面の多くが、ほとんど描かれていないからである。

たとえば「天下三分の計」。

画像 : 劉備が草庵を訪れ、諸葛亮が天下三分の策を説いた場面(諸葛亮文化観光区) kanegen CC BY 2.0

劉備が草庵を訪れ、諸葛亮が壮大な国家戦略を語ったという場面は、小説『三国志演義』では物語の核心として描かれる。

しかし正史では、劉備と会見し、方策を述べたという事実が簡潔に触れられるのみである。

「亮乃說先主曰:

自董卓已來,豪傑並起,跨州連郡者不可勝數……

今曹操已擁百萬之眾,挾天子而令諸侯,此誠不可與爭鋒;

孫權據有江東,已歷三世,國險而民附,可以為援而不可圖也;

荊州北據漢沔,利盡南海,東連吳會,西通巴蜀……

益州險塞,沃野千里,天府之土……」意訳 :

諸葛亮は劉備に進言して言った。

董卓の乱以来、各地で英雄が次々と起こり、州や郡をまたいで勢力を張る者は数え切れないほどである。いま曹操はすでに百万の兵を擁し、天子を奉じて諸侯を従えている。曹操とは正面から争うべきではない。

一方、孫権は江東を治め、すでに三代にわたって統治が続いており、地形は険しく、民心も安定している。孫権は味方として頼るべきで、奪う相手ではない。荊州は北に漢水・沔水を押さえ、南は豊かな物資を有し、東は呉と連なり、西は巴蜀へ通じる要衝である。

さらに益州は地形が険しく、沃野が千里に広がる、まさに天が与えた国土である。『三國志』蜀書五・諸葛亮傳より

赤壁の戦いも同様だ。

「祈祷によって東南の風を呼んだ」あの有名なシーンは、正史では描かれていない。

諸葛亮が孫権と連携するため呉に赴き、外交的役割を果たしたことは記されるが、神算鬼謀の軍師のようには書かれていないのだ。

「亮時年二十七,乃建奇策,身使孫權,求援吳會。」

意訳 :

諸葛亮は当時27歳で、自ら奇策を立て、自分で孫権のもとへ赴き、呉の援軍を求めた。

『三國志』蜀書・諸葛亮傳より

つまり正史の諸葛亮は、呉との交渉を成功させた優れた外交官なのである。

さらに北伐についても、正史は冷静だ。

諸葛亮が出兵し、街亭の戦いで大失態を冒した馬謖を処刑するなどの事実は記されるが、決定的な戦果を挙げたとは書かれない。

画像 : 泣いて馬謖を斬る イメージ

そこにあるのは、国力差という現実の中で、無理を避け、秩序と責任を優先した指導者の姿である。

その代わりに、陳寿が丁寧に書き込んでいるのは、別の側面である。

法制度の整備、官僚機構の統制、経済の立て直し、そして蜀漢南方(現在の雲南・貴州一帯)である南中の平定。

諸葛亮は、軍略の天才というより、国家を長期的に維持するための統治者として描かれている。

つまり『正史』の諸葛亮像は、英雄譚ではなく、きわめて現実的な政治史上の人物像なのである。

この冷静さこそが、後世の読者に「物足りなさ」や「評価の低さ」と受け取られ、のちの論争を生むことになる。だがそれは、陳寿が諸葛亮を貶めたからではない。

むしろ陳寿は、諸葛亮を「国家を支えた第一級の政治家」として高く評価している。

史官として、事実と役割を分けて書いた結果にすぎないのである。

3. では本当に軍事が下手だったのか?

ここまで「諸葛亮は史実では政治能力に優れていたが、軍事はあまり上手ではなかった」という視点で紹介したが、実はこれは、よく語られがちな通説でもある。

確かに『諸葛亮伝』だけを見るとそう思えるが、今回は、もう一歩切り込んでいきたい。

ここで改めて「天才軍師」の定義を考えてみよう。※実際には軍師という役職は存在しないがここでは分かりやすくするために定義する。

天才軍師とは、やはり戦において神のような戦略、戦術で相手を翻弄し、少数の兵で大軍を破る、といったイメージであろう。

つまり戦が下手では「天才軍師」とは言えなくなってしまう。それでは諸葛亮は本当に戦が下手だったのだろうか?

ここでは諸葛亮伝だけではなく、当時の情勢や外部の視点も踏まえて改めて検証してみたい。

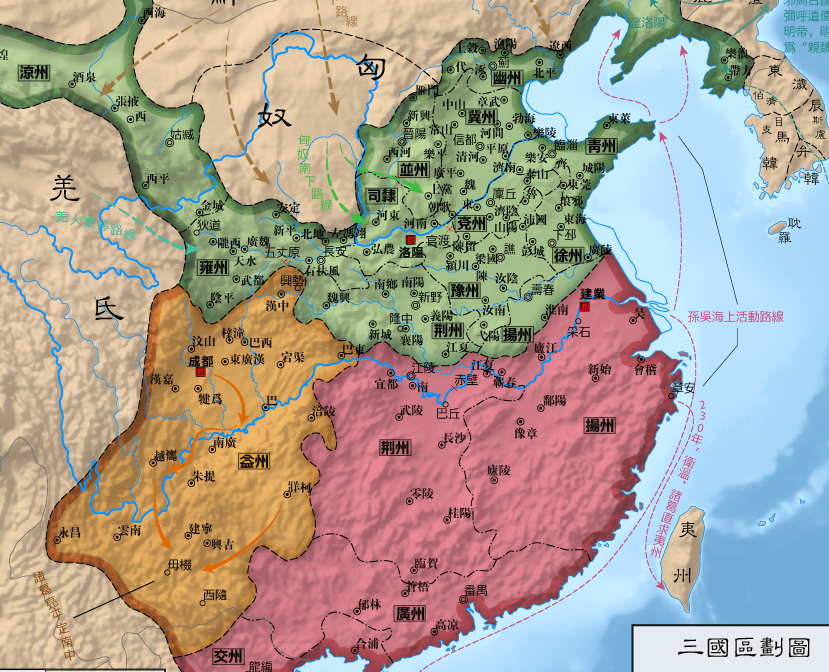

画像 : 三国時代(魏が緑、蜀漢が橙、呉が赤)262年 wiki c 玖巧仔

まず前提として、蜀漢と曹魏の国力には圧倒的な差があった。

地図だけを見れば、蜀漢と曹魏の版図にそれほど大きな差がないようにも見える。

しかし実態はまったく異なる。蜀漢の領域の大半は険しい山地で占められており、古くから「鳥の肋(とりのあばら)」と呼ばれる、取るに足らない土地と評されてきた。

つまり、魏が巨大な大都会国家であったとすれば、蜀は山奥の地方政権に過ぎなかったのである。

人口的にも、蜀漢は人口約100万人前後、戸数にして30万戸に満たず、これに対し曹魏は、戸数400万戸以上、人口にして2000万人規模だったと推測される。人口だけでもおよそ15〜20倍ほどの開きがあったのだ。

財政と兵力も同様である。魏は中原の穀倉地帯と人口密集地を押さえ、常備兵力でも蜀を大きく上回っていた。

一方の蜀漢は、限られた人口と生産力の中で軍を維持せねばならず、長期戦になればなるほど不利であった。

さらに蜀は、守るには適しているが、外へ攻め出るにはきわめて不利な地形にある。

四方を山に囲まれ、関中へ出るには険しい山道を越え、長大な補給線を維持しなければならない。

つまり北伐そのものが、地理的にも国力的にも、極めて難易度の高い作戦だったのである。

このような厳しい条件下で、諸葛亮は228年から234年まで、五度にわたる北伐を継続している。

しかも相手は優れた人材だらけの魏であり、当時の魏は曹操は没していたものの、まだまだ百戦錬磨の将軍や参謀、兵たちは健在だったであろう。

その圧倒的不利な条件下において、諸葛亮は228年の第一次北伐では、天水・南安・安定の三郡を奪取したのである。

馬謖の街亭の失敗によって最終的に撤退したとはいえ、これだけでもまさに神算鬼謀な用兵といえよう。

さらに229年の第三次北伐では、武都・陰平の二郡を実際に獲得している。

4. 史料ではなく「行動」から見える本質

画像 : 曹叡 public domain

物事の本質は言葉ではなく「行動」にこそ現れる。

つまり史書の文面だけでは見えない本質は、当時の人々の「行動」から垣間見ることができるはずである。

228年の第一次北伐において、魏の明帝・曹叡(そうえい)は自ら長安に赴き、前線統治にあたっている。

皇帝が自ら首都を離れて前線都市に出向くのは異例の出来事であり、これは、当時の魏にとって諸葛亮がかなりの脅威として映っていた証左にほかならないだろう。

そしてもう一人、言葉ではなくその「行動」から、諸葛亮の軍事的力量を推し量れる人物がいる。

後に魏の第一功臣となり、晋の高祖(追号)となるもう一人の天才・司馬懿(しばい)である。

画像 : 司馬懿(しばい) public domain

司馬懿は晩年、魏内での曹爽ら宗室勢力との権力闘争において、引退したボケ老人のふりをして無力を装い、機を見て一気にクーデターを起こした極めて狡猾な人物である。

その司馬懿が、諸葛亮と対峙するにあたり、国力でも兵力でも圧倒的に有利だったにも関わらず、終始防戦に徹底したのである。

ちなみに、司馬懿は攻撃が苦手だったわけでは全くない。

「兵は神速を尊ぶ」を体現したような人物であり、相手の虚をつく速さで軍を進め、魏に反乱した孟達や公孫淵をあっという間に討つなど、速攻を得意とした人物である。

その司馬懿が、周囲の将たちから「なぜ出撃しないのか」「蜀を恐れすぎだ」と嘲笑されてもなお、守備に徹し続けたのである。

その後、司馬懿は将兵たちの不満を抑えきれず、仕方なく撤退する蜀軍を追撃させた。

その結果、建興9年(231年)魏の名将・張郃は諸葛亮に討たれている。

つまり、北伐は成功しなかったものの、曹叡や司馬懿の「行動」視点から見ると、国力差がある魏を恐れさせるほど諸葛亮の用兵は見事であり、むしろ十分にイメージ通りの天才軍師だったと言えるのではないだろうか。

いずれにせよ諸葛亮は、実に多面的な才能を持った人物であり、政治家として国家を立て直し、統治者として秩序を維持し、軍事面においても限られた条件の中で最善を尽くし続けた指導者だったことは確かであろう。

参考文献 : 陳寿『三国志』「諸葛亮伝」司馬光『資治通鑑』ほか

文/草の実堂編集部

この記事へのコメントはありません。