古来「武士は食わねど高楊枝」などと言う如く、武士たる者はちょっとくらい貧乏をしても品格を失わず、平気な顔を装うくらいの高潔さを備えていた、などと思われがちです。

しかし、そのイメージは世の中が平和になってきた江戸時代以降のもので、文字通り武をもって生業としていた中世の武士たちは、そんな余裕のない者がほとんどでした。

生きるために戦わねばならず、生き残るために勝たねばならない……極限の状況下で生まれた殺し合いの処世術が、やがて道徳性を備えた「武士道」として洗練されていくまでには、生き馬の目を抜くような争いが繰り広げられていたのです。

今回はそんな一幕として、源平合戦のハイライト「一ノ谷合戦」をのぞいてみたいと思います。

盛俊と則綱……両雄の死闘

時は平安末期の寿永3年(1184年)2月7日、源範頼(みなもとの のりより。頼朝公の異母弟)を総大将とした源氏方が、平知盛(たいらの とももり。平清盛の四男)率いる平家方を撃破しました。

総崩れとなって逃げていく平家方の中にも勇者はいるもので、殿軍(しんがり)を務めるべく一人奮闘していたのは誰あろう平盛俊(たいらの もりとし)。

平盛俊。物陰に隠れているように見えるが、これは大船を押して怪力をアピールしている場面。Wikipediaより。

豪傑として知られた一方、平清盛(きよもり)の政所別当を務めるなど政治方面にもすぐれた文武両道の士で、清盛から妾の厳島内侍(いつくしまのないじ)を賜るほど篤く信頼されており、かつて越中(現:富山県)の国司を務めていたことから越中前司(えっちゅうぜんじ。前司は元国司の意)などと呼ばれていました。

「遠からん者は音に聞け、近くば寄って目にも見よ……やぁやぁ我こそは越中前司平盛俊。今日を命日と決めた者から挑みに参れ!」

迫り来る源氏方の武者や雑兵らをバッタバッタとなぎ倒し、今日が最期と覚悟を決めて獅子奮迅の大暴れ。

それを見ていたのは武蔵国(現:埼玉県および東京都)の住人・猪俣近平六則綱(いのまた こへいろくのりつな、小平六とも)。武蔵七党と呼ばれた有力豪族の一・猪俣党の棟梁です。

かつて保元の乱(保元元・1156年)において源義朝(よしとも。頼朝公の亡父)に仕えたと言いますから、保元の乱が初陣(通常13~15歳)とすると康治2年(1143年)前後の生まれで、当年42歳ごろ……平安時代末期としては、老年の部類に入ります。

「自分もかつては豪傑と恐れられたものじゃが……あやつもなかなか手強そうじゃの……さりとて、ここで尻込みしておっては示しがつかぬし、恩賞に与れねば妻子を養っていけぬ……えぇい、ままよ!」

「おぉ、そこもとは名のある武者と見た!いざ参れ!」

「おぅ、組まいでか!」

両雄は手に手に太刀を舞わせて火花を散らし、やがて鎧通しを握っての取っ組み合いとなりました。

「ぐぬぬ……」

共に歴戦の勇士ながら、やがてスタミナが切れた則綱は盛俊に組み伏せられてしまったのでした。

則綱の口車に乗せられて……

「これでトドメじゃ、覚悟せぇ!」

「暫く!暫く!」

則綱、危し!(イメージ)

馬乗りになって鎧通しで則綱の喉笛を掻き切ろうとした盛俊ですが、思わぬ「待った」にいささか拍子抜けしてしまいます。

「未練がましいぞ!死ね!」

「違う!聞け!そなたの為ぞ!」

「ん……?」

必死で何かを伝えようとする則綱の様子が気になった盛俊は、鎧通しは構えたまま問いただしました。

「何じゃい?我がためとは……疾々(とっと)と申せ!」

「そなた……確(しか)と我が名を聞かれたか?」

そう言えば、さっきは乱戦のどさくさに紛れて、名乗りを聞いていたような、いなかったような……思い返すような表情を見せた盛俊に、則綱は続けます。

「名を知らぬ者を討ったとて、手柄にはなるまい……さればよう聞かれよ。我こそは坂東に名高き武蔵国の住人、猪俣近平六則綱。佐(すけ。前右兵衛佐=源頼朝)殿にも覚えめでたき名誉の者ぞ」

「ほう、それほどの者であれば、さぞや首級の値打ちも大きかろうぞ」

喜び勇んで鎧通しを突き立てようとする盛俊を、慌てて則綱は制しました。

「いやいや待たれよと言うておろうに……そなたはご自身の立場を解っておられぬと見える」

「む、どういう事じゃ」

この辺りから、盛俊は次第に則綱の口車に乗せられていきます。

「よろしいか。そなたも解っていようが、この戦さ、もはや源氏方の勝ちは明白。今さらそれがしを討ったところで、平家方の大将はすでに落ち延びたゆえ、恩賞にはあずかれぬ。むしろ今のそなたは敵中に孤立した落人(おちうど)であり、それがしを頼って佐殿のとりなしを得るのが最善であろう」

聞いていると、何だか則綱の方が盛俊を「助けてやらんでもない」と言わんばかりです。

「そなたの一族も既に捕らわれておるやも知れぬ。今ここでそれがしを討ったら、彼らを助命できる者は、誰もおらぬであろうな」

「ふむ……」

盛俊はしばし考え込んでしまいました。その隙を衝くように、則綱は話の切り口を変えます。

「時に、そなたの名乗りを聞いておらなんだが、さぞや名高き武士にございましょうな」

「左様か……然らば、我こそは越中前司平盛俊。元は平家の一門なれど、近ごろは侍(さむらい)に格下げされてしまったのじゃ」

平氏の侍たち(イメージ)。

平家の一門とは、平氏の棟梁たる平清盛に近しい者を言いますが、一族が繁栄するにつれ、「みんな主役じゃ芝居にならぬ」とばかり、遠い血縁の者から格下げされて侍(家臣)となったのでした。

要するに「かつては平氏の中核を担っていたが、現在は不遇を託(かこ)ちている」という愚痴であり、その不満は則綱がつけ入るのに十分です。

「おぉ、左様にございましたか。前司殿のご高名はかねがねうかがっておりますが、これほどの勇士を侍になどと、平家の連中も人の扱いを知りませんな」

久しぶり?に褒められて嬉しくなったのか、盛俊は則綱に訊ねます。

「世辞を言っても何も出さぬが……時に、それがしには子供が20人以上もいるのだが、もし源氏方に捕らわれていたとしたら、お助け下さるのか?」

完全に話(ハッタリ?)を信じ、今や恃みとしつつある盛俊に、則綱は内心ほくそ笑みながら答えます。

「無論にございます。前司殿は我が命をお救い下さった大恩人なれば、そのお子様がたをお救いしないなど忘恩の振る舞いがあれば、八幡大菩薩(はちまんだいぼさつ。八幡神)の天罰が下りましょうぞ」

遠回しに「自分を救わなければ、子供らの命は保証しない」という脅しをかける則綱ですが、「神に誓って」という言葉の重みが現代とは比べ物にならない当時のこと、盛俊は子供たちを助けて欲しい一心で信じることにしました。

「いやぁ、これで可惜(あたら)尊い命が失われずにすみましたな。良かった良かった……」

これで両者は戦いをやめ、二人仲良くそばの畦道に座り込んだのでした。

味方に首級を奪われる

「……かくかくしかじか……」

「ほうほう、そんな事がございましたか……流石は前司殿……」

さて、休憩していた則綱と盛俊は、まるで古い親友のように意気投合し、ここが戦さ場であることを忘れてしまいそうなくらいに和気あいあい。

「まぁ、形式上は囚人(めしうど。捕虜)となっていただきますが、ご安心召され。縄は緩く巻き、太刀や甲冑も大切にお預かりし、後でお返し申しますれば……」

「何だか、申し訳のうございますな」

「いやいや、それがしと前司殿の仲ではございませぬか。はっはっは……」

しかし、そんな憩いのひとときも、遠方から駆けつける騎馬武者の一団を前にすると呆気なく崩れ去ります。

「おぉ、あれなるは近平六殿……お待ち下され、いま加勢に参るぞ!」

大音声の主は人見四郎(ひとみの しろう)。武蔵国の住人で、則綱と親戚関係にはあるものの利害は対立。同じ源氏方とは言っても油断がなりません。

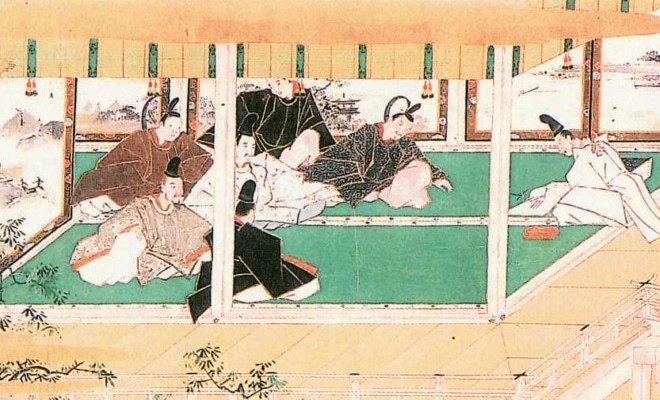

「平家物語絵巻」より、人見四郎に手柄を奪われまいと、盛俊を突き倒す猪俣則綱。

「御免!」

「すわっ、何を……」

則綱はいきなり盛俊を突き飛ばし、瞬く間にその喉笛を掻き切ってしまいました。これら一連の作業を手早くすませないと、「加勢に駆けつける」と宣言した人見四郎と共同で倒した扱いとなり、手柄を折半しなくてはならない不文律があったのです。

盛俊には「自身はもちろん、子供たちも助命する」と啖呵を切って見せたものの、それはあくまで捕虜として無事に本陣へ連行できた場合であって、他に誰もいない状況下で、数にまさる人見四郎らが則綱の主張を認めるとも思えません。

ともあれ、盛俊を討ち取った則綱は、その首級を太刀先に刺し貫き、高々と掲げて声を限りに名乗りを上げます。

「武勇名高き平家の越中前司盛俊は、この猪俣近平六則綱が確かに討ち取ったり!」

盛俊の首級(イメージ)。

こうアピールすることで、もし首級を奪われても、聞いた誰かが自分に有利な証言をしてくれる……かも知れないと期待した則綱でしたが、残念ながら周囲には人見四郎ご一行様のほかは誰もいませんでした。

「その首級、こちらへ渡してもらおうか。さもなくば……」

戦場では、誰がどう死んでも(殺されても)不思議ではなく、下手に逆らえば、則綱も「討死したことにされて」しまうでしょう。

「……致し方あるまい」

大勢の郎党に取り囲まれた則綱は渋々ながら盛俊の首級を差し出しますが、実はこんなこともあろうかと、ドサクサに紛れて盛俊の左耳を削ぎ取って懐中に忍ばせたのでした。

エピローグ

後は大方の予想通り、論功行賞の場において人見四郎らが「越中前司盛俊を討ち取った」と首級を差し出したところ、則綱はこれに抗議。自分が討ち取った証拠となる左耳を合わせて、無事に手柄を取り戻したのでした。

(裏ではえげつない脅しや殺しも厭わない連中であっても、さすがに総大将らの面前でそれを強行したら手柄は帳消し、それこそすべてが水の泡ですから、お裁きに従うよりありません)

「平家物語絵巻」より、盛俊の首級を出した人見四郎と、その左耳を出した猪俣則綱。

……以上、一ノ谷合戦における猪俣則綱のエピソードを見て来ましたが、八幡大菩薩まで引っ張り出して口車で敵を欺き、親戚同士で首級と手柄の奪い合い……およそ近世の道徳的?な武士像とはかけ離れていて、面食らった方も少なくないのではないでしょうか。

しかし、武士であれ現代人であれ、いつの時代でも「生きるためにはなりふり構っていられない」人々はいるものであり、「一族郎党を養うためなら、神仏だって欺いてみせる」という汚さには、ある種の責任と覚悟も感じられます。

まったく仁義もへったくれもありませんが、世の中キレイゴトばかりでは渡っていけないことも多いもの。かつて地べたを這いずり回った武士たちの姿も知ることで、また違った歴史観が見えてくることでしょう。

※参考文献:

佐伯真一『戦場の精神史 ~武士道という幻影 (NHK出版)』NHK出版、2004年5月

この記事へのコメントはありません。