徳川家康の家臣団において、その人質時代からずっと一緒だった鳥居元忠。

共に泣き、共に笑って苦楽を分かち合った兄のような存在だった事でしょう(元忠は家康より4歳年長でした)。

まさに一心同体だった二人ですが、その関係は悲劇的な結末を迎えてしまいます。

時は慶長5年(1600年)4月17日、家康は元忠が城代として守備する伏見城を訪れたのでした……。

一、家康と交わした覚悟の水盃

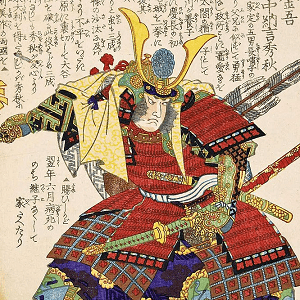

画像 : 徳川家康 孟齋芳虎画「三河英勇傳」より『従一位右大臣 征夷大将軍源家康公』public domain

……慶長五年四月十六日上杉景勝を御征伐のため大坂城を御首途、十七日伏見城に御滞座あり、元忠をよび松平主殿助家忠、内藤彌次右衛門家長、松平五左衛門近正等を御前にめされ、我今度景勝を征伐す、渠が滅亡時日を移すべからず。しかれども石田三成このときを覘て叛心を企つべきの疑ひあり、これによりて汝等を選みて、この城を守らしむ。もし變あらば、木下若狭守勝俊が松丸の兵をもつて援平とすべしとの鈞命をかうぶる……

※『寛政重脩諸家譜』巻五百六十 平氏(支流)鳥居

「わしは此度、会津の上杉景勝を討つ」

家康は元忠はじめ松平家忠(主殿助)・内藤家長(彌次右衛門)・松平近正(五左衛門)を招いて語りかけます。

「よって畿内は手薄となるが、石田三成はこの隙に我らが背後を衝くだろう」

その際、真っ先に狙われるのはこの伏見城をおいてありません。四人とも、既に覚悟を固めていました。

「「「……御意」」」

「だからこそこの城を、信頼出来るそなた達に預けたのだ。いざ有事には松ノ丸にいる木下勝俊(若狭守)の兵を援軍に頼め」

然らば、行って参る。ということで家康は、本軍を率いて会津へ出陣。元忠たちとは別れの水盃を交わしたと言うことです。

二、主君の命なく城は譲れぬ!毅然として要求を拒絶

画像 : 石田三成 public domain

……七月十五日三成が使伏見城に来りて、毛利輝元が下知と称し、速に城を避渡すべしとなり。元忠等これに答て、某等この城を守ることは主君の命によりてなり、譬豊臣家の仰なりといふとも、関東の沙汰なくしてこれを渡しがたし、内府の家勇士多きが中にも、某等を選みてこの城を託し置るゝ上は、百万の兵を率ゐて、これを攻らるゝとも、敢てさらじ。孤城援勢なし、速に来り攻て、我輩の武勇を試みらるべしといふ……

※『寛政重脩諸家譜』巻五百六十 平氏(支流)鳥居

そして7月15日。ついにその時はやって来ました。

「豊臣家のご後見・毛利輝元殿のご下知である。速やかに城を明け渡されよ」

石田三成の使者が伏見城を訪れ、元忠らに要求しました。自分の名義では引き渡すまいと見て、毛利殿の名前を持ち出すとは何とも小癪な……そこで元忠は返答します。

「お言葉ながら、それがし等は同じく豊臣家のご後見たる徳川様の命にて城をお預かりしておる。主君の命を受けた以上、たとい豊臣秀頼様のご命令であろうと、独断で引き渡す訳には参りませぬ」

確かに、言われるまま鵜呑みに信じて、後で悔やんでも取り返しがつきません。元忠は続けました。

「徳川様が直々に我らを見込んでこの城を託された以上、たとえ百万の兵をもって脅されようと、明け渡しはせぬ。我らは孤立無援、その方らの大軍をもってすれば忽ち攻め落とせよう。速やかに攻めて、我らが武勇のほどを見るがよい」

力づくで従わされることを何より嫌う、偏屈な三河武士らしい物言いに、使者は感心するやら呆れるやら。報告を受けた三成は、さぞ悔しがった事でしょう。

三、小早川秀秋が助太刀を申し出るが……。

画像 : 家康からの恩義を忘れていなかった小早川秀秋。落合芳幾「太平記拾遺 金吾中納言秀秋」

翌日此事をつけたてまつらむがため、元忠が家臣濱嶋無手右衛門某をして関東に下らしめ、近日敵寄来らば元忠にをいては討死と覚悟せり、御安堵あるべしと言上せしむ。この時にあたりて筑前中納言は不慮に大坂方に属して、既に寄手の惣大将とさだまるといへども、かねて東照宮の芳恵をうけたてまつること厚かりしかば、御敵とならむ事本意にあらず。よりてともに伏見城に籠るべきむね、使をもつてこれをいふ。元忠領掌すといへども、私にはからひがたきにより、関東に伺ふのうへ、兎も角もあるべしと返答し、則このむねを言上せむがため、家臣井與田彌五右衛門某をして、関東に下向せしむ。

※『寛政重脩諸家譜』巻五百六十 平氏(支流)鳥居

さて、これで合戦は避けられぬところとなりました。元忠は家臣の濱嶋無手右衛門(はましま むてゑもん)を家康への使者に派遣します。

「コレコレにより、近く戦になりましょう。伏見のお城はこの鳥居が一命に代えてお守りしますから、どうかご安心下され云々」

そんな中、伏見城を攻める軍勢の中に、筑前中納言こと小早川秀秋がおりました。

秀秋は以前、失態によって厳罰に処されかけたところを家康にとりなしてもらった恩義があります。だから家康と事を構えるのは気が引けましたが、どういう訳かうっかり三成の口車に乗せられてしまったようです。

そこで今からでも徳川に味方したいと、元忠に申し出たのでした。

「鳥居どの。わしは徳川様より受けた御恩を忘れておらぬ。そこで貴殿に御味方したいのだが、城内に入れては貰えぬか」

この申し出を受けて、元忠は考えます。確かに秀秋は大軍を率いており、味方になってくれるなら実に心強い存在です。

しかしこれが城を中から撹乱する策略だとしたら、もう目も当てられません。なのでとりあえず、保留の返事を送ります。

「小早川殿のお志、しかと承知した。しかしそれがしの独断では決め兼ねるゆえ、主君のお許しを頂いたらお迎えしよう」

それで元忠は、家康に伺いを立てるために家臣の井與田彌五右衛門(いよだ やごゑもん)を派遣したのでした。

四、籠城の支度と各員配置

画像 : 鳥居彦衛門元忠。歌川芳虎「東照宮十六善神之肖像連座の図」

……十七日大坂西丸の御留守たりし佐野肥後守綱正、彼の所を去て伏見に来り籠城す。元忠大坂城中の事をたづね間、城外の四面を巡見し其防に害ある所は、ことごとく焼払ひ、彌堅固に城をまもり、各籠城の持口をさだむ。本丸は元忠家長をよび佐野綱正、西丸は家忠近正なり。このときにあたりて、松丸を守りし木下勝俊既に逃れ去により、近江国より来り加はる所の深尾清十郎元一、岩間兵庫某等をしてこれにかはらしめ、其餘の士また子城を分ち守る。人数すべて千八百餘人といふ……

※『寛政重脩諸家譜』巻五百六十 平氏(支流)鳥居

さて、9月17日。大坂城の西ノ丸を守備していた佐野綱正(肥後守)が、この一大事に伏見城へ駆けつけました。

元忠は城の周囲を確認して防御の妨げとなる(敵に利用されそうな)家などを焼き払って防備を固めます。そして各自の持ち場を定めたのです。

本丸は元忠と内藤家長、そして佐野綱正。西ノ丸は松平家忠と松平近正の配置と決定しました。

ちなみに、かねて家康が援軍に予定していた木下勝俊は既に逃亡。代わりに近江国から深尾元一(清十郎)や岩間兵庫ら約1,800名が駆けつけ、支城に配備されます。

五、包囲された伏見城。元忠らは覚悟を固める

城を枕に討死する覚悟(イメージ)

……二十五日より大坂の諸将、兵を分て城を圍む。西南の方は毛利甲斐守秀元、嶋津兵庫頭義弘、宗対馬守義智、東南の方は宇喜田中納言秀家、東北の方は鍋嶋信濃守勝茂、其餘西国の将士立花左近将監宗茂、筑紫上野介廣門等惣勢凡十万餘騎加はる。このとき元忠諸士を本城にあつめ、今この乱にあたりて敵味方分明ならずといへども、ひとり某にをいては城を枕として討死を遂、天下の士に義をすゝめ、且当家の風儀は其預る城を人にあたふる法なき事を、世に示さむとをもふなり。これによりすでに死をきはむるのことは、関東に告たてまつる。各もまた必死の志に安ずべし。いで最後の名残おしまむとて、酒宴を設けてこれを饗す。諸士もまた大に其義に勇む……

※『寛政重脩諸家譜』巻五百六十 平氏(支流)鳥居

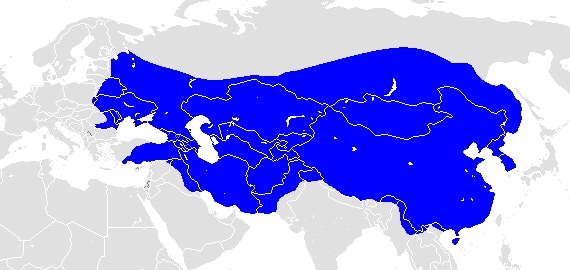

そして7月25日、石田三成らの大軍がいよいよ伏見城を完全包囲しました。

その西南には毛利秀元(甲斐守)・島津義弘(兵庫頭)・宗義智(対馬守)。東南を宇喜多秀家(中納言)、東北には鍋島勝茂(信濃守)ほか立花宗茂(左近将監)・筑紫広門(上野介)など、その総勢は十万騎を超えたと言います。

「さぁ、いよいよ来たぞ!」

元忠は一同を本城に招集し、最後の訓示を伝えました。

「此度の戦、誰が敵か味方かも分からぬ。しかし某はたとえ一人であろうと城を枕に討死し、天下に大義を示す所存である」

これが最後のチャンス。生き延びたい者は今すぐ敵に降るがよい。それでも自分だけは忠義をまっとうし、三河武士の意地を天下に示す。

その思いに、諸将は胸打たれたことでしょう。

「他家の風儀はいざ知らず、我らが徳川家においては、主君よりお預かりした城を、むざむざ敵に渡す腰抜けはおらぬ!」

すでに家康と別れの水盃は交わした。もはや思い残すことはありません。その夜は皆で酒盛りを開き、決戦前に英気を養うのでした。

六、城から上がる火の手

炎上する伏見城(イメージ)

……二十九日より晦日にいたるまで、諸手の大兵城を攻る事甚急なり。両日の間合戦凡六度に及ぶ、しかれども城中の諸士心を合せ堅く守て屈せず。ときに秀秋が先手夥しく火矢を發つ、これにより櫓に火かゝりて危うかりしかば、元忠が家臣加藤九郎右衛門某をして、これを防がしむ。九郎右衛門櫓に上るのとき、ふたゝび發つ處の火矢にあたりて命を殞す。この日松の丸を守れる深尾元一が組の者、志を変じて秀秋義弘等に内応して、城を焼の時刻をさだむ。これにより義弘等兵を率ゐて城近く至る。元忠家臣等奮ひ戦てこれをうつ。夜半に及びて内応せし輩、火を城中に發つ。秀秋等大軍を引て競ひすゝむ……

※『寛政重脩諸家譜』巻五百六十 平氏(支流)鳥居

7月29日から7月30日(※太陰暦は全月30日)の2日間、伏見城では激しい攻防戦が繰り広げられました。

元忠らは6度にわたり攻め立てられるも、城兵らは堅守して一歩も引きません。

しかし小早川秀秋の軍勢が大量の火矢を射放つと、うち幾つかの櫓から火の手が上がります。

「ただちに消し止めよ!」

元忠は家臣の加藤九郎右衛門(かとう くろうゑもん)に消火を命じましたが、消火中に火矢が当たって命を落としてしまいました。

なおも激闘が続く中、深尾元一の部隊から、小早川・島津へ内応する者が現れます。

内応者は夜半に敵を手引きし、城内に火を放ったのを合図に、秀秋らの大軍がなだれ込んで来ました。

七、最期まで闘い抜く決意

伏見城で討死した松平家忠(画像:Wikipedia)

……八月朔日火ますゝゝ熾なり、家忠家長近正等防戦して討死す。元忠も苦戦すといへども、火已に天守にかゝり、永く城を保つべきにあらず、手勢等もおほく討れしかば、家臣等元忠に生害をすゝむ。元忠がいはく、敵の為に圍れて自害する事は主将たるものゝ本意にあらず、刀の目釘の折るゝまでは、ひとりなりとも敵兵を滅して斬死すべきなり。我むかし三方原にをいても、さしもに名高き武田が先手をさへ追崩せり、今これらの敵物の数とせず、おもふまゝに斬捨て天下の人に目を覚さすべしとて、大手の門をおしひらき、二百餘人を帥ゐて、切て出、大敵を追退け城内にいる。かさねて敵兵競ひきたれば、またこれを追退ること凡三度に及び、敵をうち捨る事数をしらず……

※『寛政重脩諸家譜』巻五百六十 平氏(支流)鳥居

夜が明けて8月1日。城内の火勢はますます盛んとなり、もはや消し止める余裕もありません。

乱戦の末に松平家忠・内藤家長・松平近正らは討死。いずれも三河武士の名に恥じぬ激烈な最期でした。

「殿、最早これまで。敵の手にかかるより、御腹を召されませ」

「左様。我らが敵を防ぎますゆえ、お早く!」

伏見城の火災は天守閣にも及び、焼け落ちるのも時間の問題です。しかし元忠は家臣たちを窘めて言います。

「主を敵の辱めに合わせとうない、そなた達の心遣いに痛み入る。されど余力を残して死ぬのは大将たる者の本意ではない」

目釘(刀身と柄を固定する金具)が折れて刀が使えなくなるまで闘い抜き、一人でも多くの敵を討ちたい、と元忠は続けました。

「わしは昔、三方ヶ原の合戦(元亀3・1572年12月22日)でかの武田勢を相手に立ち向かい、その先鋒を退けたものじゃ。此度の事がどれほどのものか。数に驕った烏合の衆など蹴散らして、天下に我らが義を知らしめてくりょうぞ!」

「「「応!」」」

元忠は伏見城の大手門(正門)を開かせて、200余名のわずかな手勢で敵の大軍に斬り込みます。

当たるを幸いに斬りまくり、敵を怯ませたら城内に戻る、を繰り返すこと三度。敵の死傷者は数え切れぬ程でした。

八、満身創痍の元忠たち

画像 : 満身創痍の元忠。歌川芳虎「後風土記英勇傳 鳥居彦衛門尉元忠」

……従兵大半討死し、其身もまた数所の創をかうぶる。これよりさき三成が名代、高野越中某遊軍となりて城兵必死の戦をなさむことをはかり、横合よりすゝみて、これをくひとめむとひかへたりしかば、元忠が體を見て、三千の兵を率ゐて、横に討てかゝる。元忠前後左右に切て廻り、大に戦て高野が備を追崩す。しかれども兵士また過半討死し、残るものも創を負ざるはなし、よりてしばらく城中に引入、大音にて一二の門の間に残兵ををりしかせ、敵をまつべしと下知す……

※『寛政重脩諸家譜』巻五百六十 平氏(支流)鳥居

しかし、元忠の軍勢も半分以上が討死。元忠自身も数ヶ所に傷を受けていました。

その機を狙った石田三成の部将・高野越中(たかの えっちゅう)は3,000騎を率いて元忠たちに襲いかかります。

「者ども、一気に押しつぶせ!」

「おのれ侮りおって、たとえ少数なりとも負けてなるものか!皆の者、血路を斬り拓くぞ!」

死に物狂いで高野越中の軍勢を食い破る元忠たち。四方八方に暴れ回った挙句、命からがら城内に駆け込みました。

しかし手勢はさらに半分まで減っており、残っているのは数十名ばかり。誰一人として手傷を負っていない者はおらず、そろそろ潮時かも知れません。

「生き残ったのは、これだけか。そなた達、よう闘うてくれた」

ひとまず皆を休憩させ、元忠は最期の決戦に備えるのでした。

九、それでも闘い続ける

城内にひしめく敵の大軍(イメージ)

……このときにあたり、四方の持口敗れて敵すでに城中にみちみちたり。高野越中某下知を傳へて、城兵は必死のものどもなり、急にこれを討むとせば利を失ふべし、其上彼はをりしきてかゝるをまつ。味方にても道の左右にをりしき二行に備へよとなり。元忠また競ひ来る處の大軍を追崩して、門外にすゝみ出、苦戦すといへども彼左右に備へたる兵起て、さしはさみてこれをうつ、味方わづかに討なされて、また城中に引る……

※『寛政重脩諸家譜』巻五百六十 平氏(支流)鳥居

この時、既に伏見城は全ての門が突破され、城内には敵の大軍が所狭しとひしめいていました。

「よいか者ども。城方は死に物狂いなれば、無理押しすれば犠牲も大きい。ひとまず遠巻きに囲い、気の緩むのを待とう」

高野越中はそう下知し、門の外で元忠らを待ち構えます。

やがて息を整えた元忠らは再び門から出撃。死力を尽くして暴れますが、もはや大軍を突破する力は残されていません。

「退け、退け!」元忠は城内に引き返しますが、抗戦の闘志に陰りはなく、再度の出撃に備えるのでした。

十、雑賀重次に討ち取られる

元忠に挑みかかる雑賀重次(イメージ)

……はじめよりこれまで討て出で戦ふ事凡五度、敵を斬事其数をしらず。爰にをいて元忠城中に入りしとき其従兵わづかに十騎斗、四方に火かゝり城中に大軍みだれあひて、打残されし輩なを敵と戦ふ。元忠長刀を杖とし石壇に腰うちかけて、しばらく息をやすめ居る處に、鈴木孫三郎某が組の士雑賀孫一重次と名のり、鎗を取て突かゝりしかば、城の大将鳥居彦右衛門元忠こゝにあり、首とりて名誉にせよと、長刀を取直して組むかふ。重次たちまち鎗をふせ大将の身として匹夫と斬死せられむは遺恨なり。今はこれまでなり、すみやかに生害あられよ、其しるしを申うけ、後代の誉とせむと申ければ、元忠しかりとし、汝に首を得さすべきなりとて、広縁に上りて腹かき切て死す。年六十二……

※『寛政重脩諸家譜』巻五百六十 平氏(支流)鳥居

「皆の者、よう戦うてくれた。今一息じゃ!」

元忠の下にいるのは、わずかに十数名を数えるばかり。これまで五度にも渡る大立ち回りをくぐり抜けた猛者たちが、満足げな顔を浮かべています。

「「「応!」」」

最後の力を振り絞り、一丸となってなだれ込んできた敵と戦う中、さすがの元忠も疲れが出てきました。

戦っている家臣には申し訳ないが、少し休ませてもらおう。

元忠が長刀を杖代わりに、よろめきながら奥へ入り、庭石に腰掛けた時でした。

「……ん?」

現れた武者は雑賀孫一重次(さいが まごいちしげつぐ)と名乗り、言うが早いか鋭く槍を繰り出して来ます。

「鳥居彦右衛門殿にあらせられるか!」

「いかにも、我こそは伏見城代・鳥居彦右衛門。我が首獲って末代までの誉れと致せ!」

もはや縋りつくのもやっとの思いで長刀を構えた元忠。

しかし気鋭の孫一により、たちまち突き伏せられてしまいました。

「鳥居殿ほどのお方が、それがしの如き匹夫に討たれたとあっては御英名を穢しましょう。どうか、お腹を召されませ」

「……相分かった。我が首はそなたにやろう。介錯を頼めるか」

「有難き仕合わせにございまする」

かくして鳥居元忠は自刃して果て、その首級は雑賀孫一重次によって上げられたのでした。享年62歳。

十一、梟首とされた元忠の首級

伏見城の一戦で、天下に勇名を轟かせた鳥居元忠(画像:Wikipedia)

……この日元忠にしたがひて戦死する宗徒の郎等五十七人、其餘兵七百餘人、歩卒数百人に及べり。こゝにをいて孫市重次、元忠が首を得て実検に備ふ。三成これを公卿臺にすへて、大坂京橋口に梟首す……

※『寛政重脩諸家譜』巻五百六十 平氏(支流)鳥居

時に慶長5年(1600年)8月1日。この日、元忠と共に討死した一族郎党は57名。ほか侍700余名、歩兵数百人が伏見城と運命を共にしたのでした。

「……鳥居彦右衛門の首級にございまする」

元忠の首級は石田三成の元へ送られますが、三成はこれを梟首。さらし首のことです。

「鳥居様と言えば、天下に名高い忠義の大将。それを敵とは言え、辱めるとは……」

三成にしてみれば、周囲を震え上がらせて自分に味方させようとアピールしたのかも知れません。しかし心ある人々は三成の仕打ちを憎み、また元忠に同情を寄せたのでした。

終わりに

かくして焼け落ちる伏見城と共に命を落とした鳥居元忠。永年の苦楽を分かち合った忠臣の死に、家康の心中いかばかりだったでしょうか。

果たしてNHK大河ドラマ「どうする家康」では、音尾琢真がどのように鳥居元忠の最期を熱演するのか、今から覚悟しておこうと思います。

この記事へのコメントはありません。