鎌倉幕府の将軍というと、多くの方は源頼朝(みなもとの よりとも)公と源頼家(よりいえ。頼朝公の長男)、そして源実朝(さねとも。同じく次男)の3代限りで絶えてしまったイメージをもっているかもしれません。

実際には4代目以降も一応将軍はいたけれど、あくまでお飾りにすぎず、政治の実権は執権の北条(ほうじょう)氏がにぎっていました。

実朝の暗殺によって源氏の嫡流は絶えたが、将軍家は存続した。月岡芳年「美談武者八景 鶴岡の暮雪」

もう少しくわしい方なら「初代から3代目が源氏(頼朝公一家)で、4〜5代目が藤原氏、6〜9代目が皇族(いわゆる宮将軍)」と教えてくれるでしょう。

確かに頼朝公亡き後、2代目以降の鎌倉殿(将軍)が執権のお飾り、政争の具となっていったのは確かです。

しかし、それでも征夷大将軍とはすなわち武家の棟梁であり、全国の御家人たちに与える影響は決して小さなものではありませんでした。

今回はそんな鎌倉幕府の第7代将軍・惟康親王(これやすしんのう)のエピソードを紹介したいと思います。

幼くして両親と生き別れる

惟康親王は鎌倉時代の文永元年(1264年)4月29日、幕府の第6代将軍・宗尊親王(むねたかしんのう。第88代・後嵯峨天皇の皇子)の嫡男として鎌倉で誕生しました。

(※)誕生時点では親王宣下(~せんげ。親王の認定)がなされず、惟康王とされていましたが、ここでは便宜上「惟康親王」で統一します。

すくすくと成長した惟康親王でしたが、3歳となった文永3年(1266年)、母の近衛宰子(このゑの さいし)が加持僧(祈祷師)の良基(りょうき)と不倫関係を持ってしまったことにより、謀叛を疑われた父・宗尊親王は将軍職を廃され、京都へ送還。親子離れ離れとなってしまいます。

「父上、母上……」

惟康親王を支えた若き日の北条時宗。菊池容斎『前賢故実』

「若君、泣いてばかりおれませぬぞ。これから征夷大将軍として、天下の御家人たちを束ねていかねばなりませぬ」

「うぅ……」

「これからは、このそれがしを父とも兄とも思し召し、万事お任せ下され」

さっそく征夷大将軍となった惟康親王は、同じ年に第8代執権に就任した北条時宗(ときむね。当時18歳)の補佐を受け、未曾有の国難に共闘していくのでした。

鎌倉に源氏将軍を!頼朝公の再来なるか

「……この度は左近衛中将(さこのゑのちゅうじょう。正三位)へのご叙任、誠に祝着至極に存じまする」

時は文永7年(1270年)、7歳となった惟康親王は臣籍降下を告げられ、源(みなもと。源氏)の姓を賜ります。

臣籍降下とは、それまで皇族であった者が臣下の身分に格下げされることを言いますが、源という姓は「皇族にルーツ(源)をもつ誇り」を忘れぬように授けられるものでした。

父・宗尊親王のように皇族身分のままでも支障はなかったはずなのに、どうして……いぶかしむ惟康親王に、時宗は説明します。

「既にご存知のこととは存じますが、いま日本国には元(げん。元王朝)が侵略の魔手を伸ばしており、いずれ戦さは避けられますまい。その時、天下の御家人を束ね上げ、賊徒撃退の号令をかけるのは、源氏の長者となられた若君を措いてございませぬ」

元の皇帝クビライ・ハーン

実朝の暗殺によって源氏の将軍が絶えて以来、鎌倉の将軍は貴族の藤原氏であったり、皇族であったり、やんごとなき身分の者ばかりが選ばれて来ました。

朝廷から派遣された由緒正しき者が武士を統率して皇室を奉戴するという、幕府本来の姿にはふさわしいものの、統率される武士たちとしてみれば「あんな軟弱者は、お飾りに過ぎぬ!」と、内心どこかで侮りが生じ、いざ有事の士気にも悪影響が出るというもの。

やはり武士たちの棟梁は源氏でなくてはならない……こと今回の国難に際しては、精神的支柱として、将軍には源氏となっていただかねばならない。そんな時宗の思いによって、惟康親王は源惟康(みなもとの これやす)となったのでした。

「おい、鎌倉殿が源氏の姓を賜ったらしいぞ」

「鎌倉には、やはり宮将軍よりも源氏の大将がいいな」

「まるで頼朝公が戻られたみたいだな……もちろんお会いしたことはないが」

「そりゃそうだ……なれば執権殿は、義時様の再来かも知れん」

「頼朝公と義時様が手を組まれれば、元の大軍とて恐れるに足らぬわ!」

……それから実際に元が攻めて来る「文永の役(文永11・1274年10月5~20日)」までにはもう少し時間があるのですが、御家人たちは大いに奮い立ったでしょうか。

たかが「お飾り」でいることの大変さ

……しかし、源氏の長者となったからと言って、往時の頼朝公のごとく陣頭に立つこともなければ、戦場の視察に行くことすらありません。

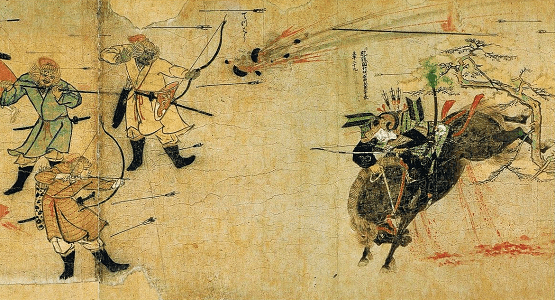

最前線で繰り広げられた死闘。竹崎季長『蒙古襲来絵詞』

いざ合戦が始まっても、惟康親王は九州の最前線から遠く離れた鎌倉に鎮座し、戦況を見守るばかりでした。

そう聞いて「……何だ、自分は安全地帯で戦果待ちか。しょせんはお飾り、いいご身分だな」なんて思う方もいるかも知れません。しかし、ちょっと逆の立場で考えてみると、惟康親王の苦労も解るのではないでしょうか。

自分は「いるだけでいい」のではなく「いることしかできない」のです。日本国の存亡がかかった戦いを前に、敵に一矢射かけることもできなければ、一歩逃げ出すこともできません。

「落ち着きなされ……とかく御大将は、でんと構えておわせばよろしい」

きっと日本を守ってくれる「源氏の総大将」として、あまねく全国から期待が寄せられ、顔も名前も知らない無数の御家人たちが、自分を総大将に奉じて戦い、我が名、および命令の下に尊い命を落としていく。

「解っておる。しかし我は、彼らを助けることも報いることも、何一つしてやれぬ……!」

その現実を、数え11歳の少年がただ独りで背負っていたのです。現代であれば満10歳、まだ小学4~5年生です。

3歳で両親と引き離され、7歳で避けられぬ戦いを告げられ、11歳で全国の期待と無数の死を背負わされる……そのプレッシャーたるや「たかがお飾り」と一笑に付すにはあまりにも重かったことでしょう。

ともあれ、広く知られる通り元軍は撤退。命の危険こそなかったとはいえ、惟康親王の安堵たるや、最前線の武士たちにも劣らぬものであったと思われます。

エピローグ

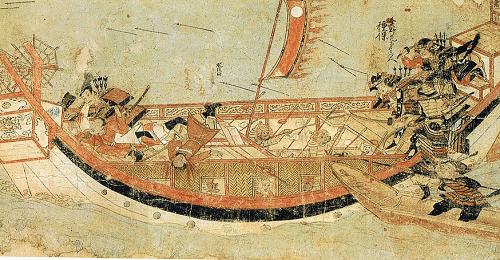

その後、弘安の役(弘安4・1281年5月21日~7月7日)も乗り切り、三度目の日本侵攻もあるかと警戒していたところ、大陸情勢が不安定になってきたため計画は頓挫。

日本側も防御ばかりでなく、積極的に攻勢をかけた。竹崎季長『蒙古襲来絵詞』

かくして日本は植民地にされずにすんだのですが、そうなると今度は救国の英雄となった惟康親王のカリスマが、執権・北条氏にとって邪魔となってきます。

弘安の役から間もなく、兄とも慕っていた時宗が亡くなり、9代執権となった北条貞時(さだとき)が朝廷に働きかけたことで弘安10年(1287年)、惟康親王に親王宣下がなされました。

(アイツにこれ以上、源氏の将軍でいられては困る)

臣下から皇族への復帰(しかも旧位の王から親王への格上げ)なので、惟康親王にとって形式上は栄転ですが、鎌倉にいる上では皇族よりも源氏であた方が御家人からも一目置かれるため、実質的な左遷とも解釈できます。

次代の将軍就任が予定されている従弟の久明親王(ひさあきらしんのう。第89代・後深草天皇の第6皇子)に娘を嫁がさせられ、すっかり根回しがすんだであろう正応2年(1289年)、将軍職を奪われて京都へと追放されてしまったのでした。

当時の日記文学『とはずがたり』によれば、惟康親王が御所を追い出された途端、まだ輿(こし)にも乗らない内から身分の低い武士たちによってさっきまでいた御所が破壊され、女房たちは泣き叫ぶばかり。

また、その輿もひどい有様で、まともに壁もなく筵(むしろ)で包んだだけの、まるで鳥籠か魚籠のような粗末なところへ「さかさまに」乗せられたと言いますから、要するにぶち込まれたのでしょう。

「執権の気に入らねば、将軍さえも使い捨てか……」

晩年の惟康親王(イメージ)

飛ぶ鳥尽きて弓はしまわれ、兎が尽きれば猟犬は煮殺される……一度は源氏の大将となりながら、結局は鎌倉に受け入れてもらえなかった我が身を嘆きながら、惟康親王は出家して余生を過ごし、嘉暦元年(1326年)に63歳で世を去ったのでした。

※参考文献:

細川重男『日本史史料研究会研究選書 1 鎌倉北条氏の神話と歴史 権威と権力』日本史史料研究会、2008年10月

安田元久 編『鎌倉・室町人名事典』新人物往来社、1990年9月

関連記事:

知られざる英雄…元寇より200年以上前、異民族の侵略から日本を守った藤原隆家

北条時宗・元寇から日本を救った若き英雄

元寇の勝因は本当に神風だったのか?

この記事へのコメントはありません。