「この世をばわが世とぞ思ふ望月の欠けたる事も無しと思へば」

(この世は私の世だと思う 満月のように欠けていることも無いと思うと)

藤原道長の歌です。「この世はわが世」というインパクトのあるこの歌によって「道長=奢り高ぶった権力者」という印象を持っている人も多いと思いますが、本当に道長は「奢り高ぶった権力者」と呼ぶべき人だったのでしょうか。調べてみました。

・「小右記」の藤原道長像

この「この世をば」の歌はいったいどうやって今に伝わったのでしょうか。

実はこの歌は、道長自身が何かに大事に書き留めていたというわけではありません。

道長がこの歌を詠んだとされる場に同席していた藤原実資という貴族の日記「小右記」に、道長の歌としてたまたま書き残されていたことで、現代にまで伝わった歌なのです。

道長の娘である威子が後一条天皇の后となり、道長の三人の娘が后となったその夜(寛仁2年10月16日)の出来事です。

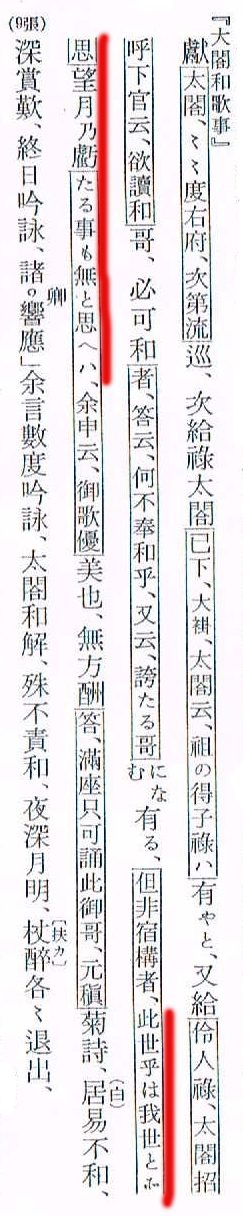

太閤道長様が、私(実資)を呼んで云ったことは、

「私は歌を詠みたい。必ずあなたもそれに応じて返歌を作ってくれ。」

(私は)「どうして応じ申し上げないことがあるでしょうか。」(と答えた。)

また道長様は云った。

「自慢の歌だ。ただしこれは即興だ。

この世をばわが世とぞ思ふ望月の欠けたる事も無しと思へば♪」

私は申して云った。

「道長様の歌は優美です。返歌に応じようがありません。代わりにみんなでこの歌を声に出して歌いましょう」

この記事を書いた藤原実資は「十訓抄・六ノ三十四」に「小野宮右大臣とて世には賢人右府と申す」と書かれているように、賢人として知られた人です。

この「小右記」には、しばしば道長に対しての批判的な記事も書かれています。

そんなこともあって、この寛仁2年10月16日の記述も「あまりに奢っている道長に実資は呆れてしまった」という文脈で読まれがちですが、少なくともこの部分に限っては、そこまではっきりと「奢っている道長への批判」という感じは出ていないように思われます。

・「御堂関白記」の 藤原道長 像

実はこの日の出来事自体は、この歌を詠んだとされる道長自身の日記にも書き記されています。

それでは道長自身の日記である「御堂関白記」の同じ日の記述を見てみましょう。

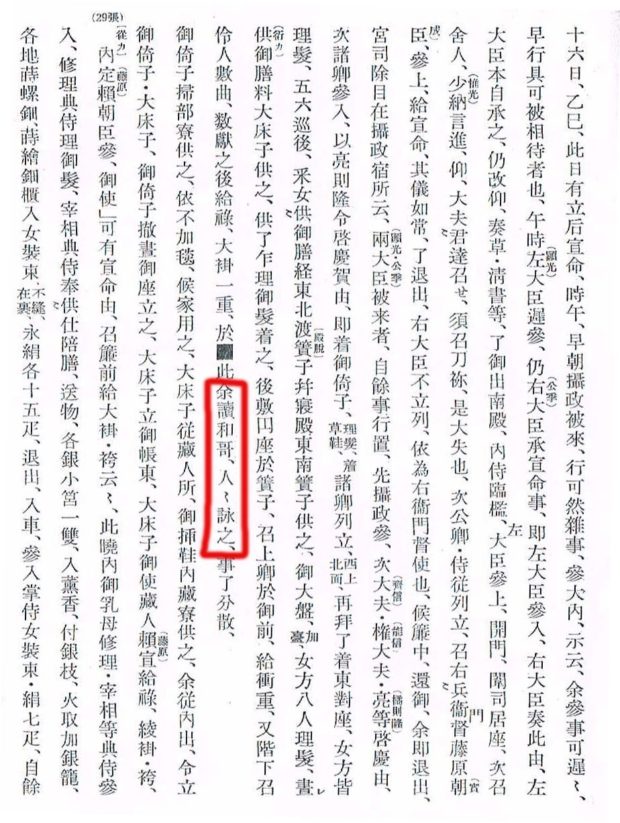

例の歌についての記述は、あっさりしたもので、

「余、和歌を読む。人々、之を詠ず。(私は和歌を詠んだ。人々はこれを声に出して歌った。)

と書いてあるだけで、これだけではどんな歌だったのか、全くわかりません。

その他大部分は儀式の進行や、備品の設置などについての記述で占められています。

「奢っている人」というよりは、「ひたむきに仕事をしている人」の日記という印象を受けます。

当時の貴族の日記は備忘録的な側面が強いものでした。

記述内容の大半が儀式運営のことで占められているということから、道長自身は自分の詠んだ「この世をば」の歌の内容にはあまり執着がなかったのではないかと思われます。

もしかしたら道長本人としては、たまたま宴会的ノリにまかせて即興で披露した「その場限りの盛り上げソング」に過ぎない作品が、代表作のようになってしまったということなのかもしれません。

ちなみにこの「御堂関白記」は、世界最古の自筆日記として、ユネスコの世界記憶遺産にも登録されていて、web上では、

で、書き下し文を読むことができます。興味のある方は是非、ご自分でも目を通してみて欲しいです。

御堂関白記を読んで気がつくのは、まずは当時の貴族の習慣「物忌み(占いや暦が凶である時に、外出や人との対面を避けること)」などの記事が多く見られることです。

道長も普通の平安貴族らしく、ある意味つつましい生活送っていました。決して「神も仏も恐れない」というようなキャラではありません。

また、漢籍や仏典などの書物の貸し借りを盛んにしており、意外と勉強家な側面もわかります。

そして、人事や儀式などの記事が大変に多く、とても忙しそうです。日々まじめに働いていることがわかります。勤勉な政治家かつ官僚としての道長の顔も浮かび上がります。

さらに、作文(漢詩)の会や、宴会の記事なども見られ、今なら余暇的なカテゴリーに入るような方面においても、活動的であったことが伺われます。

一方で、時々、自身の体調不良の記事があるのも気になります。

医学の発達していない時代ですから、健康を維持するのも大変だったろうと思います。

「この世をば〜」の年(寛仁2年)にも、何度も体調不良についての記事がありますので、「欠けたることもなし」といいながら、少なくとも体調的にはだいぶ欠けているところがあったように見えます。

ともかくも、「御堂関白記」を実際に読んでみると、「欠けたることも無し」と豪語する驕り高ぶった権力者というイメージとは違った、道長像が浮かび上がります。

では、さらに別の文献で、道長がどのようなキャラクターとして描かれているか、見てみましょう。

・「栄花物語」「大鏡」の道長像

長保2年の「栄花物語」の記事、道長の娘の彰子が一条天皇の后となった後のことです。

先に一条天皇の后となっていた定子(道長の兄である道隆の娘)は、彰子に対抗する存在でした。

ところが、道長は、自分の娘である彰子が実家に下がっている際に、わざわざ定子と帝との対面の機会を設けているのです。

「栄花物語」の語り手は、

「殿の御心ざま、あさましきまでありがたくおはしますを、世にめでたきことに申すべし」(道長様のお心遣いが、驚くほど素晴らしくいらっしゃるのを、世間では立派なことだと申すに違いない)

と述べています。

ライバル関係にある相手にも、しっかりと配慮をするという意味で、

「気遣いに溢れた良心的な人物としての道長の像が見えて来ます。

ただし、この「栄花物語」は道長の側で仕えた女性・赤染衛門によるもので、「身内褒め」な感じもあるとされます。

そういう単純な道長賛美に不満を覚えた人たちによって作られたと言われる作品が「大鏡」です。

といっても、この作品を「道長批判の書」などと思ったら大間違いです。

「大鏡」に登場する道長もまた、これはこれで別種の魅力をあふれさせています。

兄道隆の子である伊周と、道長が矢比べ(競射)を行った場面です。

この頃の道長は、出世争いで、甥の伊周に遅れていながらも、卑屈にならず、しっかり仕事はした上で、私的な場では伊周に遠慮をしませんでした。

道長は伊周に弓の勝負を挑み勝利しますが、伊周の父道隆らに延長戦をするように強いられます。

その時の道長が格好良いのです。

「道長が家より帝・后たち給ふべき物ならば、この矢あたれ」

(私道長の家から帝や后がお立ちになるなら、この矢よ当たれ)

「摂政・関白すべき物ならば、この矢あたれ」

(私が摂政や関白になれるならば、この矢よ当たれ)

こんなセリフを言い放ちながら、矢を射て、的に命中させ、見事に再度勝利します。

「栄花物語」の道長が「良心的な気遣いの人」だとしたら「大鏡」の道長は「豪快大胆」という感じです。褒めるポイントが違うという感じです。

逆境にあっても果敢に挑んでいく。そんな「不屈の精神の持ち主としての道長」が浮かび上がるエピソードでもあります。

・「紫式部日記」の道長像

それでは最後に「源氏物語」の筆者で、道長の娘である彰子に仕えたことで知られる、紫式部の日記「紫式部日記」に登場する道長の姿を見てみましょう。

娘の彰子が、一条天皇との間に待望の皇子を出産します。

道長はこの初孫(若宮)のところに、夜中明け方を問わずにやってきて、抱き上げて可愛がります。

そしてある時、この抱き上げた愛しい赤児が、おしっこをしてしまいます。

道長は濡れた服を火であぶって乾かしながらこんなふうに言います。

「あはれ、この宮の御尿に濡るるは、うれしきわざかな。この濡れたるあぶるこそ、思ふやうなる心地すれ。」と、喜ばせたまふ。

(「ああこの若宮の尿に濡れるのは、うれしいことだなあ。この濡れている服を火であぶるのは、念願が叶った気持ちがする。」とお喜びになる。)

初孫を愛する無邪気なおじいちゃんとしての道長の姿です。なんだかとても、微笑ましいですね。

・最後に

さて、様々な文章から、多様な道長の人物像を見てきました。同じ道長という人を書くにしても、書く側が、どこをどのように捉えたかによって書かれ方が全然違ってしまったのかもしれません。

でも、どの文章を通じてみても言えることがひとつあります。

それは、「道長は、どんな状況にあろうとも、明るく前向きに人生を楽しんでいた」ということです。

これは藤原道長という人物を語る際に外すことのできない「本質的特徴」のように思います。

むしろ「そういう人物だったからこそ時代に呼ばれた」とも言えそうです。

こうも思いました。

道長は、たとえ権力を得ていなくとも、自分の人生に満足していたのではないか、たとえ他人から見て「欠けている」という状況にあっても、「欠けたることもなし」と言い切ることのできる人物だったのではないか、と。

そして現代に生きる我々も、自分に与えられた運命の中で、今の自分にできる精一杯のことをやって、明るく前向きに生きていくことで、「この世」を「わが世」として生きていけるのではないかと思います。

そんなことを思いながら、道長の「この世をば」の歌を眺めていたら、

「何も欠けたものはないと思うからこそ、自分らしくこの世を生きていけるのだぞ」

この記事へのコメントはありません。