後宮とは

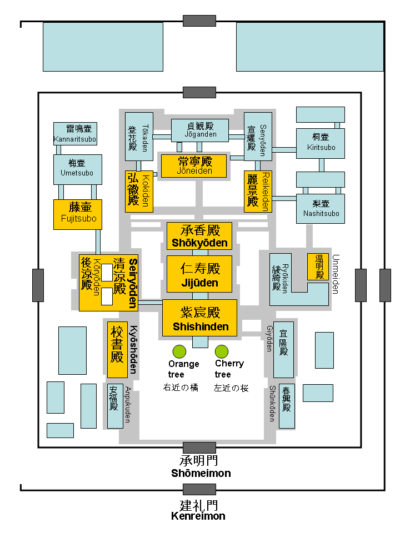

後宮(七殿五舎)弘徽殿 承香殿 麗景殿 登華殿 貞観殿 宣耀殿 常寧殿

平安時代、京の都には江戸時代の大奥と同じような嫉妬渦巻く女の園があった。

それは、天皇の后や宮仕えの女房たちが暮らした奥御殿・後宮(こうきゅう)である。

そこには上昇志向が強い女性たちが集っていて、日夜教養や美を追求して切磋琢磨していた。彼女たちは位の高い上級貴族や運が良ければ天皇からの寵愛を受けたいと願っていた。

平安時代、貴族の女性たちの恋愛や結婚とは一体どんなものであったのだろうか。

出会い

イメージ画像

平安時代、貴族の男性は11~20歳までに元服、女性は12~15歳頃までに裳着(もぎ)という、今でいう成人式を行っていた。

当時は成人すれば結婚というのが一般的で、裳着を済ませた女性は自由に外出することも男性と顔を合わせることも禁じられていたため、結婚相手は主に媒(なかだち)と呼ばれる人を介して見つけていた。

媒の役割は現在の仲人と同じようなもので、女性の情報を「教養がある」「美人である」「優しい」など、とても大げさに男性に売り込んでいた。

当時のお年頃の平安女性たちは、自ら恋の相手を探すことなど許されてはいなかった。

そんな彼女たちが憧れた出会いの場が、天皇の御所にある奥御殿・後宮なのである。

後宮は平安京内裏の奥にある七殿五舎の総称で、天皇の后やそれに仕える女房などが住む、選ばれし女性たちのみが住む場所であった。

しかし、同じ女の園でも江戸時代の大奥とは異なり、男子禁制ではなかった。

当時は殿上人(てんじょうびと)という中・上級貴族の子弟たちが、天皇と同じフロアや後宮に出入りしていたのである。

そして、そこで働く女房たちは男性たちと身近に接することが出来た。

後宮に出入り出来る男性貴族は身分の確かなエリートばかりで、結婚相手には申し分なかった。

つまり、後宮は限られた出会いしかなかった平安女性たちがエリート貴族と巡り合い、理想の結婚相手と出会える憧れの場所だったのである。

そんな貴重なチャンスを活かそうと後宮で働く女性たちは必死であり、男性たちを羨望のまなざしで見ていた。

後宮で働く女性は見初められれば天皇と結婚することも可能であり、平安時代の究極の玉の輿といえば天皇の后となることであった。

后となれば自身の立身出世だけではなく、実家の繁栄が約束されたのも当然である。

それで栄華を極めた際たる例が、藤原道長である。

藤原道長。菊池容齊『前賢故実』

道長は自分の三人の娘を一条天皇・三条天皇・後一条天皇の中宮・后とし、六女を後の後朱雀天皇となる敦良親王に入侍させ、天皇の義理の父として権勢を振るった。

道長の栄華は、娘たちのおかげと言っても過言ではない。

しかし天皇の后と言っても良いことばかりではなかった。

紫式部の「源氏物語」では、時の天皇の后であった藤壺が低い身分で天皇の寵愛を一身に受けたため「身の程知らず」と周囲から酷く嫉妬されたが、これは創作の世界の話だけではなかったという。

実際に天皇の寵愛が深いほどライバルたちからの妬み・嫉みは大きなものであった。

嫉妬された藤原定子

藤原 定子

天皇の后・中宮にも嫌がらせはあったようで、一条天皇から寵愛された中宮・定子(ていし)は、二番目の子供を身籠った時に父親がもう他界しており、実家の邸宅が無かった。

この時代、中宮たちは自分の実家で子供を産むしきたりがあったのだが、中宮・定子には誰も邸宅を貸してくれなかったのである。

しかも生まれた子供は一条天皇が待ち望んだ男子であったのだが、貴族たちは誰も定子のもとにお祝いに来なかったという。

そういう妬み・嫉み・嫌がらせなどが渦巻く場所であり、定子への嫌がらせは3人目の子供を身籠っても続き、そのストレスのせいか定子は子供を産むと力尽き、24歳という若さで亡くなってしまった。

モテル女性の条件

紫式部が書いた「紫式部日記」には当時の美人の条件が書かれている。

体格はどちらかと言えば小柄で、痩せているよりは丸々と太っている方が美人とされたようである。

また、肌は色白で顔立ちは下膨れで、目は大きくなく引き目で、鼻は長大ならず赤からず、かぎ鼻で小さく、口元は大きくなく引き締まっていて、髪は黒く艶やかでなければいけなかった。

そのため、平安貴族の女性は3歳頃から髪の毛を伸ばし始め、米のとぎ汁を含ませた布で髪の毛を拭き、美しい黒髪を育みた。

髪の毛の長さが足りない時には「かもじ」と呼ばれる付け髪(今で言うカツラ)を愛用したという。

貴族の女性たちに求められた教養は、習字・裁縫・琴や琵琶といった楽器、そして一番求められたのは「和歌」だった。

当時、和歌は教養と品格を計るものとされ、小さい頃から「古今和歌集」を全部暗記し、有名な和歌を書き写すのは平安女性の必須条件であった。

こうして平安女性たちは容姿を磨き、和歌を学んで教養を高めながら男性たちとの良い出会いを待っていた。

しかし定子のようにあまりにも美人で頭が良過ぎたりすると、他のライバル女性たちからいじめられたという。

いじめられた紫式部

紫式部(土佐光起画、石山寺蔵)

あの有名な紫式部も、いじめられた一人である。

紫式部の父・藤原為時は中流貴族で漢学者でもあった。そのため紫式部は幼い頃から漢文に親しみ、高い教養を身につけていた。

結婚は当時としては晩婚の26歳の時だったが、わずか3年で夫が病死してしまう。

その悲しみから逃れるため、紫式部は空想の世界・創作の世界へと身を投じた。

そして生まれたのが54帖からなる「源氏物語」である。

源氏物語は、中宮である義理の母・藤壺との道ならぬ恋を始めとした光源氏の恋愛遍歴を軸に、朝廷内での権力闘争など貴族社会を描いた日本最古とされる長編小説である。

源氏物語の評判は朝廷一の権力者である藤原道長まで届き、道長は実の娘で一条天皇の中宮となっていた彰子(しょうし)の女房として紫式部を仕えさせた。

そして道長は娘・彰子に高い教養を持たせるために今で言うサロンを作り、一条天皇の関心を集めようとした。

実は一条天皇は源氏物語の大ファンで、彰子のサロンに紫式部がいれば天皇が足しげく訪ねてくるはずであると、道長は考えたのである。

こうして紫式部は後宮に入ったが、彼女を待ち受けていたのは陰湿な「いじめ」だった。

漢文に長じていて教養が高かった紫式部は、他の女房たちからのやっかみを買いなんと無視されてしまった。

しかも「紫式部は日本書紀を読んでいるに違いない」と天皇から称賛されたことで周囲からのやっかみは倍増し「※日本紀の御局」というあだ名までつけられてしまった。(※当時、歴史を学んだり漢籍を読むのは男のやることであり、女のくせに才をひけらかしているという揶揄)

いじめにあった紫式部は大きなショックを受け、出仕するのを拒否し、なんと5か月も引き籠ってしまった。

しかしこのままではいけないと思った紫式部は、いじめを回避する秘策を持って後宮に戻って来た。

その秘策とは、バカキャラを演じるというもので「自分は一という漢字も実は書けない」と言ってみたり、同僚から何かを聞かれるとわざと間の抜けた返答をした。

こうして紫式部は「才能を鼻にかけないおっとりとした女性」というイメージを植え付けることに成功し、ようやくいじめを回避したという。

最強の恋愛ツール「手紙」

イメージ画像

成人した男女が自由に会うことが出来なかった平安時代、貴族の男女が互いを知り、気持ちを伝えあう最強の恋愛ツールが手紙だった。

手紙は短い言葉で相手に意思を伝えることで教養が分かる。また文(ふみ)を書く紙や墨の色、字のうまさも重要だった。

後宮では男女が話をする機会があっても直接顔を見て話すことは出来ず、御簾というすだれ越しで相手のシルエットを確認するしかなかった。

当時の恋文などの手紙は「結び文」と呼ばれ、手紙をねじって結び、そこに折枝という季節の花木を添えていた。

その際の紙と花木の色合わせもセンスの見せどころなのだが、何よりも重要だったのは和歌のセンスだった。

和歌はたったの「三十一文字」である。

この短い文字数の中で相手の心を揺さぶり、自分の気持ちをアピールし、互いの気持ちを確かめ合う重要なコミュニケーションツールとして和歌を書いた手紙が用いられた。

そして、手紙のやり取りには独特な作法(ルール)がった。

①男性が手紙を送る

最初に恋文を出すのは男性。美しい女性がいると噂で聞いた時や、後宮で気になった女性を見つけたら交際を申し込む手紙を送る。②基本的には女性は最初の返事でつれない返事をするのが決まり

例え、恋文を送ってくれた男性がどんなに素敵な人であっても、どんなに手紙の内容が心を打つものであっても、最初の返事は「NO」とするのが決まり。③再度男性が手紙を送る

最初に「NO」と言われることは男性も分かっているので、再度手紙を送る。④女性からの返事

女性たちは男性からの手紙を3~4回貰った後に少しでも気持ちがあれば返事を送る。それが「OK」のサイン。逆に女性にその気がなければ男性から何度手紙が来ても返事を送ることはない。

とはいえ、女性からの返事の内容にセンスがなければ、男性がしらけて女性に魅力を感じなくなる事もしばしばあった。

そのためうまく返事が書けないとか和歌が苦手な女性の代わりに、親や女房が書いたことも数多くあったという。

平安一のモテ女

平安一のモテ女と呼ばれた女性がいた。その女性は歌人・和泉式部(いずみしきぶ)である。

和泉式部

越前守・大江雅致の娘として生まれた和泉式部は絶世の美女で、幼い頃から和歌の素養も身につけていた。

最初の結婚相手は和泉守・橘道貞で、二人の間にはすぐに子供が生まれたが、やがて夫婦仲が冷め二人の結婚は破綻した。

その原因は、和泉式部がモテ過ぎたことだった。人妻であるにも関わらず言い寄る男性が後を絶たなかったという。

言い寄った中の一人が冷泉天皇の第三皇子・為尊親王である。求愛された和泉式部は身分違いを知りながら恋に落ち、その恋模様を日記に綴っていた。

やがて二人の熱愛が世間に知れて大スキャンダルとなり、和泉式部は親から勘当されている。

為尊親王の死後、次はなんとその弟・敦道親王から求愛を受けた。

親王が和泉式部を邸宅に迎えようとしたことで、正紀(藤原済時の娘)が家出する原因となった。

敦道親王との子供も授かったが、為尊親王に続き、敦道親王も亡くなってしまう。

和泉式部は平安一のモテ女だったが、薄幸の女性でもあった。

その後、一条天皇の中宮・彰子に仕える女房として出仕した。

同じ彰子に仕えた紫式部からは、余りにも自由奔放な恋愛を理由に嫌われていたという。

結婚

平安貴族の恋愛は一定期間手紙のやり取りをした後、プロポーズを受け入れたとなったら男性が女性のもとを訪れ、ようやく対面となる。

しかし、この頃の結婚は男女が契りを交わしただけでは結婚とはみなされず、幾つものプロセスがあった。

まず、結婚が決まると陰陽師に婚礼儀式を執り行う吉日を占ってもらう。

その日が来たら男性が女性に恋文を送る。恋文を送った夜に男性が女性の家に向かうが、その訪問時間は夜の11時~翌朝の5時の間と決まっていた。

上流貴族ならば牛車に乗って豪華な行列を仕立てたという。嫁入り行列ならぬ婿入り行列である。

男性が女性の家につくと、道中で灯して来た火が女性の家の灯篭と室内の灯台に移される。この火をおよそ1か月に渡り灯し続けるのが習わしであった。

男女が帳台の中に入ると寝具が掛けられ、新枕と呼ばれる添い寝をする。

しかしまだ夫婦と認められた訳ではなく、翌朝男性は自宅に戻り、女性に手紙を送るのがしきたりで、これを「後朝の文(きぬぎぬのふみ)」と言い、送るのが早ければ早いほど愛情が深いととされた。

男性は新枕の夜から三日間女性のもとに通い詰め、この三日は男性の女性に対する本気度を計るものだとされた。

三日目の夜になったら銀盤三枚の上に餅を持って二人で食べる。男性は烏帽子・狩衣を着け、帳の前に出て饗膳につく。

三日夜餅の儀 イメージ画像

これが「三日夜餅の儀」である。

そして翌日に「露顕の式(ところあらわしのしき)」という披露宴が行われる。

これでようやく二人が夫婦になったことを周囲に認められるのである。

おわりに

出会いが少なく、男女が直接自由に会うことが出来無かった平安時代の女性たちは、教養を高め、自分を磨き、和歌や文のやり取りでまだ見ぬ恋しい人との駆け引きを繰り返し、ようやく結ばれた。

時に情熱的で、時に道ならぬ恋もあり、嫉妬やいじめもあった。

それだけ恋に生きることに真剣であったとも言えるのかもしれない。

これは本当に重石白い内容で、平安貴族の女性たちが親が決めた以外の恋物語を知ることになった。

草の実堂さんありがとうございました。

この視点を見つけた草の実堂さんには感謝しかない、面白かった。

ありがとうございます?

友達から草の実堂さんの事聞きました。

歴史好きな私はこのサイトの虜になった、女の視点、ましては平安時代、親が決めた結婚ばかりだと思っていた私にこの記事は電流が来ました。

嫁入りの儀式も最高ですね、ありがとうございます。

男性から恋文を送るのがきまっているなんて・・・その時代の恋愛は大変ですねー

ありがとうございました。